من الأسباب التي دعت المأمون إلى سمّ الإمام انّه لم يحصل على ما أراد من توليته للعهد، فقد حدثت له فتنة جديدة وهي تمرّد العباسيين عليه، ومحاولتهم القضاء عليه.

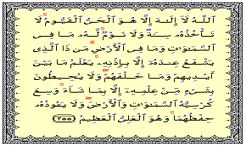

ومن الأسباب التي وردت عن أحمد بن علي الأنصاري عن أبي الصلت الهروي في قوله: (... وجعل له ولاية العهد من بعده ليرى الناس أنه راغب في الدنيا; فيسقط محلّه من نفوسهم، فلمّا لم يظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم، ومحلاًّ في نفوسهم، وجلب عليه المتكلمين من البلدان طمعاً من أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند العلماء، وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة، فكان لا يكلمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئية والبراهمة والملحدين والدهرية، ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين إلا قطعه وألزمه الحجة.

وكان الناس يقولون: والله إنّه أولى بالخلافة من المأمون، فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه، فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده).

وكان الرضا لا يُحابي المأمون في حق، وكان يجيبه بما يكره في أكثر أحواله; فيغيظه ذلك، ويحقد عليه، ولا يظهره له، فلمّا أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسم.

وقد نصحه الإمام (عليه السلام) بأن يبعده عن ولاية العهد لبغض البعض لذلك، وقد علّق إبراهيم الصولي على ذلك بالقول: كان هذا والله السبب فيما آل الأمر إليه.

إضافة إلى ذلك أن بعض وزراء المأمون وقوّاده كانوا يبغضون الإمام (عليه السلام) ويحسدونه، فكثرت وشاياتهم على الإمام (عليه السلام)، فأقدم المأمون على سمّه.

وبدأت علامات الموت تظهر على الإمام (عليه السلام) بعد أن أكل الرمان أو العنب الذي أطعمه المأمون، وبعد خروج المأمون ازدادت حالته الصحية تدهوراً، وكان آخر ما تكلم به: (قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ) (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً).

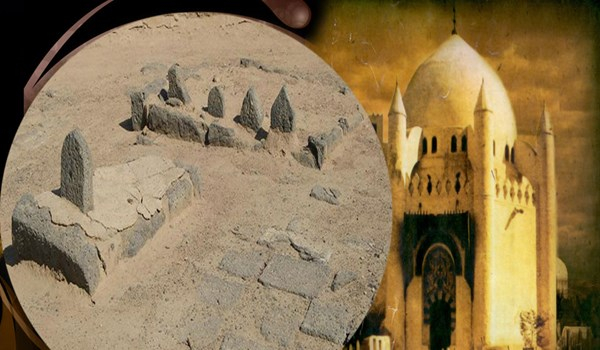

ودخل عليه المأمون باكياً، ثم مشى خلف جنازته حافياً حاسراً يقول: (يا أخي لقد ثلم الإسلام بموتك وغلب القدر تقديري فيك) وشق لحد هارون ودفنه بجنبه.

وقد رثاه دعبل الخزاعي قائلاً:

أرى أمية معذورين إن قتلوا = ولا أرى لبني العباس من عذر

أربع بطوس على قبر الزكي به = إن كنت تربع من دين على خطر

قبران في طوس خير الناس كلّهم = وقبر شرهم هذا من العبر

ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما = على الزكي بقرب الرجس من ضرر

وكانت شهادة الإمام الرضا (عليه السلام) في آخر صفر سنة (203 هـ) كما ذكر على ذلك أغلب الرواة والمؤرخين.

ويروى انه اشتشهد في الثالث و العشرون من شهر ذي القعدة.

لقد كان الإمام الرضا (عليه السلام) يعلم بأنه سوف يُقتل، وذلك لروايات وردت عن آبائه عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، إضافة إلى الإلهام الإلهي له، لوصوله إلى قمة السموّ والارتقاء الروحي. ولا غرابة في ذلك، فقد شاهدنا في حياتنا المعاصرة أن بعض الأتقياء يحدّدون أيام وفاتهم أو سنة وفاتهم، لرؤيا رأوها أو لإلهام إلهي غير منظور. فما المانع أن يعلم الإمام الرضا (عليه السلام) بمقتله وهو الشخصية العظيمة التي ارتبطت بالله تعالى ارتباطاً حقيقياً في سكناتها وحركاتها، وأخلصت له إخلاصاً تاماً.

وقد أخبر الإمام (عليه السلام) جماعة من الناس بأنّه سيدفن قرب هارون، بقوله (عليه السلام): (أنا وهارون كهاتين)، وضم إصبعيه السبابة والوسطى.

وكان هارون يخطب في مسجد المدينة والإمام حاضر، فقال (عليه السلام):

(تروني وإياه ندفن في بيت واحد).

وفي ذات مرّة، خرج هارون من المسجد الحرام من باب، وخرج الإمام من باب آخر فقال (عليه السلام): (يا بعد الدار وقرب الملتقى إن طوس ستجمعني وإياه).

وقال ابن حجر: أخبر بأنه يموت قبل المأمون، وأنّه يدفن قرب الرشيد فكان كما أخبر.

وحينما أراد المأمون أشخاصه إلى خراسان، جمع عياله وكان (عليه السلام) يقول: (إني حيث أرادوا الخروج بي من المدينة جمعت عيالي، فأمرتهم أن يبكوا عليّ حتى اسمع، ثم فرقت فيهم اثنى عشر إلف دينار، ثم قلت: أما أني لا أرجع إلى عيالي أبداً).

وحينما أنشده دعبل الخزاعي قصيدته ـ بعد ولاية العهد ـ وانتهى إلى قوله:

وقبر ببغداد لنفس زكية = تضمّنها الرحمن في الغرفات

قال له الإمام (عليه السلام): أفلا اُلحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟

فقال: بلى يا ابن رسول الله، فقال (عليه السلام):

وقبر بطوس يا لها من مصيبة = توقد في الأحشاء بالحرقات

فقال دعبل: يا ابن رسول الله هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟

فقال الإمام (عليه السلام): قبري، ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري...).

وقد تقدم أنه أخبر عن عدم إتمام ولاية العهد.

الأدلة على شهادته مسموماً:

اختلفت الروايات في سبب موت الإمام (عليه السلام) بين الموت الطبيعي وبين السمّ، وقال الأكثر إنّه مات مسموماً، وفيما يلي نستعرض بعض الروايات ـ الدالة على ذلك ـ باختصار.

قال صلاح الدين الصفدي: وآل أمره مع المأمون إلى أن سمّه في رمّانة... مداراة لبني العباس.

وقال اليعقوبي: فقيل إن علي بن هشام أطعمه رمّاناً فيه سمّ.

وقال ابن حبّان: ومات علي بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته.

وقال شهاب الدين النويري:... وقيل إن المأمون سمّه في عنب، واستبعد ذلك جماعة وأنكروه.

وقال القلقشندي: يقال إنه سمّ في رمّان أكله.

وكان أهل طوس يرون أن المأمون سمّه، وقد اعترف المأمون بتهمة الناس له فقد دخل على الإمام (عليه السلام) قبيل موته فقال: (يا سيدي والله ما أدري أي المصيبتين أعظم علي؟ فقدي لك، وفراقي إياك؟ أو تهمة الناس لي أني اغتلتك وقتلتك...).

ولما كان اليوم الثاني اجتمع الناس وقالوا: إن هذا قتله واغتاله، يعنون المأمون.

ومن الشواهد على أن المأمون قتله مسموماً، أنه كان يخطط للتخلص منه.

قال المأمون لبني العباس:... فليس يجوز التهاون في أمره، ولكنّا نحتاج أن نضع منه قليلاً قليلاً، حتى نصوّره عند الرعايا بصورة من لا يستحق هذا الأمر، ثم ندبّر فيه بما يحسم عنّا مواد بلائه.

ويأتي موت الإمام (عليه السلام) بعد قرار المأمون بالتوجه إلى العراق ونقل عاصمة حكمه إليه، فقد وجد أنّ العباسيين في العراق سيبقون معارضين له ما دام الإمام (عليه السلام) ولياً لعهده، لذا نجده قد كتب لهم ليستميلهم: إنكم نقمتم عليّ بسبب توليتي العهد من بعدي لعلي بن موسى الرضا، وها هو قد مات، فارجعوا إلى السمع والطاعة.

ولا يستبعد من المأمون أن يقدم على قتله، وقد قتل من أجل الملك والسلطة أخاه وآلاف المسلمين من جنوده وجنود أخيه، فالملك عقيم كما أخبره أبوه من قبل.

منقول مع تصرف/ اعلام الهداية ج 10.