emamian

العبادة حاجة الإنسان الثّابتة

ما هي العبادة؟

أودّ أن أخصّص قسمًا من محاضرتي للحديث عن بعض الممارسات العامّة الثابتة الّتي لا تقبل النسخ والتغيير، والّتي لا يستطيع عامل الزمن أن يؤثّر عليها مطلقًا. ومن هذه الممارسات: العبادة، وهي من حاجات الإنسان. فما معنى العبادة؟

إنّ العبادة هي الحالة الّتي يتوجّه فيها الإنسان باطنيًّا نحو الحقيقة الّتي أبدعته، ويرى نفسه في قبضة قدرتها وملكوتها، ويشعر أنّه محتاج إليها. وهي في الواقع سير الإنسان من الخلق نحو الخالق.

العبادة حاجة الإنسان الثّابتة

بغضّ النظر عن كلّ فائدة يمكن أن تكون فيها، فهي نفسها من الحاجات الروحيّة للإنسان. وعدم القيام بها يؤدّي إلى حدوث خلل في توازنه، وأذكر مثالًا بسيطًا على عدم التوازن بالخرج الّذي يوضع على ظهر الحيوان، فإنّ هذا الخرج يجب أن يكون متوازنًا من طرفيه دون رجحان طرف على آخر. إنّ في وجود الإنسان فراغًا يستوعب كثيرًا من الأشياء، وكلّ حاجة لا تشبع تؤدّي إلى الاضطراب وفقدان التوازن في روحه، وإذا أراد الإنسان أن يقضي عمره بالعبادة تاركًا الممارسات الحياتيّة الأخرى، ومعرضًا عن تلبية حاجاته المنوّعة، فإنّ هذا سوف يبعث على اضطرابه وامتعاضه، والعكس هو الصحيح، أي إذا ركض الإنسان لاهثًا وراء الماديّات فقط دون الاهتمام بالمعنويّات والقضايا الروحيّة فسوف لن يقرّ لروحه قرار، وتظلّ روحه في عذاب دائم،. وقد التفت إلى هذه الناحية الزعيم الهندي "جواهر لآل نهرو" حيث تغيّرت حالته في أواخر أيّام حياته بعدما كان علمانيًّا في عنفوان شبابه.

يقول هذا الرجل: "أشعر أنّ في روحي وفي هذا العالم فراغًا لا يسدّه شيء إلّا المعنويّات، وما هذا الاضطراب والقلق الّذي برز في العالم إلّا بسبب عدم التوجه إلى الجانب الروحي وضعف النزوع إلى المعنويّات. وقد تمخض هذا عن فقدان التوازن"، ثمّ يردف قائلًا: "وتلحظ هذه الحالة - أي القلق - بصورة حادّة في الاتحاد السوڤياتي. فعندما كان الشعب الروسي جائعًا كان لا يفكّر إلّا كيف يسدّ جوعه، ولذلك كان في دوّامة من التخطيط للنضال من أجل تحصيل قوته. ولمّا استتبّ الوضع واستعاد حياته الاعتياديّة بعد الثورة برزت في وسطه ظاهرة القلق الروحي. وها هو يعاني منها. ولو سنحت فرصة لأحد بعد عمله، فإنّ أوّل مأساة يواجهها هي كيف يقضي ساعات فراغه، وكيف تُقَضى هذه الساعات". بعد ذلك يقول "نهرو": "أنا لا أظنّ أنّ هؤلاء يستطيعون سدّ فراغهم إلّا بالتوجه إلى الجانب المعنوي، والتركيز على المعنويّات في ملء ساعات الفراغ الّذي أعاني منه أنا أيضًا".

آثار ترك العبادة

إذاً العبادة حاجة ماسّة للإنسان ولا بدّ له منها، وما الأمراض النفسية المتفشية في عالم اليوم إلّا بسبب إعراض الناس عن العبادة، ولعلّنا لم نحسب لها حسابها ولكن هي حقيقية جليّة. والصلاة - بغض النظر عن كلّ شيء - طبيب متواجد في كلّ وقت، أي إذا كانت الرياضة مفيدة للصحّة، وكانت المياه الصافية ضروريّة لكلّ بيت، والهواء النقي ضروريّ لكلّ إنسان، وكذلك الغذاء السالم، فالصلاة ضروريّة أيضًا لصحّة الإنسان كضرورة تلك الأشياء وفائدتها. ولعلّكم غافلون عن أنّ الإنسان لو خصّص ساعة من وقته لمناجاة ربّه لرأى كم تطهر روحه وتصفو، وكم تفيض عليه هذه المناجاة من نقاء وصفاء واطمئنان، وتضمحلّ كلّ المفردات الروحيّة المؤذية الّتي قد يتعرّض لها الإنسان.

* الشهيد الشيخ مرتضى مطهري (رضوان الله عليه)

البراءة من المشركين يوم الحجّ الأكبر

العلّامة الراحل السيِّد محمّد حسين فضل الله

◄أراد الله لرسوله أن يعلن هذه البراءة بصوت عالٍ في الموسم الأكبر، ليسمعه الناس كلّهم، فيكون حجّةً عليهم، في ما أراد الله دعوتهم إليه، أو ما كلفهم بالقيام به، ليكون ذلك هو الحدّ الفاصل بين مرحلتين: مرحلة الصراع بين التوحيد والشرك، في حروب مختلفةٍ في نتائجها بين النصر لهذا والهزيمة لذاك، والتكافؤ في بعض الحالات، ومرحلة هيمنة التوحيد على الساحة كلّها، فلا يرتفع إلّا صوته، ولا تتحرّك إلّا مسيرته وسراياه، ولا تحكم الناس إلّا شريعته، ليفهم الجميع أنّ عهداً جديداً قد بدأ، وأنّ النتيجة الحاسمة بانتصار الإسلام قد فرضت نفسها على الجوّ كلّه، وأرسلَ رسول الله (ص) عليّ بن أبي طالب، ليبلّغ عنه هذا النداء، ولأنّ المهمّة تحتاج إلى رجل توحي شخصيته بالحسم والقوّة، ليتناسب ذلك مع طبيعة القضية، وقرأها لهم وأعلن ـ في ما أعلن ـ أنّه لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يدخل الجنّة إلّا مؤمن.

(وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ) (التوبة/ 3) جميعاً من المشركين والمسلمين، ليقوم المشركون بتحديد موقفهم النهائي من نداء الله إليهم، وليستعدّ المسلمون لتنفيذ حكم الله (يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ) (التوبة/ 3). وقد اختلف فيه، فقيل إنّه يوم عرفة، وقيل إنّه مجموع أيّام الحجّ، وقيل إنّه اليوم الثاني من أيّام النحر، وقيل إنّه يوم النحر، ولعلّه الأقرب، بلحاظ الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت (ع) وغيرهم، ولأنّه اليوم الذي اجتمع فيه المسلمون والمشركون عامّةً بمِنى. وربّما كانت سيرة النبيّ (ص) في إبلاغ الناس وصاياه، في أيّام الحجّ، أن يقوم فيهم خطيباً في هذا اليوم، كما نلاحظ ذلك في خطبته في حجّة الوداع، ما يوحي بأنّه يوم التبليغ الأخير في أيّام الحجّ؛ والله العالم.

(أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (التوبة/ 3)، فليس لهم عهد عنده، في ما يوصي به رسوله والمسلمون من الوفاء لهم بالعهد، لأنّه لا يريد للشِّرك أن يعيش مع الإيمان على صعيد واحدٍ، بل يريد له أن يزول من حياة الناس، ولذلك كانت هذه البراءة التشريعية تأكيداً للبراءة الحقيقية في مقت الله للشِّرك والمشركين، (وَرَسُولُهُ) (التوبة/ 3) بريءٌ منهم، فقد صبرَ عليهم طويلاً وحاورهم وقاتلهم، وسلك جميع السُّبل التي يمكن أن تردعهم عن ضلالهم وغيّهم، فلم يترك لهم حجّةً لما يعتقدونه من شِركٍ، ولم يدع لهم عذراً في ما يخوضون به من تمرّدٍ وضلال، فزادوا في ضلالهم وطغيانهم، وعملوا على تدبير المكائد للإسلام والمسلمين، بحيث أصبح وجودهم في داخل المجتمع الإسلامي خطراً على العقيدة، في ما يحاولونه من فتنة المسلمين عن دينهم بالأساليب الملتوية الخادعة، وخطراً على الوجود، في ما كانوا يثيرونه من مشاكل، أو في ما كانوا يتحالفون فيه مع الآخرين من أعداء الإسلام ضدّ الإسلام والمسلمين، ما جعل من التحرّك في اتّجاه تصفية المجتمع على أساس التوحيد، حالةً ضرورية للحفاظ على المستقبل الكبير الذي يستهدف بناء الشخصية الإسلامية في الداخل، وبناء الدولة الإسلامية في الخارج.

(فَإِن تُبْتُمْ) (التوبة/ 3) ودخلتم في ما دخل فيه المسلمون من توحيد الله من خلال الحجّة القاطعة والبيِّنة الواضحة التي قدَّمها لكم الرسول، ورفضتم الشِّرك، الذي لم تعتقدوه على أساس قناعةٍ وجدانية، ولم تمارسوه على أساس حجّةٍ عقليةٍ، بل كانت القضية أنّه عقيدة الآباء وعادات المجتمع، ما يجعل من عملية الضغط على التراجع عنه، قضيةً لا تتصل بالحرّية في العقيدة، بل بمسألة تحرير الإنسان من الخرافة الضاغطة على وجدانه، من خلال الأجواء المنحرفة المحيطة به ممّا لا يرجع إلى وعيٍ للفكرة، أو وضوح في الرؤية، (فَهُوَ خَيْرٌ) (التوبة/ 3)، لأنّه يفتح لكم الآفاق الواسعة التي تنفتحون فيها على وحدانية الله المطلقة التي تشمل كلّ شيء، في ما يقودكم إليه الوجدان الصافي من أنّ كلّ شيء في الوجود مخلوق له، وأنّه ليس هناك أحدٌ أقرب إليه من أحدٍ من ناحيةٍ ذاتيةٍ، فليس هناك إلّا العمل. وإذا كانت هناك من شفاعةٍ، فإنّها لا تنطلق من رغبة الشفيع الخاصّة، بل هي بأمره ورضاه، فلا معنى لأن تتوجّه إلى المخلوق بطلب الشفاعة.

وفي ضوء ذلك، كان التوحيد يمثِّل الصفاء الروحي الذي يعيش معه الإنسان في حركة الإيمان المطلق، بعيداً من كلّ التعقيدات الخانقة التي تجرّ معها المزيد من العادات والتقاليد والأجواء الضاغطة على الفكر والروح والشعور، وبذلك كان خيراً لهم من ناحية السلام الروحي الداخلي، كما هو خيرٌ لهم في الانسجام الفكري العملي، مع المسيرة الإسلامية التي يتحرّك فيها المجتمع المسلم على أساس المسؤولية والمساواة بين أفراده، في ما ينطلقون به من علاقاتٍ، وما يعيشونه من تكافلٍ وتضامنٍ ومشاعر، وهو خيرٌ لهم في الآخرة، لأنّه يمثِّل النجاة من عذاب الله، والحصول على رضاه، لأنّ الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

(وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) (التوبة/ 3)، وأعرضتم عن هذه الدعوة المفتوحة الهادية، وأصررتم على التمرّد، في شعورٍ طاغٍ بالقوّة والاستعلاء، بأنّكم قادرون على المواجهة، وسائرون إلى النصر، (فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ) (التوبة/ 3) الذي لا يفوته أحد من خلقه، مهما حاول الفرار، في الدُّنيا والآخرة، لأنّه لا يفرّ من مكان إلى مكان آخر إلّا وجد الله عنده في ذلك المكان، لأنّه مالك السموات والأرض، فماذا يملكون من قوّةٍ ليواجهوا الله بها، وهو خالق القوّة، وهو المالك لكلّ ما يملكونه؟! وعليكم أن تدركوا هذه الحقيقة بوعيٍ، لئلّا يخدعكم الخادعون المضلِّلون عن أنفُسكم، وعن حركة الواقع في حياتكم. أمّا إذا كنتم تعتبرون إمهال الله لكم دليل عجز، فاعلموا أنّ الله يمهل عباده، ليقيم عليهم الحجّة، وليفسح لهم المجال للتراجع، حتى إذا قامت عليهم الحجّة، ولم يتراجعوا ـ من خلالها ـ عمّا يخوضون فيه من ضلال، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر.►

المصدر: كتاب تفسير من وحي القرآن

الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا.. كيف تغيرت مواقف القارة المناصرة لفلسطين؟

تعتبر أفريقيا ونجاح إسرائيل في اختراق القارة وفتح علاقات متنامية مع دولها في السنوات الأخيرة واحدة من الملفات التي يوظفها نتنياهو في حملاته الانتخابية.

إسرائيل حققت اختراقا كبيرا في أفريقيا بتطبيع المجلس السيادي معها

تواصل إسرائيل، منذ سنوات، مد أذرعها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في القارة الأفريقية؛ مما كشف عن أدوار المال والاقتصاد في هذا الاختراق، والحصاد العسكري والاستخباري، ومحاولة الحصول على موطئ قدم وسط التنافس الإقليمي والعالمي على هذه القارة.

ونحاول في هذا التقرير من خلال طرح الأسئلة المتداولة حول هذا الموضوع والإجابة عليها، تسليط الضوء على الاختراق الإسرائيلي لقارة أفريقيا، التي عرفت تاريخيا بدعمها للقضية الفلسطينية، وشرح أهداف إسرائيل من التوغل المتسارع فيها.

اقرأ أيضا

جنوب أفريقيا تعتبر احتلال فلسطين أسوأ من العنصريةإسرائيل وجنوب أفريقيا.. علاقة نفاقمساع إسرائيلية للانضمام للاتحاد الأفريقي كمراقب

- متى بدأ الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا؟

بدأ الاختراق الإسرائيلي لقارة أفريقيا في السنوات الأخيرة بعد أكثر من 4 عقود على القطيعة معها، عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حيث تم إغلاق العديد من السفارات الإسرائيلية في الدول الأفريقية الأخرى، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة القناعات الأفريقية بأن إسرائيل اتخذت قرارا إستراتيجيا بزيادة حضورها في القارة، وتطوير علاقاتها مع دولها، وشكلت الزيارات الأربع لنتنياهو منذ يوليو/تموز 2016 للقارة ترجمة أكثر من واضحة عن هذا القرار.

ومن بين الدول الـ54 التي تتكون منها القارة الأفريقية، تمتلك إسرائيل علاقات دبلوماسية مع 40 دولة، وهناك 10 سفارات إسرائيلية تعمل فيها؛ وهي جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، الكاميرون، أنغولا، إثيوبيا، أريتريا، غانا، ساحل العاج، والسنغال، وفي باقي الدول يوجد سفراء إسرائيليون غير مقيمين فيها بصورة دائمة، في حين أن 15 دولة أفريقية لديها سفارات دائمة في إسرائيل.

ويقف خلف هذا الاختراق الإسرائيلي المتنامي للقارة الأفريقية شعار أعلنه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ونصه "إسرائيل تعود إلى أفريقيا، وأفريقيا تعود إلى إسرائيل".

- ما أهم الأطماع الإسرائيلية في أفريقيا؟

مع التنامي التدريجي للاختراق الإسرائيلي في أفريقيا، تظهر جملة من المصالح والأطماع التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها، من أهمها:

- زيادة العلاقات والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجالات الأمن، والحرب على الجماعات المسلحة، وبناء البنية التحتية، واستخدام الموارد الطبيعية والتكنولوجيا.

- تقديم مساعدات في مجالات التكنولوجيا، والسايبر والفضاء، والتطوير الزراعي وتحلية المياه، وافتتاح خط طيران مباشر بين الدول الأفريقية وإسرائيل لتقريب العلاقات بينهما.

- تقليل ساعات السفر من إسرائيل لأميركا اللاتينية، وتوفير النفقات المالية، باستغلال الأجواء السودانية.

- مساعدة الدول الأفريقية بتمهيد طريقها أمام الولايات المتحدة، و"فتح بوابتها" أمامها.

- أين يكمن الجانب الدبلوماسي في الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا؟

تأمل إسرائيل من الكتلة الأفريقية في الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية بأنها قد تصوت بما يمنع اتخاذ قرارات معادية لها، ورغم أن الدول الأفريقية دأبت على التصويت ككتلة واحدة؛ لكن تل أبيب تلاحظ وجود تصدعات تدريجية بمواقفها، وباتت كل دولة تتخذ مواقف فردية.

ومن بين 1400 تصويت دولي خاص بالصراع العربي الإسرائيلي منذ 1990، صوتت الدول الأفريقية لصالح إسرائيل في عدد قليل جدا منها، ولذلك تسعى الأخيرة لاستمالة التصويت الأفريقي بجانبها، ويتمثل طموحها الأعلى بأن تصوت الدول الأفريقية الـ54 لصالحها، والأدنى أن تمتنع عن التصويت ضدها؛ مما سيحسن وضع إسرائيل دوليا.

كما تسعى إسرائيل منذ 2002 للحصول على مكانة "دولة مراقب" في الاتحاد الأفريقي، ومشاركة بقممه الدورية؛ لكن أحد العقبات الرئيسة التي تعترض طريقها هو موقف جنوب أفريقيا، التي تقف حائلا أمام أي انضمام إسرائيلي لمؤسسات الاتحاد، بسبب تبنيها الرواية الفلسطينية، ودعمها لـ"حركة المقاطعة العالمية" (BDS)، واحتفاظ ذاكرتها بالتحالف الإستراتيجي بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

الاحتفاء بإطلاق اللوبي الإسرائيلي الأفريقي في الكنيست الإسرائيلي عام 2016 جمع نتنياهو وسفراء دول أفريقية (الجزيرة)

- كم يبلغ حجم التنسيق الأمني والتعاون العسكري الإسرائيلي الأفريقي؟

ضمن مؤشرات دفء العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، عاد الجيش الإسرائيلي لتدريب عدد من جيوش القارة، وبدأت تسافر وفوده العسكرية لعدد من دول القارة لإجراء تدريبات لجيوشها المحلية، الراغبة بالحصول على خبراته القتالية.

من أهم الدول الأفريقية التي تستعين عسكريا بإسرائيل: إثيوبيا، كينيا، أنغولا، جنوب أفريقيا، ساحل العاج، ملاوي، زامبيا، توغو، نيجيريا، الكاميرون، والنيجر، ويطلق الجيش الإسرائيلي عليها "الدبلوماسية العسكرية"، التي تشمل تدريبات مشتركة، وتعيين ملحقين عسكريين بدول القارة، أبرزهم أبيعازر سيغال، الذي قال إن "أحد الأمور المقلقة ظهور إسرائيل داعمة لأنظمة دكتاتورية أفريقية تقمع شعوبها".

- ما هي المكاسب الاقتصادية الإسرائيلية من اختراق أفريقيا؟

كشفت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن 700 مليون دولار تنتظر شركاتها المعنية بتوسيع صادرتها في أفريقيا؛ لأنها ذاهبة باتجاه استغلال الفرص السانحة هناك في ظل المقدرات والإمكانيات الهائلة التي تحوزها القارة.

وتطمع إسرائيل أن تكون لتوجهها الاقتصادي نحو أفريقيا آثار وتبعات على نمو اقتصادها، وزيادة فرص العمل فيها، مع أن ميزان القوى الإسرائيلي الأفريقي يصل إلى مليار دولار سنويا، ثلثا المبلغ مع جنوب أفريقيا، لا سيما في قطاع المجوهرات.

وبلغة الأرقام، يتوزع الاستثمار والتصدير الإسرائيلي في الدول الأفريقية على النحو التالي: كينيا 150 مليون دولار، نيجيريا 105 مليون دولار، أوغندا 70 مليون دولار، إثيوبيا 33 مليون دولار، كاميرون 60 مليون دولار.

وفي ظل الإستراتيجية القائمة لتعزيز علاقات إسرائيل بأفريقيا، فهي تعمل بعدة مجالات وعبر عدة قنوات لمساعدة المصدرين الإسرائيليين لاختراق أسواق القارة بتعيين موفدين تجاريين جدد في عدة دول؛ منها غانا ونيروبي وكينيا.

كما وقعت إسرائيل اتفاقية مع منظمة "قوة أفريقيا" (Power Africa) التابعة لـ"وكالة التعاون والتنمية الأميركية" (USAID) المتخصصة بإقامة مشاريع الطاقة في القارة الأفريقية.

زيارات نتنياهو الأربع لأفريقيا خلال 5 سنوات مؤشر على مدى تغلغل إسرائيل في القارة (الجزيرة)

- ما حجم التورط الإسرائيلي في الحروب الأهلية الأفريقية؟

تصدر بين حين وآخر اعترافات إسرائيلية عن التورط بصفقات بيع أسلحة وتدريب مقاتلين في دول القارة الأفريقية الغارقة في الحروب الأهلية، بزعم أن هذه الصفقات العسكرية توفر لإسرائيل مصدرا اقتصاديا وماليا كبيرا، وتحقق لها مصالح أمنية في أفريقيا.

وتحولت إسرائيل لواحدة من الدول العشر الأولى عالميا ببيع السلاح، بينها قائمة من الدول الأفريقية التي تشهد عمليات قتل جماعي وجرائم بحق المدنيين.

وقد زادت قيمة السلاح الإسرائيلي، الذي وصل الدول الأفريقية عن 163 مليون دولار، بنسبة 2.5% من إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية للعالم، حيث إن العنصر الأساسي من أسلحة بعض الجيوش الأفريقية من إنتاج إسرائيلي.

اعلان

وتركز إسرائيل في اختراقاتها على 6 بلدان أفريقية، وهي: توغو ورواندا وجنوب السودان والكاميرون والكونغو؛ لكن رواندا، تحظى باتصالات أكثر معها، وتأخذ علاقاتهما مدى متزايدا.

كما تجري إسرائيل اتصالاتها مع الدول الغربية لتسويق أنظمة الحكم الدكتاتورية في القارة الأفريقية، من خلال قسم التعاون الدولي بوزارة خارجيتها وشركات العلاقات العامة.

- أين تقع أفريقيا في مسيرة التطبيع مع إسرائيل؟

أخذت الدول العربية والإسلامية في القارة الأفريقية نصيبها من مسلسل التطبيع الإسرائيلي، وعلى رأسها تشاد، التي تم استئناف العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية معها، مرورا بالمغرب، وانتهاء بالسودان، الذي لم ينس مواطنوه بعد السلاح الإسرائيلي، الذي استخدمه المتمردون بإقليم دارفور في تنفيذ العديد من المجازر والمذابح.

تأمل إسرائيل من تطبيعها الحاصل مع الدول الأفريقية أن تبعدها عن دائرة "الدول المعادية"، وتخفيف تعاطفها مع القضية الفلسطينية، وعدم الرغبة في الدخول بمعارك دبلوماسية وسياسية، وتعتمد إسرائيل في مسيرتها التطبيعية مع الدول العربية والإسلامية الأفريقية، على من تعتبرهم "أصدقاءها" هناك مثل جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا.

- كيف يمكن اعتبار السودان نموذجا للتطبيع الأفريقي مع إسرائيل؟

يشكل التطبيع الإسرائيلي مع السودان، دراسة حالة، للحديث عن آثاره ومساهمته في إحكام القبضة الإسرائيلية على القارة الأفريقية، ومن أهمها:

- اقتصاديا: ستكون السودان سوقا متطورة للبضائع الإسرائيلية.

- إستراتيجيا: ستمنح إسرائيل قطاعا طويلا على البحر الأحمر، بفضل علاقاتها مع إثيوبيا وأريتريا ومصر.

- سيأخذ الوجود الإسرائيلي اتساعا واضحا بالمنطقة المضطربة، التي تشمل مصر وتشاد وجنوب السودان.

- إعادة اللاجئين السودانيين المتسللين إلى إسرائيل لبلادهم.

- السماح برحلات جوية إسرائيلية من وسط أفريقيا، وتقصير الرحلة لأميركا الجنوبية بساعتين كاملتين، وقد شهد عام 2020 مرور طائرة "إلعال" في الأجواء السودانية.

- تحقيق انتصار رمزي لإسرائيل، فالتطبيع تم مع الخرطوم صاحبة "اللاءات الثلاثة" بعد حرب 1967.

- طي صفحة العداء السوداني الإسرائيلي، الذي امتد عقودا طويلة، فالسودان قاتل إسرائيل بجانب عدة دول عربية، وساعد بنقل شحنات الأسلحة لحماس في غزة، فيما دربت إسرائيل القوات الانفصالية في جنوبه.

المصدر : الجزيرة

الآثار الجزيلة والفوائد العظيمة للحجّ

الشيخ حسين مرعي

1

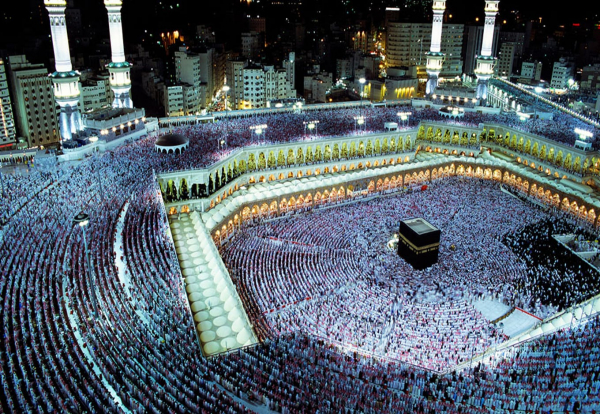

◄إنّ الله عزّوجلّ قد فرض على عباده فرائض عدّة، بعضها بدني كالصلاة والصوم، وبعضها مالي كالخُمس والزكاة، وجمعهما معاً في فريضة الحجّ فكان مشتملاً على الواجبات المالية كبذل الهدي. وعلى الواجبات البدنية كالطواف والسعي. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على عِظم هذه الفريضة وأهميتها عند الباري عزّوجلّ.

وممّا يمتاز به الحجّ أيضاً أنّه عبارة عن زيارة لله عزّوجلّ، بذهاب الحاجّ والناسك إلى بيت الله تعالى زائراً له، وعبّر عنه في الروايات بضيف الله، وهذا شرف عظيم لمن تفكّر وفكّر في ذلك، وهذا بدوره يزيد في أهمّية الحجّ ومنزلته.

ومن جهة ثالثة يمتاز الحجّ بأنّه مقسوم، فإنّ الله تعالى يتولى تقديره، فمن كَتَبَ له الحجّ وُفِق إليه وإلّا فلا، فهو كالرزق المقسوم، وقد ورد أنّه يقدر وفد الحجيج في ليلة القدر؛ وهذا يعني أنّ امتثال هذه الفريضة لا يكون إلّا بعد قضاء الله بذلك، وتوفيقه تعالى له وهذا شرف آخر للحاجّ عليه أن يلتفت إليه ليكون شكوراً لله على هذه النِّعمة ولا يكون كفوراً.

آثار الحجّ:

إنّ الجوانب المتعلِّقة بالحجّ كثيرة بعضها عبادي، وبعضها أخلاقي واجتماعي، ونحو ذلك، وسنتناول فيما يلي جانب الآثار المترتبة على «الحجّ» بحسب ما يستفاد من الأدلة الشرعية:

1- من آثار الحجّ: أنّه يغفر الذنوب جميعاً، بل هناك ذنوب مستعصية قد لا تُغفر في غير الحجّ، ولذا ورد أنّ من الذنوب ما لا يغفر إلّا «بعرفات» وإنّما سُمّي «عرفات بعرفات» لأنّه يعترف فيه بالذنب، فهو محل غفرانها ومحوها بإذن الله تعالى، وفي الخبر عن رسول الله (ص) من أنّه قال: «فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من الذنوب قدر رمل عالج وزبد البحر لغفرها الله لك». وبالمراد بالرمل العالج الجبال المتواصلة، المحيطة بأكثر أرض العرب.

2- من آثار الحجّ وبركاته أنّه يوجب الحسنات ورفع الدرجات إضافة لما تقدَّم من غفران الذنوب ومحو السيِّئات.

حتى أنّه قد ورد أنّ في الطواف والسعي لوحدهما ستة آلاف حسنة ويحط بهما ستة آلاف سيِّئة ويرفع بهما للحاجّ ستة آلاف درجة.

وفي بعض الروايات أنّه أفضل من عتق سبعين رقبة، وقال رسول الله (ص): «لو أنّ أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاجّ»، وأبو قبيس اسم لجبل معروف في مكّة يتصف بضخامته.

3- يوجب حصول الخير في الدُّنيا - فضلاً عن الآخرة -، وعن أبي عبدالله الصادق (ع) أنّه قال: «مَن حجّ حجّتين لم يزل في خير حتى يموت».

4- ومن آثار الحجّ أنّه يوجب كون الحجّ ضيفاً لله تعالى، وهذا الأثر لوحده يكفي الحاجّ فخراً وعزّاً، وفي الخبر عن عبّاد بن صهيب قال: «إنّ ضيف الله عزّوجلّ رجل حجّ واعتمر فهو ضيف حتى يرجع إلى منزله».

5- يُوجب الغنى والزيادة في الرزق، والصحّة في البدن وعن رسول الله (ص) قال: «حجّوا تستغنوا».

وعن أبي عبدالله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): الحجّ والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»، والكير هو ما يبنيه الحدّاد من الطين ليحمي الحديد فيه.

وكلّما تكرّر الحجّ كلّما زاد رزقه وقد ورد أنّ مَن حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبداً.

6- يعوِّض عليه ما بذله من المال - وهذا مغاير لسابقه كما لا يخفى - بل في بعض الروايات أنّ الله تعالى يعوِّضه بأكثر ممّا بذل وهذا هو المؤمل من كرم الله عزّوجلّ اللا محدود، وفي الخبر عن الإمام الباقر (ع) قال: «الحاج وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدأهم ويعوِّضون بالدرهم ألف ألف درهم».

7- من آثاره الجنّة، فجزاء الحجّ المقبول الجنّة وهذا يتلاءم مع تقدّم من الأثر الأوّل والثاني ويشير له الخبر الآتي.

8- يحفظ في أهله وماله، ففي الخبر عن الإمام زين العابدين (ع) أنّه قال: «حجّوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عيالاتكم، وقال: الحاجّ مغفور له وموجوب له الجنّة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله».

9- يرفع عنه مكاره الدُّنيا وأهوال الآخرة، فعن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: عليكم بحجّ هذا البيت فادمنوه، فإنّ في إدمانكم الحجّ دفع مكاره الدُّنيا عنكم وأهوال يوم القيامة». ويظهر من الخبر المذكور أنّ هذا الأثر مترتب على إدمان الحجّ وتكراره.

10- يرفع العذاب عن الناس في الدُّنيا، فمن المعلوم أنّ الله تعالى قبل الإسلام كان يعاقب على المعصية مباشرة بالزلازل والريح والصواعق والمسخ ونحو ذلك، وبعد بعثة النبيّ (ص) رفع ذلك ببركة النبيّ (ص)، والأئمّة (ع) كما دلّ الدليل، وبركة الاستغفار، وببركة أداء العبادات، والطاعات ولو من بعض الناس، خاصّة الحجّ، فإنّ الحجّ يُطفئ غضب الربّ ويمنع نزول العذاب.

وفي جملة من الروايات: «لولا الحجّ لنزل العذاب»، وفي الخبر عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: أمّا إنّ الناس لو تركوا حجّ هذا البيت نزل بهم العذاب ما نوظروا».

11- من آثار الحجّ وبركاته أنّه يرفع ضغطة القبر، ويشفع لصاحبه حيث أنّ الحجّ كباقي الأعمال تتجسّد يوم القيامة. في صحيح منصور بن حازم عنه (ع) قال: «مَن حجّ أربع حجّج لم تصبه ضغطة القبر أبداً، وإذا مات صوّر الله الحجّ الذي حجّ في صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور بين عينيه تصلي في جوف قبره حتى يبعث الله من قبره ويكون ثواب تلك الصلاة له».

12- يغفر لأهله وعشيرته: فبالإضافة لغفران ذنوبه وبالإضافة للخير الذي يناله، فإنّ الله تعالى يزيد في إكرامه بأن يغفر لأهله وعشيرته وكلّ مَن يدعو لهم الحاجّ في حجّه.

وفي الخبر عن أبي عبدالله (ع) قال: «إنّ الله عزّوجلّ ليغفر للحاجّ ولأهل بيت الحاجّ ولعشيرة الحاجّ ولمن يستغفر له الحاجّ». ►

آداب الحج

الشيخ محمّد البهاري

◄اعلم أيها الطالب للوصول إلى بيت الله الحرام، أنّ لله عزَّ وجلَّ بيوتاً مختلفة، فمنها هذه الكعبة الظاهرية، ومنها بيت المقدس، ومنها البيت المعمور، ومنها العرش إلى أن يصل الأمر إلى البيت الحقيقي وهو قلب المؤمن، الذي هو أعظم من كلّ هذه البيوت، ولا شك أنّ لكلّ بيتٍ من تلك البيوت مراسم وآداب، فالمهم أن نعرض هنا آداب زيارة الكعبة الظاهرية – غير ما ذكر في المناسك – وقد نشير إجمالاً إلى آداب الكعبة الحقيقية، فنقول:

اعلم أنّ الغرض من تشريع الحج، هو استيعاب هذه الحقيقة وهي أنّ الهدف من خلق الإنسان هو معرفة الله، والوصول إلى حبّه، والأنس به، ولا يمكن حصول هذين الأمرين إلّا بتصفية القلب، وهي بدورها لا تتمّ إلّا بكفّ النفس عن الشهوات والانقطاع عن الدنيا الدنية، وإيقاعها في المشاق من العبادات الظاهرية والباطنية، ولهذا لم يجعل الشارع العبادات على نسق واحد بل جعلها مختلفة متنوعة، إذ أن بكل عبادة من هذه العبادات تزول رذيلة من الرذائل، فبالصدقات والحقوق المالية ينقطع الميل إلى الحطام الدنيوي، وبالصوم تنقطع الشهوات النفسانية، وبالصلاة يتمّ النهي عن الفحشاء والمنكر، وهكذا سائر العبادات..

أما الحجّ فهو مَجمعٌ لهذه العناوين المتكثرة، إذ أنّه مشتملٌ على مشاق العبادات التي تفي كلّ واحدة منها بإزالة رذيلة من هذه الرذائل مثل: إنفاق المال الكثير، والانقطاع عن الأهل والأولاد والوطن، ومعاشرة النفوس الشريرة، وطي المنازل البعيدة، مع الابتلاء بالعطش في الحرّ الشديد، والقيام بأعمال غير مأنوسة لا يقبلها الطبع الأولي من الرمي والطواف والسعي والإحرام وغير ذلك.

كما أنّ في الحج فائدةً أخرى وهي تذكّر أحوال الآخرة، برؤية أصناف الخلق في صعيد واحد، على نهج واحد لاسيّما في الإحرام والوقوفين، وكذلك الوصول إلى محل الوحي ونزول الملائكة على الأنبياء، من لدن آدم إلى النبي الخاتم محمّد (ص)، والتشرّف بموضع أقدامهم الطاهرة، كل ذلك إلى جانب التشرّف بالحرم الإلهي الموجب لرقّة القلب، والمورث لصفاء النفس.

إنّ على العبد أن يعلم أنّ الإسلام – كما ورد – قد استبدل الرهبانية بالجهاد والحج.. وهو لا يصل إلى هذه الكرامة إلّا بملاحظة آداب ومراسم وهي:

الأولى: أن يجعل العبد عباداته كلها بنية صادقة، قاصداً امتثال أمر المولى فحسب، ليتحقق بذلك تلك العبادة كما أرادها الله تعالى.. فعلى الحاج – قبل الحج – أن يراجع نيته ويجعلها خالصة لمن يهمّ بزيارته، متحاشياً غير ذلك من المقاصد الباطلة:

كطلب الجاه، والتخلص من مذمّة الخلق بتفسيقهم له، أو حتى الخوف من الفقر – كما ورد من أن تارك الحج يُخشى عليه من الفقر – أو السعي للتجارة والسياحة في البلاد.. فلو التفت الحاج إلى بطلان قصده ونيته، لزمه إصلاح ذلك أوّلاً، والالتفات إلى قبح الورود على ساحة مالك الملك والملكوت، بهذه الحالة من الانصراف إلى مثل تلك الأمور السخيفة.. وهذا مما يوجب الخجل والوجل، لا العجب والغرور.

الثاني: أن يهيئ نفسه للمجالسة الروحانية، وذلك بالإتيان بتوبة جامعة كاملة بكل مقدماتها، كردّ الحقوق المالية: من الخمس والمظالم والكفارات.. أو غير المالية، كالاستحلال من الغيبة، والإيذاء، وهتك الأعراض، وسائر الجنايات بالتفصيل الذي ذُكر في محله.. وكذلك الاستحلال من والديه ومن هما مصدر وجوده.. ثمّ الوصية بمحضر الشهود من دون تضييق على الوصّي في كيفية صرف ثلث أمواله، لئلّا يوقع مسلماً في حرجٍ بعد وفاته.. وبعد هذا كله يوكل أمر أهله وعياله إلى الكفيل المتعال، فإنّه خير معين ونعم وكيل.

والحاصل أن على الحاج أن يقطع علائقه كلها، ليتوجه بعد ذلك بكلّه إلى الله، محتملاً بل مفترضاً عدم العود من سفره هذا إلى وطنه.. فيكون شأنه شأن من يحتمل الموت في كلّ لحظة من لحظات حياته.

الثالث: أن يتحاشى أسباب انشغال القلب في هذا السفر العظيم، لئلّا يذهل عن محبوبه في حركاته وسكناته، سواء كان سبب ذلك الذهول شخصاً أو مالاً.. ومن هنا لزم عليه أن لا يصطحب في سفره من يشغله عن همّه الأوحد.. ولهذا يحسن السفر مع من يغلب عليه الذكر، ليكون مذكّراً له في هذا السفر الإلهي، كلما غلب عليه الذهول عن الحق.

الرابع: السعي في أن تكون نفقة الحج من المال الحلال.. وأن يوسّع على نفسه وغيره في هذا الطريق، إذ أن درهماً يُنفقه في الحج – كما ورد – بسبعين درهماً.. فهذا الإمام السجّاد (ع) – وهو أزهد الزاهدين – كان يأخذ معه ما لذّ من الطعام..

ومما يترتّب على هذه المشاعر، أنّه لو فقد الحاج متاعاً في طريقه، أو سُرق منه شيء، فإنّه لا يغتنمّ لذلك، بل يدخل عليه الفرح والسرار، إذ قد عُوّضَ بما فَقَده أضعافاً مضاعفة في الديوان الأعلى، عند أكرم الأكرمين.

فلو أن عبداً تحمّل الأذى في زيارة سلطان من سلاطين الدنيا، لتدارك له ذلك السلطان ما فات منه بما أمكنه، ولاسيّما إذا دعاه لزيارته، فكيف ظنك بأقدر القادرين وأكرم الأكرمين؟!..

حاشا وكلا أن يقلّ كرم المولى الأعظم، عن كرم أهل البادية الذين نعهد فيهم ذلك.. نعوذ بالله تعالى من سوء الظن به.

الخامس: أن يُحسّن خُلقه مع رفقته حتى المكاري الذي يسوق دابته.. ويتجنّب الفحش من القول، فإن حسْن الخلق لا ينحصر في كفّ الأذى عن الغير، بل في تحمّل الأذى منه، بل في خفض الجناح لمن يؤذيه.

السادس: أن يسعى في قضاء حوائج من معه من المؤمنين، وتعليمهم أحكام الشريعة، والدعوة إلى المذهب الحقّ، وتعظيم الشعائر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السابع: الابتعاد عن موجبات التجمّل والتكبّر، إذ أن ما أُمر به هو دخول الحرم الإلهي بذلّة وهو أشعث أغبر.. كما ورد في المناسك في باب الإحرام.

الثامن: أن لا يتحرّك من منزله إلّا وقد فوّض أمر نفسه وأهله ورفقته وما معه إلى الله تعالى، وأودع كلّ ذلك أمانة لدى الحفيظ العليم.. وهكذا يخرج من منزله متوكلاً عليه، متبرِّئاً من حوله وقوّته، فإنّه – جلّت عظمته – نعم الحفيظ، ونعم المولى ونعم النصير.

وهناك آداب أخرى مذكورة في المناسك، يحسن الالتزام بها ومنها الصدقة، فإنّه يشتري بها سلامة سفره.

وبعد ذلك كلّه، يتأمل في حقيقة أنّ هذا السفر هو السفر الجسمي إلى الله تعالى، وهناك سفر آخر روحي يتمثّل في الالتفات إلى أنّه لم يأت إلى هذه الدنيا للاستمتاع بملذّاتها، بل خُلِق لمعرفة ربّه وتكميل نفسه، ثمّ العمل بمقتضى هذا الالتفات.

وأخيراً نقول: كما أنّ لسفر الحج زاداً، وراحلة، ورفيقاً، وأمير حج، ودليلاً، فكذلك السفر الروحي، فإنّه يحتاج إلى مثل هذه الأمور.. فأما راحلته فهو بدنه، فلابدّ من رعايته باعتدال، فلا يُرخى له العنان ليستولي على صاحبه، ولا يضيّق عليه ليقعُد به الضعف عن المسير، بل خير الأمور أوسطها.

وأما زاده فأعماله الخارجية التي يُعبّر عنها بالتقوى، وهي في درجتها النازلة تستلزم العمل بالواجبات وترك المحرّمات، والإتيان بالمستحبّات والاجتناب عن المكروهات، وأما درجتها العالية فهو الاجتناب عمّا سوى الله تعالى، وبينهما متوسطات ينبغي الالتفات إليها.

فحاصل القول: إنّ كلّاً من فعل الواجبات وترك المحرّمات، بمثابة الزاد في كلّ منزل من منازل الآخرة.. ولو حُرم مثلُ هذا الزاد، وقع في المهالك العظيمة، نستجير بالله من هذه البلوى.. وأمّا الرفقة فهم المؤمنون الذين معه في الطريق إلى الله تعالى، وإليه يشير قوله تعالى:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة/ 2). فباتحاد القلوب ووحدة الهمم، تطير القلوب إلى المنازل البعيدة.

وعلى أي حالٍ، فإذا وصل الحاج إلى الميقات، فلينتزعْ ثيابه وليبلبس ثوبي الإحرام، وليكن قصده في ذلك خلعَ ثياب المعصية، ولبسَ ثياب الطاعة والعبودية.. وليتذكر أنّه كما دخل الحرم الإلهي عارياً عن متعارف الثياب، فإنّه كذلك يلقى ربّه بعد موته عريانَ وحيداً.

وأمّا عند تنظيف بدنه، فليستحضر لزوم تنظيف روحه من أدران المعاصي وأوساخها.. وأما عند عقد الإحرام فعليه أن ينوي عقد التوبة النصوحة، فيحرّم على نفسه – بعزمٍ وإرادةٍ – كلّ ما حرّم الله تعالى عليه أثناء الحج وبعده.

وأما عند التلبية، فعليه أن يلتفت إلى حقيقة ما يلبّي به، فمن جهة يقصد الالتزام بكل طاعة لله عزَّ وجلَّ، ومن جهة أخرى يعيش حالة الخائف المردد بين الرد والقبول، فهذا إمامنا زين العابدين عليّ بن الحسين (ع) يُغمى عليه عند التلبية، لخوفه من أن يُقال له: لا لبّيك ولا سعديك، وليتذكّر في هذه الحالة أيضاً صفة أهل الحشر، الذين هم بين مقبول ومطرود ومتحيّر.. وأما عند دخول الحرم فعليه أن يكون متردداً بين الخوف والرجاء، كمن دخل حمى الملك وهو مقصّر في حقّ ذلك الملك.. وعليه أن يستحضر شرف البيت العظيم من ناحية، وكرم صاحبه من ناحية أخرى، إذ دعاه إلى ضيافته الخاصة وهو أكرم الأكرمين. واعلم أنّه – عزّ اسمه – كان يحبّ أن يراك عند بيته ولو مرة واحدة.. وها قد وجدك عنده، فسله ما تريد، فإنّه أجلّ من أن يردّك في حاجة، وقد حللت في ساحة قدسه، وهذا مما لا يُظن في حق أسخياء العرب، فكيف بالجواد المطلق؟!.

أمّا إذا كان السائل جاهلاً بكيفية السؤال، أو عاجزاً عن حفظ العطية والنوال، فما هو تقصير الكريم المتعال؟!

إنّ الهمّ الأعظم لغالبية حجاج البيت الحرام، هو إنهاء المناسك على سبيل الاستعجال، للتفرغ بعدها لأمور الدنيا من البيع والشراء، والمطلوب من الضيف في مثل هذه الأحوال، أن يكون متوجهاً للمُضيف بكل وجوده مستعدّاً للعمل بمطلوبه.

فإذا صار الصيام – المندوب في الأصل – مذموماً من دون طلب، فكيف بالمعاصي في محضر سلطانه وما هي إلّا هتكٌ لعرضه، إذ أن هتك حرمة السلطان إنّما هي بمخالفة أمره ونهيه.. وهنا فلنتساءل: كم من حجاج بيت الله الحرام، مَن اشتغل في حجّه بعشرات المعاصي من الكذب، والغيبة، والفحش، والنميمة، وتعطيل حقوق الغير وغير ذلك؟!.

وإذا همّ الحاج بالطواف، فليستذكر هيبة المولى ولزوم الخشية منه، وعليه أن يتشبّه بالملائكة الذين يطوفون حول عرش ربّهم.

واعلم أنّ الطواف لا ينحصر بطواف الجسم حول البيت، بل إنّ الطواف الحقيقي هو طواف القلب بذكر ربّ البيت، وإنّما فُرضت هذه الأعمال البدنية، لتكون أمثلةً يُحتذى بها في جانب الأعمال القلبية.

وكما أنّ التشرّف بالكعبة الظاهرية لا يتمّ إلّا بقطع العلائق عن الأهل والولد، فكذلك التشرّف بالكعبة الباطنية لا يتمّ إلّا بقطع حجب العلائق كلها.. ويستحب إتيان المستجار والحطيم، واستلام الحجر، والتعلّق بأستار الكعبة، متشبّهاً بعبدٍ مقصّر في حق مولاه، مقبّلاً قدامه، متشبّثاً بأذياله، مناشداً إياه بأحب أحبّته لديه، إذ لا يجد ملجأً وموئلاً سواه.. فيا ترى هل يترك مثلُ هذا العبد أذيال مولاه، من دون أن يأخذ منه رقعة العتق والخلاص؟!..

وإذا أردت أن تسعى فاستشعر حالة العبد المتردد في فناء السلطان، طامعاً في العطاء، خائفاً من الخيبة والخسران.

وإذا وقفت في عرفات وسمعت ضجيج الخلق بصنوف اللغات، فتذكر عرصات القيامة وعظيم أهوالها، وليغلب على ظنك قضاء جميع الحوائج، فإنّه موقف عظيم تمتد فيه الايدي إلى ساحة الكريم، وتنقطع القلوب إلى كرمه، وتشرئب الأعناق إلى إحسانه، وتجري الدموع خوفاً من هيبته، فذلك اليوم يوم عطاء السلطان لعامة وفده، وإلباس وليّه الأعظم خِلَع الكرامة، عجل الله تعالى فرجه وسهّل مخرجه.

وفي ذلك اليوم تصل الرحمة إلى منتهى مدارجها، لتعم كافّة الخلق، فقد ورد أن من أعظم الذنوب أن يقف الحاج بعرفات وهو يظن أنّه لم يُغفر له..

إذ كيف لا يُغفر لمن تعرّض لمغرفته في ذلك الموقف العظيم، منقطعاً عن الأهل والمال والولد؟!.. فما هكذا الظن به ولا المعروف من فضله!..

وإذا خرجت من عرفات ودخلت مزدلفة، فتفاءل خيراً بكون عودتك إلى الحرم ثانية علامة من علامات قبول الحج.. وإذا رميت الجمار فاعلم أن روح هذا العمل إنما هو رجمٌ للشيطان في باطنك، فإن كنت كالخليل كنت كالخليل وإلّا فلا!..

وإذا أردت أن تودّع الحرم فكن كفاقد من يعزّ عليك فقدُه، بحيث يُعلم ذلك من حالك، فكن مشوش البال منكسر الفؤاد.. وليكن بناؤك على الرجوع في أوّل زمان ممكن.. فهكذا كان عزم إبراهيم الخليل (ع) لما ترك إسماعيل وهاجر.. وعليك بمراعاة أدب المضيف عند وداعه، لئلّا يحرمك العودة إلى بيته أبد الآبدين، فإنّه وإن كان سريعاً في رضاه، إلّا أنّه ينبغي مراعاة الأدب بين يديه مهما أمكن.

واعلم أنّه يحسن بالحاج في مكة المكرمة، أن يتشرف بالبقاع التي تشرّفت برسول الله (ص) كغار حراء – للاعتبار لا للتفرّج – ثمّ يتقرّب إلى الله تعالى بركعتين، كما يحسن به إطالة الوقوف في هذه المشاهد الشريفة، وخاصة في حجّة الأوّل.. وإذا أمكنه دخول الكعبة دخلها مراعياً للآداب المأثورة فيها. ►

المصدر: كتاب تذكرة المتقين

ذکری ولادة الإمام الحسين(عليه السلام).. (3 شعبان 4هـ)

اسمه وكنيته ونسبه(عليه السلام)

الإمام أبو عبد الله، الحسين بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام).

ألقابه(عليه السلام)

سيّد الشهداء، أبو الأئمّة، سيّد شباب أهل الجنّة، السيّد، الرشيد، الشهيد، الزكي، الطيّب، المُبارك، السبط، التابع لمرضاة الله، الدليل على ذات الله... .

تاريخ ولادته(عليه السلام) ومكانها

3 شعبان عام 4ﻫ، المدينة المنوّرة.

أُمّه(عليه السلام) وزوجته

أُمّه السيّدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وزوجته السيّدة شاه زنان بنت يَزدَجُرد بن شهريار بن كسرى، ويقال: إن اسمها شهربانو أُمّ الإمام علي زين العابدين(عليه السلام)، وله زوجات أُخر.

مدّة حمله(عليه السلام)

كانت مدّة حمله ستّة أشهر، ولم يولد لستّة أشهر إلّا عيسى بن مريم والحسين(صلى الله عليه وآله).

رؤيا أُمّ الفضل

رأت أُمّ الفضل بنت الحارث في منامها رؤيا غريبة لم تهتدِ إلى تأويلها، فهرعت إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) قائلة له: رأيت حلماً مُنكراً كأنّ قطعة من جسدك قُطعت ووُضعت في حِجري!

فأزاح النبي(صلى الله عليه وآله) مخاوفها، وبشّرها بخير، قائلاً: «خيراً رأيتِ، تَلد فاطمةُ غلاماً فيكون في حِجرك»، فولدت فاطمة الحسين(عليه السلام)، فقالت: وكان في حجري كما قال رسول الله(صلى الله عليه وآله).

إخبار النبي(صلى الله عليه وآله) بقتله(عليه السلام)

قال الإمام الصادق(عليه السلام): «إنّ جبرائيل(عليه السلام) نزل على محمّد(صلى الله عليه وآله)، فقال له: يا محمّد، إنّ الله يبشّرك بمولودٍ يولد من فاطمة، تقتله أُمّتك من بعدك، فقال: «يا جبرائيل، وعلى ربّي السلام، لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أُمّتي من بعدي»، فعرج ثمّ هبط(عليه السلام) فقال له مثل ذلك، فقال(صلى الله عليه وآله): «يا جبرائيل، وعلى ربّي السلام، لا حاجة لي في مولود تقتله أُمّتي من بعدي»، فعرج جبرائيل(عليه السلام) إلى السماء ثمّ هبط فقال: يا محمّد إن ربّك يقرئك السلام ويبشّرك بأنّه جاعل في ذرّيته الإمامة والولاية والوصية، فقال: «قد رضيت».

ثمّ أرسل(صلى الله عليه وآله) إلى فاطمة(عليها السلام): «إنّ الله يبشّرني بمولود يولد لك تقتله أُمّتي من بعدي »، فأرسلت إليه: «لا حاجة لي في مولود تقتله أُمّتك من بعدك»، فأرسل إليها: «إنّ الله قد جعل في ذرّيته الإمامة والولاية والوصية»، فأرسلت إليه: «أن قد رضيت».

بكاء النبي(صلى الله عليه وآله) عند ولادته(عليه السلام)

لمّا بُشِّر الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) بسبطه المبارك، خفّ مسرعاً إلى بيت بضعته فاطمة(عليها السلام) وهو ثقيل الخطوات، وقد ساد عليه الحزن، فنادى: «يَا أسماء، هَلُمِّي ابني».

فناولته أسماء، فاحتضنه النبي(صلى الله عليه وآله) وجعل يُوسعه تقبيلاً وقد انفجر بالبكاء، فذُهِلت أسماء وانبرت تقول: فِداك أبي وأُمّي، ممّ بكاؤك؟!

فأجابها النبي(صلى الله عليه وآله) وقد غامت عيناه بالدموع: «على ابني هذا»، فقالت: إنّه وُلد الساعة!!

فأجابها الرسول(صلى الله عليه وآله) بصوتٍ متقطّع النبرات حزناً وأسىً قائلاً: «تَقتُلُه الفِئةُ البَاغية من بعدي، لا أنَالَهُمُ اللهُ شفاعَتي».

ثمّ أَسَرّ إلى أسماء قائلاً: 《لا تُخبري فاطمة، فإنّها حديثة عهد بولادة...》.

مراسيم ولادته(عليه السلام)

أجرى النبي(صلى الله عليه وآله) بنفسه أكثر المراسيم الشرعية لوليده المبارك، فقام(صلى الله عليه وآله) بما يلي:

1ـ الأذان والإقامة: أذّن(صلى الله عليه وآله) في أُذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، وجاء في الخبر: إنّ ذلك عِصمةٌ للمولود من الشيطان الرجيم.

2ـ التسمية: سمّاه النبي(صلى الله عليه وآله) حُسيناً، كما سمّى أخاه حَسَناً.

يقول المؤرّخون: «لم تكن العرب في جاهليتها تعرف هذين الاسمين حتّى تُسمِّي أبناءهم بهما، وإنّما سمّاها النبي(صلى الله عليه وآله) بهما بوحي من السماء».

3ـ العقيقة: وبعدما انطوت سبعة أيّام من ولادة الحسين(عليه السلام) أمر النبي(صلى الله عليه وآله) أن يُعقّ عنه بكبش ويُوزّع لحمه على الفقراء، وكان ذلك من جملة ما شرّعه الإسلام في ميادين البِرِّ والإحسان إلى الفقراء.

4ـ حَلْق رأسه: وأمر النبي(صلى الله عليه وآله) أن يُحلق رأس وليده ويُتصدّق بزنته فضّة على الفقراء ـ وكان وزنه كما في الحديث درهماً ونصفاً ـ، وطلى رأسه بالخلُوق، ونهى عمّا كان يفعله أهل الجاهلية من طلاء رأس الوليد :

من أقوال الشعراء فيه(عليه السلام)

1ـ قال الشيخ محمّد جواد البلاغي(قدس سره) في ولادته(عليه السلام):

شعبان كم نعمت عين الهدى فيه ** لولا المحرّم يأتي في دواهيه

وأشرق الدين من أنوار ثالثه ** لولا تغشّاه عاشور بداجيه

وارتاح بالسبط قلب المصطفى فرحاً ** لو لم يرعه بذكر الطفّ ناعيه

رآه خير وليد يستجار به ** وخير مستشهدٍ في الدين يحميه

قرّت به عين خير الرسل ثمّ بكت ** فهل نهنّيه فيه أم نعزّيه

إن تبتهج فاطم في يوم مولده ** فليلة الطفّ أمست من بواكيه.

2ـ قال شاعر آخر بالمناسبة:

بدر تألق في سما العلياء ** ذاك الوليد لفاطم الزهراء

أرج يفوح على الدنى ميلاده ** فيه الوجود معطّر الأرجاء

وبه الرسول قد أحتفى مستبشراً ** طلق المحيا مفعم الأحناء

ولحيدر زفّت بشائر عيده ** أكرم بمولدٍ سيّد الشهداء

غذّاه أصبعه الشريف لبانة ** حتّى ارتوى من أعذب الإرواء

3ـ قال شاعر آخر بالمناسبة:

في شهرِ شعبانٍ وُلِدتَ فأزهَرَتْ ** كلُّ الشهورِ ومِن سناكَ تنوّرت

شمسٌ ولم يدري الكسوفَ ضياؤها ** زانتْ لمطلَعِها النجومُ وكبّرتْ

صلّى عليكَ اللهُ في قُرآنهِ ** والأرضُ بالشرفِ الوليدِ تطهّرتْ

أنتَ الملاذُ الملتجى وسفينُنا ** إذ للنجاةِ نرى السفينةَ أبحرَت

يا ساعةً وُلِدَ الحسينُ بها إذا ** حانتْ وقُدرتُهُ الإلهُ بها جَرتْ

العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام

العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام

|

العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام |

|

|

الاسم |

العباس بن علي |

|

الكنية |

أبو الفضل |

|

تاريخ الميلاد |

4 شعبان 26 هـ. |

|

تاريخ الوفاة |

10 محرم 61 هـ. |

|

مكان الميلاد |

المدينة |

|

مكان الدفن |

كربلاء |

|

مدة حياته |

34 سنة |

|

الألقاب |

قمر بني هاشم، وساقي عطاشى كربلاء، والكفيل |

|

الأب |

الإمام علي (ع) |

|

الأم |

أم البنين |

|

الزوج |

لبابة |

|

الأولاد |

عبيد الله والفضل |

|

|

|

العباس بن علي بن أبي طالب (26- 61 هـ) أمه أم البنين ، وهو المعروف بـأبي الفضل، والملقّب بقمر بني هاشم وببطل العلقمي. استشهد قبل أخيه الحسين في وقعة عاشوراء سنة 61 هـ.

حظي العباس - من بين أبناء أئمة أهل البيت - بمنزلة كبيرة في الوسط الشيعي، وأوردت مصادرهم الكثير من فضائله ومكرماته على لسان أئمة أهل البيت ، فكان هو في تعبيرهم نعم الأخ المواسي للحسين، صاحب المنزلة التي يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة، نافذ البصيرة، صُلب الإيمان، العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين .

كان العباس في واقعة كربلاء صاحب لواء أخيه الحسين ، وقد كسر الحصار يومي السابع والعاشر من محرم بعد أن حُرِم المخيّم من شرب نهر الفرات، فتمكّن من جلب الماء لمعسكر الحسين في المحاولة الأولى فلقّب بالسقّاء، واستشهد في طريق عودته من المحاولة الثانية وهو يأبى أن يشرب دون الحسين ومخيّمه، فقطعت يداه. ولمنزلته الرفيعة ومقامه السامي خصصوا يوم السابع من المحرم (وفي إيران يوم التاسع) لإحياء ذكراه وإقامة مراسم العزاء له.

النسب

العباس بن علي بن أبي طالب أمّه فاطمة أمّ البنين بنت حزام (حرام) بن خالد بن ربيعة بن الوحيد، وهو: عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، تزوجها أمير المؤمنين بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء ، فسمّاها أم البنين.

الكنى والألقاب

يكنى بأبي الفضل وهي أشهر كناه وعزى الكثير من العلماء والأدباء ذلك إلى ما اتسم به من فضائل كثيرة.

ويكنّى بأبي القاسم

ألقابه

لقب بمجموعة من الألقاب تحكي عظم شخصيته، منها:

- قمر بني هاشم.

- باب الحوائج

- الطيّار.

- الشهيد

- العبد الصالح

- صاحب اللواء

- السقّاء؛ وذلك لما قام به من إقدام وبذله من تضحيات في جلب الماء إلى معسكر الإمام الحسين .

حرم العباس (ع)

ولد العباس في الرابع من شعبان سنة 26 هـ في المدينة المنورة، فعاش في كنف أبيه أمير المؤمنين وأخويه الحسن والحسين ينهل من نمير علمهم ويرتوي من زلال رافدهم، ولم تكن كُلِّ البصائر في أبي الفضل اكتسابية، بل كان مجتبلاً من طينة القداسة التي مزيجها النور الإلهي، حتّى تكوّنت في صُلّب من هو مثال الحقّ، ذلك الذي لو كشف عنه الغطاء ما ازداد يقيناً، فلم يصل أبو الفضل إلى عالم الوجود إلاّ وهو معدن الذكاء والفطنة، وأُذن واعية للمعارف الإلهية، ومادة قابلة لصور الفضائل كُلّها، فاحتضنه حجر العلم والعمل، حجر اليقين والإيمان، وعادت أرومته الطيّبة هيكلاً للتوحيد، يغذّيه أبوه بالمعرفة، فتشرق عليه أنوار الملكوت، وأسرار اللاهوت، وتهبّ عليه نسمات الغيب، فيستنشق منها الحقائق.

وقد أشار أمير المؤمنين إلى سمّو مرتبة العباس العلمية بقوله: «إنّ ولدي العبّاس زق العلم زقاً»

وقد رأت أُمّ البنين في بعض الأيام أنّ أميرَ المؤمنين أجلس أبا الفضل على فخذه، وشمّر عن ساعديه، وقبلهما وبكى، فأدهشها الحال؛ لأنّها لم تكن تعهد صبيّاً بتلك الشمائل العلوية ينظر إليه أبوه ويبكي، من دون سبب، ولمّا أخبرها أمير المؤمنين على ما سيحدث لهذين اليدين من القطع في نصرة الحسين : «بكت وأعولت وشاركها مَن في الدار في الزفرة والحسرة، غير أنّ سيّد الأوصياء بشّرها بمكانة ولدها العزيز عند اللّه جلّ شأنه، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة، كما جعل ذلك لجعفر بن أبي طالب».

مرحلة الفتوة والشباب

بذل أمير المؤمنين قصارى جهده في إعداد ولده وتربيته على المثل العليا والأخلاق النبيلة التي دعت إليها الشريعة المحمدية. وقد لازم العباس بن علي (ع) أباه أمير المؤمنين طيلة أربع عشرة سنة يستضيئ بنور علمه، وسار في ركابه إبّان خلافته ولم يتخلّف عن معركة صفين سنة 37 هـ مع حداثة سنّه، وقد أبلى فيها بلاءً حسناً.

الحضور في صفين

حرم العباس (ع)

إنّ معاوية لمّا نزل بجيشه على الفرات إبّان معركة صفين وجعلها في حيِّزه، وبعث عليها أبا الأعور السُّلمي يحميها ويمنعها. وبعث أمير المؤمنين صعصعة بن صوحان إلى معاوية، يسأله أن يخلِّي بين الناس والماء، فرجع صعصعة فأخبره بما كان من إصرار جيش الشام على منعهم الماء!.

فلمَّا سمع عليٌّ ذلك قال: «قاتلوهم على الماء»، فأرسل كتائب من عسكره، فتقاتلوا، واشتدَّ القتال، واستبسل أصحاب الإمام وفيهم الإمامين الحسن والحسين والعباس بن علي ، أشدَّ شجاعة، حتى خلَّوا بينهم وبين الماء، وصار في أيدي أصحاب عليٍّ .

وممّا يروى: أنّه في بعض أيّام صفّين خرج من جيش أمير المؤمنين شاب على وجهه نقاب، تعلوه الهيبة، وتظهر عليه الشجاعة، يقدّر عمره بالسبع عشر سنة، يطلب المبارزة، فهابه الناس، وندب معاوية إليه ابن الشعثاء، فقال: إنّ أهل الشام يعدّونني بألف فارس، ولكن أرسل إليه أحد أولادي، وكانوا سبعة، وكُلّما خرج أحد منهم قتله حتّى أتى عليهم، فساء ذلك ابن الشعثاء وأغضبه، ولمّا برز إليه ألحقه بهم، فهابه الجمع ولم يجرأ أحد على مبارزته، وتعجّب أصحاب أمير المؤمنين من هذه البسالة التي لاتعدو الهاشميين، ولم يعرفوه لمكان نقابه، ولما رجع إلى مقرّه دعا أبوه أمير المؤمنين ، وأزال النقاب عنه، فإذا هو قمر بني هاشم ولده العبّاس .

أسرته

تزوج العباس من لبّابة بنت عبيد اللّه بن العبّاس بن عبد المطلب، وأُمّها أُم حكيم جويرية بنت خالد بن قرظ الكنانية. وهي التي أنجبت له الفضل وعبيد الله واتفقّ أرباب النسب على انحصار نسل العبّاس ابن أمير المؤمنين في ولده عبيد اللّه.[23] ولعبيد الله ولدان هما عبد الله والحسن. وانحصر نسل عبيد اللّه في ولده الحسن الذي كان لأُم ولد، وعاش سبعاً وستّين سنة، وله خمسةأبناء، هم: الفضل، وحمزة، وإبراهيم، والعبّاس، وعبيد اللّه.

وأمّا الفضل فكان لسناً متكلّماً فصيحاً، شديد الدّين، عظيم الشجاعة، محتشماً عند الخلفاء، ويقال له: (ابن الهاشمية)؛ وأمّا حمزة وإبراهيم ويُعرف بـ (جردقة) فكانا من الفقهاء الأُدباء والزهّاد؛ وأمّا عبيد اللّه بن الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس السقاء ، ففيه يقول محمّد بن يوسف الجعفري: «ما رأيت أحداً أهيب، ولا أهيأ، ولا أمرأ من عبيد اللّه بن الحسن، تولّى إمارة الحرمين مكة والمدينة والقضاء بهما أيّام المأمون سنة 204 للهجرة؛ وأما العباس فقد عرف بالفصاحة والبلاغة والخطابة». وكُلّهم أعقبوا أبناء أجلّاّء فضلاء أُدباء، منهم محمد بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله من كبار شخصيات القرن الثالث الهجري

مقام كف العباس عليه السلام في كربلاء

العباس في ركاب الإمام الحسن (ع)

لازم العباس بن علي ركاب أخيه الإمام الحسن ، وسار تحت لوائه طيلة حياته، وبذل جهداً كبيراً في الدفاع عن أخيه الحسن ودرء خطر معاوية الذي ما برح محدقاً بالإمام ، وقد عرف في فترة إمامة أخيه الحسن بباب حوائج الشيعة، حيث كان الواسطة في إيصال ما تجود به يد الإمام إلى الفقراء والمحتاجين ويرشد إلى داره الطالبين والمحتاجين.

ولمّا تمادى الأمويون بالشر، وظهرت خفايا نفوسهم المنطوية على الحقد والعداء لآل البيت، وأوعزوا إلى عملائهم برمي جنازة الإمام، فرموها برماحهم وسهامهم، أسرع أبو الفضل العبّاس إلى مناجزة الأمويين، وتمزيقهم، فمنعه أخوه الإمام الحسين من القيام بأي عمل امتثالاً لوصيّة أخيه الحسن .

ومن أفضل الشواهد الدالة على مدى ملازمته لأخيه الحسن ما شهد به الإمام الصادق في زيارته لعمّه العباس التي جاء فيها: «فجزاك الله عن رسوله، وعن أمير المؤمنين، وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت، واحتسبت، وأعنت فنعم عقبى الدار ...»

العباس في كلمات الامام السجاد (ع)

قد أثبت الإمام السجاد لعمه العباس منزلة كبرى لم ينلها غيره من الشهداء ساوى بها عمّه الطيار، فقال : «رحم اللّه عمّي العبّاس بن علي، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتّى قُطعت يداه، فأبدله اللّه عزّوجلّ جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب، إنّ للعبّاس عند اللّه تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة

العباس في كلمات الصادق (ع)

كان الإمام الصادق وهو العقل المبدع والمفكّر في الإسلام يشيد دوماً بعمّه العبّاس ، ويثني ثناءً عاطراً ونديّاً على مواقفه البطولية يوم الطفّ، وكان مما قاله في حقّه: «كان عمّي العبّاس بن علي نافذ البصيرة، صُلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين ، وأبلى بلاءً حسناً، ومضى شهيداً.... أشهد، وأُشهد الله أنّك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابّون عن أحبّائه»

العباس في كلمات المهدي (ع)

أدلى الإمام المصلح العظيم بقيّة الله في الأرض قائم آل محمد بكلمة رائعة في حقّ عمّه العبّاس جاء فيها: «السلام على أبي الفضل العبّاس ابن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي، الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه يزيد بن الرقاد، وحكيم بن الطفيل الطائي.

معرفته بإمام زمانه وانقياده له

عُرف العباس بن علي بوعيه العميق لنظرية الإمامة وطاعته المطلقة وانقياده التام لإمام زمانه، وهناك دلائل ومؤشرات تكشف عن هذه الخصوصية عنده ، منها:

ورد في زيارته

أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَخيكَ فَنِعْمَ الاَخُ الْمُواسي

“

”

- ما جاء في الزيارة المروية عن الإمام الصادق : «.... المطيع لله ولرسوله ولأميرالمؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم

- لمّا جاء شمر بن ذي الجوشن بكتاب الأمان عصر التاسع من المحرم ونادى: «أين بنو أُختنا؟ أين العبّاس وإخوته؟ فأعرضوا عنه، فقال الحسين: «أجيبوه ولو كان فاسقاً».

قالوا: «ما شأنك؟ وما تريد؟».

قال: «يا بني أُختي، أنتم آمنون، لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين ، وألزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد».

فقال له العبّاس : «تبت يداك ولعن ما جئت به من أمانك يا عدو الله! أتامرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة ، وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟! أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟!».

العباس في واقعة كربلاء

السقاية

تحت ضريح العباس عليه السلام

في اليوم السابع من المحرّم حوصر سيّد الشهداء ومن معه، وسُدّ عنهم باب الورود، ونفذ ما عندهم من الماء، فعاد كُلّ منهم يعالج لهب الأوام، وبطبع الحال كانوا بين أنّة وحنّة، وتضوّر، ونشيج، ومتطلّب للماء إلى متحرّ ما يبلّ غلته، وكُلّ ذلك بعين «أبي علي» والغيارى من آله، والأكارم من صحبه، وما عسى أن يجدوا لهم وبينهم وبين الماء رماح مشرعة وبوارق مرهفة، في جمع كثيف يرأسهم عمرو بن الحجاج.

هناك وكَّلَ الحسين لهذه المهمة أخاه العبّاس ، فأمره أن يستقي للحرائر والصبية، وضمّ إليه ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً، وبعث معهم عشرين قربة، وتقدّم أمامهم نافع بن هلال الجملي، فمضوا غير مبالين، ثُمّ صاح نافع بأصحابه: إملأوا قربكم، وشدّ عليهم أصحاب ابن الحجّاج، فكان بعض القوم يملأ القرب وبعض يقاتل، فجاؤوا بالماء وليس في القوم المناوئين من تحدّثه نفسه بالدنوّ منهم، فرقاً من ذلك البطل المغوار.

وقد تكرر ذلك منه يوم العاشر من المحرم حيث كسر الحصار المضروب على نهر العلقمي، واقتحم النهر إلاّ أنّه وفي طريق عودته واجه مقاومة من العدو، وأصيبت القربة وأريق ماؤها.

ممثل الحسين

القربة خلف حرم العباس عليه السلام

روى أرباب المقاتل أن عمر بن سعد نهض لحرب الحسين عشية يوم الخميس لتسع مضين من المحرم ونادى «يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري»، فركب العسكر، وزحف نحو الحسين ، فقال العبّاس : «يا أخي، أتاك القوم». فنهض ، وأمر العبّاس بالرّكوب إليهم، وقال: «قل لهم مالكم وما بدا لكم؟» فأتاهم العبّاس في نحو من عشرين فارساً، فقال لهم: «ما بدا لكم، وما تُريدون ؟!» قالوا: «قد جاء أمر الأمير أن نَعْرض عليكم أن تنزلوا على حُكمه أو نناجزكم».

قال: «فلا تعجلوا حتّى أرجع إلى أبي عبدالله فأعرضَ عليه ما ذَكَرْتُم». فأقبل العبّاس إلى الحسين ، فأخبره بما قال القوم، قال: «إرْجِعْ إليهم، فإن استطعتَ أَنْ تؤخّرهم وتدفعهم عنّا هذه العشيّة لعلّنا نُصلّي لربّنا اللّيلة وندعوه ونستغفره» فمضى العبّاس إلى القوم، وسألهم ذلك. فأمر ابن سعد مُناديه فنادى: «قد أجّلنا حسيناً وأصحابه يومهم وليلتهم

الحفاظ على المخيم

مع أن العباس كان قد أخذ من القوم عهداً بتأجيل المعركة إلى الغد إلاّ أنّه بقي تلك الليلة يحرس الخيام، ويدور في وسطها.[36] وقام زهير بن القين إلى العبّاس فحدّثه بحديث، قال فيه: «إنّ أباك أمير المؤمنين طلب من أخيه عقيل - وكان عارفاً بأنساب العرب وأخبارها - أن يختار له امرأة ولدتها الفحولة من العرب، وذوو الشجاعة منهم، ليتزوّجها؛ فتلد غلاماً فارساً شجاعاً، ينصر الحسين بطفّ كربلاء، وقد ادّخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصّر عن نصرة أخيك وحماية إخوتك».

فغضب العبّاس ، وقال: «يا زهير، تشجّعني هذا اليوم، فواللّه لأرينّك شيئاً ما رأيته».

صاحب اللواء

لمّا أصبح الحسين في يوم عاشوراء، وفرغ من عبادته عبأ أصحابه، وكان معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً، فجعل على ميمنته زهير بن القين، وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر، ودفع اللواء إلى أخيه العباس بن علي ، وثبت مع أهل بيته في القلب.

كسر حلقة الحصار

قال الطبري في معرض حديثه عن وقائع يوم عاشوراء: «فأمّا عمرو بن خالد الصيداوي، وجابر بن الحارث السلماني، وسعد مولى عمرو بن خالد، ومجمّع بن عبد اللّه العائذي، فإنّهم قاتلوا في أوّل القتال، فشدّوا مقدمين بأسيافهم على الناس، فلمّا وغلوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم، وقطعوهم من أصحابهم غير بعيد، فحمل عليهم العبّاس بن عليّ فاستنقذهم».

حفر الآبار

روی القندوزي لما اشتدّ العطش قال الإمام الحسين لأخيه العباس : «اجمع أهل بيتك، واحفروا بئراً» ففعلوا ذلك، فوجدوا فيها صخرة، ثم حفروا أخرى، فوجدوها كذلك، ثم قال له: «امض إلى الفرات، وآتينا الماء»، فقال: «سمعاً وطاعة»، فضّم إليه الرجال، فمنعهم جيش عمر بن سعد، فحمل عليهم العباس ، فقتل رجالاً من الأعداء حتى كشفهم عن المشرعة، ودفعهم عنها.

تقديم أخوته للقتال

لقد كان من نفوذ بصيرة العبّاس أنّه لم تقنعه هاتيك التضحية المشهودة منه، والجهاد البالغ حدّه، حتّى راقه أن يفوز بتجهيز المجاهدين في ذلك المأزق الحرج، والدعوة إلى السعادة الخالدة في رضوان اللّه الأكبر، وأن يحظى بأُجور الصابرين، على ما يَلمّ به من المصاب بفقد الأحبة، فدعا أُخوته من أُمه وأبيه وهم عبد اللّه، وجعفر، وعثمان وقال لهم: «تقدّموا حتّى أراكم قد نصحتم للّه ولرسوله. فكانوا كما شاء ظنّه الحسن بهم، حيث لم يألوا جهداً في الذبّ عن قدس الدين، حتّى قضوا كراماً متلفّعين بدم الشهادة

مبارزة الشجعان

واجه العباس بن علي ثلاثة من فرسان القوم وشجعانهم، هم: مارد بن صُدَيف، الذي حمل على العباس برمحه، فأمسك به، وألقاه من ظهر فرسه، ثم قتله برمحه.

والثاني صفوان بن الأبطح المعروف بمهارته برمي النبال إلاّ أنّ العباس تمكّن منه، ولكنه تركه جريحاً، ولم يجهز عليه.

والثالث عبد الله بن عقبة الغنوي، الذي فرّ مذعوراً عن مبارزته بعد أن كان مصراً عليها.

استشهاده

مقام كف العباس عليه السلام في كربلاء

استشهد العباس يوم العاشر من المحرم سنة 61 هـ في كربلاء واختلفت كلمة الباحثين والمؤرخين في كيفية شهادته ، فذهب الخوارزمي إلى القول: «فبرز العباس إلى الميدان، فحمل على الأعداء مرتجزاً، وبعد أن قتل وأصاب عدداً منهم سقط شهيداً، فجاءه الحسين ، ووقف عليه، وهو يقول: الآن انكسر ظهري، وقلّت حيلتي

فيما قرر كل من ابن نما وابن طاووس شهادته بالصورة التالية: «لما اشتد العطش بالحسين ركب المسناة يريد الفرات والعباس أخوه بين يديه فاعترضه خيل ابن سعد... ثم اقتطعوا العباس عنه، وأحاطوا به من كل جانب حتى قتلوه قدس الله روحه، فبكى الحسين لقتله بكاء شديداً

فيما قررها ابن شهر آشوب بقوله: «وكان العباس السقاء قمر بني هاشم صاحب لواء الحسين وهو أكبر الأخوان، مضى يطلب الماء، فحملوا عليه وحمل عليهم حتى ضعف بدنه، فكمن له حكيم بن طفيل الطائي السنبسي، فضربه على يمينه، فأخذ السيف بشماله».

حمل وهو يرتجز:

|

يا نفس لا تخشي من الكفار |

وأبشري برحمة الجبار |

|

|

مع النبي السيد المختار |

قد قطعوا ببغيهم يساري |

|

|

فأصلهم يا ربّ حر النار |

||

فضربه لعين بعمود من حديد فقتله.[48]

وكان العباس آخر من استشهد مع الحسين ، ولم يستشهد بعده إلاّ صبية من آل أبي طالب لم يبلغوا الحلم، ولم يقدروا على حمل السلاح.[49]

استشهد العباس ، وله من العمر 34 سنة.

في ذکري مولد الامام زين العابدين عليه السلام

الاسم : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

اللقب : زين العابدين أو السجّاد.

الكنية : أبو محمد.

اسم الأم : شاه زنان.

تاريخ الولادة : 5 شعبان سنة 38 للهجرة.

تاريخ الاستشهاد : 25 محرم سنة 95 للهجرة.

العمر : 57 سنة.

مدة الإمامة : 10 أعوام.

محل الدفن : المدينة المنوّرة – البقيع

الميلاد:

فتح المسلمون بلاد فارس (أي إيران) في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب وجاء الجيش الإسلامي بالسبايا إلى المدينة المنوّرة وكان فيها ابنة ملك فارس "كسرى يزدجرد".

اجتمع المسلمون في المسجد وأراد الخليفة بيعها فأشار الإمام علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك لأن بنات الملوك لا يبعنَ ولو كنّ كفّارا وقال إعرض عليها أن تختار أحدا لنفسها لتتزوّجه فمن اختارته فزوّجه واحسب ذلك من عطائه.

واختارت ابنة الملك سيّدنا الحسين عليه السلام.

فأوصاه أبوه أمير المؤمنين عليه السلام بالإحسان إليها وقال له:

"يا أبا عبد الله لتلدنّ لك خير أهل الأرض"

فأنجبت له زين العابدين عليه السلام.

كان أبوه الحسين عليه السلام يسمّيه ابن الخيرتين فخيرته من العرب قريش ومن قريش بني هاشم ومن العجم أهل فارس.

أخلاقه و صفاته:

وصف الفرزدق الشاعر الإمام زين العابدين عليه السلام بأنه أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة.

و كان بين عينيه أثر السجود ولذا لقّب بالسجّاد.

وقال عنه ابنه محمّد الباقر عليه السلام:

"كان أبي علي بن الحسين عليه السلام إذا انقضى الشتاء يتصدق بكسوته على الفقراء وإذا انقضى الصيف يتصدّق بها أيضا "

كان يلبس أفخر الثياب وإذا وقف للصلاة اغتسل و تطيّب.

اشتهر الإمام زين العابدين بكثرة دعائه و بكائه.

يقول طاووس اليماني وكان رجلا من أصحابه: رأيت رجلا يصلّي في المسجد الحرام تحت الميزاب يدعو ويبكي في دعائه فجئته حين فرغ من صلاته فإذا هو زين العابدين عليّ بن الحسين عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله تبكي وأنت ابن رسول الله فقال:

" أما أني ابن رسول الله فلا يأمنّني من عذاب الله وقد قال الله:

"فلا أنساب بينهم يومئذ"

لقد خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيّا وخلق النار لمن عصاه وأساء ولو كان سيّدا قرشيّا".

حجّ إلى بيت الله تعالى ماشيّا عشرين مرة و كان يوصي أصحابه بأداء الأمانة ويقول:

"فوالذي بعث محمّد بالحق لو أن قاتل الحسين عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديّته إليه".

كان الإمام يخرج في منتصف الليل ويحمل معه الأموال والطعام ويجوب المدينة فيوزّع على فقرائها ما يحمله وهم لا يعرفونه.

وكان يعول أكثر من مائة أسرة.

وعندما استشهد افتقدوا ذلك الرجل فعرفوا أنّه الإمام عليه السلام.

كربلاء:

رافق زين العابدين أباه الحسين عليه السلام في رحلته من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى كربلاء حيث وقعت المذبحة وكان وقتها مريضا وقد أنهكته العلة.

وبالرغم من ذلك فقد نهض من فراشه ليشترك في القتال بعد أن رأى والده وحيدا.

ولكن الحسين عليه السلام قال لأخته زينب:

"احبسيه لئلا ينقطع نسل آل محمد"

وكان مرضه في تلك الأيام لطفا من الله ليبقى ويفضح جرائم يزيد.

الأَسْـر:

هجم جنود ابن زياد على الخيام بعد أن قتلوا سيّدنا الحسين عليه السلام وأرادوا أن يقتلوا زين العابدين عليه السلام وكان عمره حينذاك 23 سنة.

ولكن عمّته زينب اعترضتهم بشجاعة وقالت:

"إذا أردتم قتله فاقتلوني قبله"

فقيّدوا يديه وأُخذ مع بقيّة الأسرى إلى الكوفة.

كان موقف زينب وزين العابدين عليه السلام وبقيّة الأسرى شجاعا للغاية وكانوا ينددون بجرائم يزيد وعبيد الله بن زياد ومواقف أهل الكوفة المخزية.

وعندما وصل موكب الأسرى الكوفة و تجمّع أهلها حولهم كان زين العابدين عليه السلام مقيّدا بالسلاسل والدماء تجري من رقبته فأشار على الناس بالسكوت ثمّ خطب قائلا:

"أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله أنا ابن المذبوح بشطّ الفرات أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخراً.

أيها الناس ناشدتكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه فتبّاً لكم لما قدّمتم لأنفسكم. بأيّة عين تنظرون إلى رسول الله؟ إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي".

في قصر الإمارة:

أمر عبيد الله بن زياد بإحضار الأسرى وكان يتوقّع أن يرى آثار الذلة على وجوههم.

وفوجئ بنظرات كلها استصغار واحتقار رغم منظر الجلاّدين حولهم التفت ابن زياد إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وقال: ما اسمك؟

أجاب الإمام: "أنا عليّ بن الحسين".

فقال ابن زياد بخبث: أولم يقتل الله عليّا؟

قال الإمام بثبات:

"كان لي أخ أكبر منّي يسمّى عليّا قتله الناس"

قال ابن زياد بغضب: بل الله قتله.

قال الإمام بدون اكتراث: "الله يتوفّى الأنفس حين موتها وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن الله".

فاسشتاط ابن زياد غضبا وأمر بقتل الإمام.

وهنا تدخّلت عمّته زينب وقالت: "حسبك يابن زياد من دمائنا ما سفكت وهل أبقيت أحدا؟ فان أردت قتله فاقتلني معه".

وقال السجّاد بشجاعة: "أما علمت بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ".

فتراجع ابن زياد وأصدر أمره بترحيل الأسرى إلى الشام.

إلى الشـام:

وصل الأسرى إلى الشام في حال يرثى لها وكان زين العابدين عليه السلام مازال مقيّدا بالسلاسل.

كان يزيد بن معاوية قد أمر بتزيين مدينة دمشق وإظهار الفرح احتفالا بقتل الحسين عليه السلام وكان أهل الشام قد خدعهم معاوية ورسم لهم صورة مشوّهة عن أولاد علي عليه السلام .

وعندما وصل الأسرى دمشق تقدّم شيخ إلى الإمام زين العابدين وقال له : الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم.

أدرك الإمام أن هذا الرجل يجهل الحقيقة فقال له بهدوء:

"يا شيخ أقرأت القرآن؟"

قال الشيخ: بلى.

قال الإمام: "أقرأت قوله تعالى:

"قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"

وقوله تعالى:

"وآت ذا القربى حقّه"

وقوله تعالى:

"واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن

لله خمسه وللرسول ولذي القربى".

فقال الشيخ: نعم قرأت ذلك.

فقال الإمام: "نحن والله القربى في هذه الآيات".

ثم قال الإمام: "أقرأت قوله تعالى:

"إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس

أهل البيت ويطهّركم تطهيرا".

قال الشيخ: نعم.

فقال الإمام: "نحن أهل البيت يا شيخ".

قال الشيخ مدهوشاً : بالله عليك أنتم أهل البيت.

فقال الإمام: "نعم وحق جدّنا رسول الله نحن هم من غير شك".

هنا ألقى الشيخ بنفسه على الإمام يقبّله وهو يقول: أبرأ إلى الله ممّن قتلكم.

وعندما وصل الخبر إلى يزيد أمر بإعدام الشيخ.

الإمام و يزيد:

أمر يزيد بإدخال الأسرى مربوطين بالحبال وكان منظرهم مؤلما.

قال زين العابدين عليه السلام:

"ما ظنّك يا يزيد برسول الله وأنا على مثل هذه الحالة".

فبكى الحاضرون.

وصعد أحد الجلاوزة على المنبر بأمر يزيد وراح يسبّ عليا والحسن والحسين عليهم السلام ويثني على معاوية ويزيد.

فالتفت الإمام وخاطبه غاضبا:

"ويلك أيها المتكلّم لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوّأ مقعدك من النار".

ثم التفت إلى يزيد وقال:

"أتسمح لي أن أصعد هذه الأعواد وأتكلّم بكلمات فيها لله رضا و لهؤلاء الجلوس أجرا وثواب؟".

رفض يزيد وقال: إذا صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان.

وبعد إلحاح الناس وافق يزيد.

فصعد الإمام المنبر وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال:

"أيها الناس أعطينا ستا و فضّلنا بسبع : أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤمنين وفضّلنا بأن منّا النبيّ المختار ومنّا الصدّيق ومنّا الطيّار ومنّا أسد الله وأسد رسوله ومنّا سيّدة النساء ومنّا سبطا هذه الأمة .

أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى أنا ابن من دنى فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى".

وراح الإمام يستعرض نسبه الطاهر حتى وصل إلى وصف تفاصيل مذبحة كربلاء.

وفوجئ الناس بحقيقة ما يجري و ضجّ الناس بالبكاء.

خاف يزيد أن تنقلب الأمور عليه فأشار إلى المؤذّن ليرفع الأذان ويقطع خطاب الإمام.

هتف المؤذّن: "أشهد أن لا اله إلا الله".

فقال الإمام بخشوع: "شهد بها لحمي ودمي".

وعندما قال المؤذّن: "أشهد أن محمد رسول الله".

التفت الإمام إلى يزيد وخاطبه قائلا:

"محمد هذا جدّي أم جدّك؟ فان زعمت أنه جدّك فقد كذبت وإن قلت أنه جدّي فلم قتلت ذرّيته؟".

وقد أثار الخطاب ثم الحوار الذي دار بين الإمام ويزيد رد فعل في أوساط الناس وغادر بعضهم المسجد احتجاجا على سياسة يزيد.

خاف يزيد انقلاب الأوضاع في الشام فأمر بإعادة الأسرى إلى المدينة المنوّرة.

ندم المسلمون على موقفهم من الإمام الحسين عندما رأوا ظلم يزيد الذي ظلّ مستمرا في فساده.

وأغارت جيوشه على المدينة المنوّرة وأباحها جنوده ثلاث أيام يقتلون وينهبون وينتهكون الأعراض كما حاصرت قوّاته مكة وقصفت الكعبة بالمنجنيق وأشعلت فيها النار.

وانتقم الله من يزيد وجنوده يمطرون الكعبة بقذائف المنجنيق.

وتصدّى للخلافة بعد يزيد ابنه معاوية الذي تنازل عن الخلافة معترفا بظلم أبيه و جدّه الذي اغتصب الحق من أهله فأعلن مروان نفسه خليفة و بايعه أهل الشام.

فيما أعلن عبد الله بن الزبير خلافه في الحجاز وظلّ معتصما بالكعبة.

وفي سنة 73 للهجرة زحف عبد الملك بن مروان بجيش جرّار وحاصر مكة مرة أخرى وقصف الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير.

اتبع عبد الملك سياسة البطش بكل من يعارضه وسلّط على البصرة والكوفة واحدا من أكثر الحكّام دمويّة وسفكا للدماء وهو الحجّاج بن يوسف الثقفي فنفّذ المذابح بحقّ الأبرياء وملأ السجون بالرجال والنساء وكان عبد الملك يراقب الإمام زين العابدين مراقبة دقيقة و كان الجواسيس يتابعون كل حركاته وسكناته.

ومع كل ذلك أمر بإلقاء القبض عليه وإرساله إلى الشام ثم أطلق سراحه فيما بعد.

الإمام و هشام:

توفي عبد الملك بعد أن وطّد الحكم لخلفه هشام وقد حجّ هشام هذا وطاف حول البيت وحاول استلام الحجر الأسود فأخفق من شدّة الزحام فجلس ينتظر ووقف حوله أهل الشام وفي هذه الأثناء أقبل الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يفوح طيبا فطاف بالبيت فلمّا وصل إلى الحجر الأسود انفرج له الناس ووقفوا له إجلالا و تعظيما حتى إذا استلم الحجر الأسود وقبّله وانصرف عاد الناس إلى طوافهم.

كان أهل الشام لا يعرفون الإمام وعندما رأوا ذلك المشهد تساءلوا عن هويّة ذلك الرجل فتظاهر هشام بأنه لا يعرفه وقال باستياء: لا أعرفه.

وكان الفرزدق الشاعر حاضرا فارتجل قصيدة تعدّ من روائع الأدب العربي إذ قال جوابا على سؤال الشامي من هذا:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

والبيت يعرفه والحل والحرم

هذا ابن خير عباد الله كلّهم

هذا التقي النقي الطاهر العلم

هذا ابن فاطمة أن كنت جاهله

بجـده أنبـياء الله قد ختـم

وقد انزعج هشام لموقف الفرزدق فأمر بإلقائه في السجن ولكنه أطلق سراحه خوفا من لسانه.

وقد أرسل الإمام هديّة إلى الفرزدق تثمينا لموقفه وقد قبلها الفرزدق تبرّكا بها.

الصحيفة السجّاديّة:

تبدو الصحيفة السجّاديّة كتابا صغيرا يتضمّن مجموعة من الأدعية ولكنها في الحقيقة مدرسة كبرى تعلّم الإنسان الخلق الكريم و الأدب الرفيع إضافة إلى المسائل الفلسفيّة والعلميّة و الرياضيّة وحتى السياسة،

وهذه نماذج من أدعيته عليه السلام:

"اللهم اني أعوذ بك من الكسل والجبن والبخل والغفلة والقسوة والذلّة".

"سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار. سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر. سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور. سبحانك عجبا من عرفك كيف لا يخافك".

وللإمام أدعية خاصة بالأيام ولكل أسبوع دعاء وخمس عشرة مناجاة تنساب كلماتها رقة وعذوبة وتدل على أدب رفيع ونفس خاشعة لله سبحانه.

رسالة الحقوق:

للإمام السجّاد رسالة تدعى رسالة الحقوق وهي تشمل على خمسين مادة توضّح ما يجب على الإنسان من حقوق تجاه ربه وتجاه نفسه وتجاه جيرانه وأصدقائه يقول فيها عن حق المعلّم من حقه عليك التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع ولا ترفع في وجهه صوتك وتستر عيوبه وتظهر مناقبه،

وفي حق الأم يقول:

"فحق أمك أن تعلم أنها حملتك و أطعمتك من ثمرة قلبها فرضيت أن تشبع و تجوع وتكسوك و تعرى و ترويك و تظمأ وتلذّذك النوم بأرقها".

وفي حقوق الجيران يقول:

"ومن الجار عليك حفظه غائبا و كرامته شاهدا ولا تحسده عند نعمة وأن تقيل عثرته وتغفر زلّته".

شهادته:

في 25 محرم سنة 95 للهجرة استشهد الإمام السجّاد بعد أن دسّ له هشام بن عبد الملك السم في طعامه وتوفّى وله من العمر 57 سنة ودفن في البقيع إلى جانب قبر عمّه الحسن بن علي عليهما السلام.

من كلماته المضيئة:

قال لابنه الباقر عليهما السلام:

"يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم في الطريق.. إياك ومصاحبة الكذّاب فإنه بمنزلة السراب يقرّب لك البعيد ويبعد لك القريب وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه يبيعك بأكلة وما دونها وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك فيما أنت أحوج ما تكون إليه وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضّرك وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله"

"يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّل إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره".

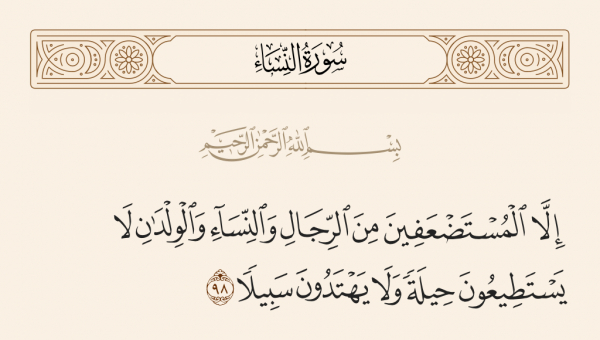

كيف هو حساب المستضعفين يوم القيامة؟

آيات قرآنية:

1 ـ ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورً﴾([1]).

تشير الآية إلى استثناء المستضعفين، الذين يمكن أن يشملهم العفو الإلهي من العقاب.. وهم الذين جهلوا الحق، ولم يعادوا أهله، وعجزوا عن أي حيلة لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

2 ـ ﴿وَآَخَـرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْـرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُـوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾([2]).

الآية تشمل المستضعفين الذين هم بين المحسنين والمسيئين، ممن لم يعرفوا الإمام المفترض الطاعة، ولم يكونوا معاندين ولم يظهروا العداوة، وأولئك موكول أمرهم إلى الله سبحانه، فهو العليم بأحوالهم.

روايات معتـبرة ســـنداً:

1 ـ روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابه، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، وعَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ «عليه السلام»: ...فَمَا حَالُ الْمُوَحِّدِينَ الْمُقِرِّينَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ «صلى الله عليه وآله» مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُذْنِبِينَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَلَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ ولَا يَعْرِفُونَ وَلَايَتَكُمْ؟

فَقَالَ «عليه السلام»: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَإِنَّهُمْ فِي حُفْرَتِهِمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ ولَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ عَدَاوَةٌ، فَإِنَّهُ يُخَدُّ لَهُ خَدٌّ إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ فِي الْمَغْرِبِ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الرَّوْحُ فِي حُفْرَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى اللهَ، فَيُحَاسِبُهُ بِحَسَنَاتِهِ وسَيِّئَاتِهِ، فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وإِمَّا إِلَى النَّارِ، فَهَؤُلَاءِ مَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللهِ، قَالَ: وكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللهُ بِالْمُسْتَضْعَفِينَ والْبُلْهِ وَالْأَطْفَالِ، وَأَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ([3]).

2 ـ روى الشيخ الكليني، عَنْ عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ «عليه السلام» قَالَ:

الْمُسْتَضْعَفُونَ الَّذِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، قَالَ: لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً إِلَى الْإِيمَانِ، ولَا يَكْفُرُونَ: الصِّبْيَانُ، وأَشْبَاهُ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء([4]).

3 ـ روى الشيخ الكليني عن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ «عليه السلام» قَالَ: مَنْ عَرَفَ اخْتِلَافَ النَّاسِ فَلَيْسَ بِمُسْتَضْعَفٍ([5]).

4 ـ روى الشيخ الكليني عن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ «عليه السلام»: إِنِّي رُبَّمَا ذَكَرْتُ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، فَأَقُولُ: نَحْنُ وَهُمْ فِي مَنَازِلِ الْجَنَّةِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ «عليه السلام»: لَا يَفْعَلُ اللهُ ذَلِكَ بِكُمْ أَبَداً([6]).

5 ـ روى الشيخ الكليني عن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا «عليهما السلام» قَالَ:

الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ، والَّذِي لَا يَعْرِفُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ «صلى الله عليه وآله»، والدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، تَقُولُ: رَبَّنَا اغْفِرْ ﴿لِلَّذِينَ تابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ([7]).

6 ـ روى الشيخ الكليني عن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَا وحُمْرَانُ، أَوْ أَنَا وبُكَيْرٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ «عليه السلام» قَالَ: قُلْتُ لَه: إِنَّا نَمُدُّ الْمِطْمَارَ([8]).

قَالَ: ومَا الْمِطْمَارُ؟

قُلْتُ: التُّرُّ، فَمَنْ وَافَقَنَا مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ غَيْرِه تَوَلَّيْنَاه، ومَنْ خَالَفَنَا مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ غَيْرِه بَرِئْنَا مِنْه.

فَقَالَ لِي: يَا زُرَارَةُ، قَوْلُ الله أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ، فَأَيْنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولا يَهْتَدُونَ سَبِيل﴾؟

أَيْنَ الْمُرْجَوْنَ لأَمْرِ الله؟([9]).

أَيْنَ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً؟

أَيْنَ أَصْحَابُ الأَعْرَافِ؟

أَيْنَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ؟([10]).

7 ـ روى الشيخ الكليني عن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله «عليه السلام»: النَّاسُ عَلَى سِتِّ فِرَقٍ، يَؤُولُونَ كُلُّهُمْ إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ: الإِيمَانِ، والْكُفْرِ، والضَّلَالِ.

وهُمْ أَهْلُ الْوَعْدَيْنِ: الَّذِينَ وَعَدَهُمُ الله الْجَنَّةَ والنَّارَ. الْمُؤْمِنُونَ والْكَافِرُونَ.

والْمُسْتَضْعَفُونَ والْمُرْجَوْنَ لأَمْرِ الله، إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ.

والْمُعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ، خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً، وأَهْلُ الأَعْرَافِ([11]).

8 ـ روى الشيخ الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن موسى بن بكر، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر «عليه السلام» قال:

سألته عن المستضعفين، فقال: البلهاء في خدرها، والخادم تقول لها: صلي، فتصلي لا تدري إلا ما قلت لها، والجليب([12]) الذي لا يدري إلا ما قلت له، والكبير الفاني، والصبي الصغير. هؤلاء المستضعفون.

وأما رجل شديد العنق، جدل خصم، يتولى الشرى والبيع، لا تستطيع أن تغبنه في شيء، تقول: هذا مستضعف؟ لا ولا كرامة!( [13]).

9 ـ روى الشيخ الصدوق بالأسانيد الثلاثة[14] (معتبرة الإسناد) عن الرضا «عليه السلام» عن آبائه قال:

قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي، وعلى من قاتلهم، وعلى المعين عليهم، وعلى من سبّهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم([15]).

10 ـ روى الشيخ الصدوق عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي والوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله «عليه السلام» في قوله عز وجل: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلً﴾.

فقال: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون، ولا يهتدون سبيل أهل الحق فيدخلون فيه، وهؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة، وباجتناب المحارم التي نهى الله عز وجل عنها، ولا ينالون منازل الأبرار([16]).

هذه عقيدتنا في المستضعف وغير العارف بالولاية:

المستضعف الذي لم تبلغه الحجّة أولم يفهمها ولم ينكرها عناداً، يمكن أن يشمله العفو الإلهي ويدخل الجنّة، دون أن يكون في درجات ومنازل أهل الإيمان والولاية.

ومن أقرّ بالشهادتين ولم يعرف الإمام المفترض الطاعة، ولم يكن له مبغضاً، ولا معادياً أو معانداً، يحاسب يوم القيامة بحسناته وسيئاته، وهو من الموقوفين لأمر الله، وترجى له رحمته تعالى، وتعرض عليه الولاية ترحماً.

وأمّا من عرف الإختلاف بين النّاس، في الأمور الإعتقادية والدينية ومنها الولاية لأهل بيت النّبي «صلّى الله عليه وآله»، وجب عليه البحث عن الحق، والركون إلى الحجّة والدليل ولا يكون مستضعفاً.

وليس كل من لم يعرف الولاية ناصبياً، وإنما الذي استشعر وأظهر العداوة والبغضاء لأهل البيت «عليهم السلام» المفترضي الطاعة، وهو يستحق النّار.

وترجى رحمة الله لمن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان، وكذا العاجز الذي ليس له قدرة مادية أو بدنية على ترك دار الكفر، ولا يهتدي سبيلا .

عقائد شيعة أهل البيت (عليهم السلام) في الأدلة المعتبرة، سماحة الشيخ نبيل قاووق – بتصرّف يسير

([1]) الآيتان 98 و 99 من سورة النساء.

([2]) الآية 106 من سورة التوبة.

([3]) الكافي، ج3 ص246. وتفسير البرهان، السيد البحراني، ج3 ص724.

([4]) الكافي، ج4 ص404. وتفسير البرهان، السيد البحراني، ج2 ص156.

([5]) الكافي، ج2 ص406.

([6]) الكافي، ج2 ص406. وتفسير البرهان، السيد البحراني، ج2 ص157.

([7]) الكافي، ج3 ص187، باب الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف.

([8]) خيط للبناء يقدر به.

([9]) المرجون لأمر الله: المؤخر حكمهم إلى يوم القيامة.

([10]) الكافي، ج2 ص382 و 283، ومرآة العقول، ج11 ص107.

([11]) الكافي، ج2 ص382، ومرآة العقول، ج11 ص105.

([12]) الجليب: الخادم يجلب ويساق من بلد الى آخر.

([13]) معاني الأخبار للصدوق، ص203، بحار الأنوار، ج69 ص161.

([14]) الأسانيد الثلاثة للشيخ الصدوق عن الرضا «عليه السلام»:

1 ـ أبو الحسن محمد بن علي عن أبي بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد عن أبيه ..

2 ـ أبو منصور بن إبراهيم عن أبي اسحاق إبراهيم بن هارون عن جعفر بن محمد عن أحمد بن عبد الله الهروي ..

3 ـ أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني عن علي بن محمد بن مهروية عن داوود بن سليمان الفراء ..

([15]) عيون أخبار الرضا، ج2 ص37، وبحار الأنوار، ج7 ص260.

([16]) معاني الأخبار للصدوق، ص201، وبحار الأنوار، ج69 ص160، والبرهان في تفسير القرآن، للبحراني، ج2 ص157

كيف تقاوم صدمات الحياة؟

أسرة البلاغ

(قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (التوبة/ 51).

(وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الأعراف/ 168).

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (البقرة/ 155ـ157).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة/ 153).

ويتحدث القرآن عن قضية سلوكية ونفسية خطيرة في حياة الإنسان، وهي مشكلة الصدمات والحوادث والمصائب التي تصيب الإنسان.

إنّ القرآن يثقِّف الإنسان ويهيئه نفسياً لمواجهة الأزمات والصدمات، وليفهم انّ الحياة مسرح لأحداث شتى.. يصورها القرآن بقوله: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا) (النحل/ 43-44).

فليست الحياة كلها رخاء ومسرات وأفراحاً.. ففيها المفجع والمبكي.. وفيها الحزن والألم.. وفيها النجاح والفشل، وفيها الربح والخسارة، وانّ الكثير من هذه المصائب والحوادث المؤلمة سببها الإنسان نفسه.. اّن في الحياة مكاسب يحققها الإنسان وفيها خسائر فادحة تعصف بحياته.. الإنسان في حياته الاجتماعية: سواء الاقتصادية أو السياسية أو الدراسية أو الصحية أو الأسرية، أو في حركته اليومية وتنقله من مكان إلى آخر.

يواجه تلك المشاكل والحوادث المروع، وكثيراً ما يكون غير مهيئ نفسياً لمواجهة هذه المصيبة أو تلك الحوادث، كفقد الأهل والأحبة، أو الخسارة الفادحة في المال التي يصاب بها العاملون في حقل المال والتجارة، فيخسر رجل المال والتاجر ما يملكه من مال وثروة، بل ويعلن إفلاسه وانتهاء اعتباره المالي، ومثله في الصدمة والأزمة.. السياسي الذي يفشل في حياته السياسية فيصاب بانتكاسة نفسية أو أدبية تهز كيانه وتضعف شخصيته، وتعصف بوجوده.. كسياسي أو كقائد..

القرآن يتحدث في بعض آياته عما يصيب الإنسان من مصائب ومحن وابتلاء يقلق لياليه، وينغص حياته، ويجلب له الألم والعذاب النفسي.. انّه يتحمل مسؤولية معاناته ومحنته..

القرآن يذكره بذلك فيخاطبه بقوله: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) (الشورى/ 30).

إنّ الإنسان بخطئه وجهله ونوازع الشر والهلع والشره في نفسه، هو الذي يجلب عليها المصائب التي تصيبه في نفسه وماله واعتباره ووضعه الاجتماعي، بسوء فعله وتقديره ومجازفاته.. والقرآن يوضح للإنسان انّ الله سبحانه (يعفو عن كثير).. انه يعفو فلا يعاقب ولا يصيب الناس بكلِّ ما يصدر عنهم.. بل يدفع عنهم ويعفو ويتجاوز.. وذلك من واسع فضله على الإنسان ولطفه به مما يستوجب الشكر والثناء الجميل على الله سبحانه.. والقرآن يذكّر بذلك في قوله الكريم: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ) (النحل/ 61).

ترى الإنسان لاهياً مستغرقاً في ملذات الدنيا وشهواتها، ونشوة النصر، وزهو الحياة وغرورها، فيفاجأ بمصيبة ومأساة لم يكن يتوقعها فتصيبة الصدمة.. ويتلاشا غروره وكبرياءه وافتخاره.. انّ الإنسان معرض للمصائب والمحن والابتلاء وتلك الصورة واضحة في قوله تعالى.. (فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (التوبة/ 82).

إنّ عمق المبكيات يفوق في آثرها وفاعليتها المضحك والمسر في الحياة..

وانّ من قوانين العدل الإلهي أن يختبر الإنسان ويمتحن، ويجب أن يعاقب بظلمه وجريمته وغروره، فتفاجئه المصيبة والعقوبة، وتحل به الصدمة.. وقد تكون المصيبة درساً وموعظةً له ولغيره.. وقد لا تنفعه الدروس والعبر.. انّ من يظن بنفسه خيراً.. فهو معرض للابتلاء والمصائب لتكشف له حقيقته، أيصبر أم يجزع وينهار، فتأخذ الصدمة كلّ قواه وإرادته.. ويرتد منتكساً في إيمانه وكياسته.. ويعرف المؤمنون الصادقون عاقبة هذه المصائب والصدمات فيدعون: (رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة/ 286).

إنّ القرآن يثقف المؤمنين به، ويبعث بخطاب الوعي والتحذير لكلِّ إنسان على هذه الأرض.. يثقّفهم بأنّ العالم، بما فيه من مخلوقات وكائنات إنسانية وملائكية وحيوانية وطبيعية.. إلخ.. يسير وفق مشيئة وإرادة إلهية.. ولا شيء في هذا الوجود يسير بشكل من الفوضى أو بتلقائية عشوائية.. إنّ القضاء والقدر الإلهي ينظمان مسيرة الإنسان وعلاقته بعالم الطبيعة.. فكلّ شيء في عالم الإنسان، سواء في إطار كيانه الذاتي، أو ما يتعلق به في عالم الأرض أو المجتمع.. يسير وفق علم وإرادة إلهية سابقة على حدوث الفعل.. وانّ الله قد قدَّر ما يحدث للإنسان ويقع عليه.. إما بسبب فعله الذي يسلك سبباً وموجباً لوقوع الحوادث والمصائب عليه والتي صورها القرآن بقوله: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ..) (الشورى/30).. أو بما تقتضيه الحكمة الإلهية في تسيير عوالم الإنسان والطبيعة من الزلازل والأمطار والجفاف والفياضانات والقحط والأزمات الطبيعية والأمراض.. إلخ.. والتي تنعكس آثارها ونتائجها مصائب وكوارث على الإنسان بوضعه الفردي أو الجماعي.

إنّ القرآن يكشف للإنسان انّ كلَّ ما يحدث هو مدون في كتاب، مقرر في عالم القضاء والقدر.. وعلى الإنسان أن يفهم انّ الحوادث تجري عليه سواء أحزن وجزع، أم صبر.. والقرآن يقول للإنسان ليكن واضحاً لديك انّ كلّ ذلك الذي يجري عليك يجب أن يجري.. فلا تحزن لشيء فاتك من مكاسب الدنيا، فلو كان المقرر في الكتاب غير ذلك لما حدث الذي حدث.. ولا تفرح بما أتاك من مكاسب الدنيا فانّه معرض للزوال والفناء.. وقد ينقلب إلى كارثة.. نقرأ ذلك في قوله تعالى: (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (التوبة/ 82).

(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (الحديد/ 22-23).

ولكي نواجه صدمات الحياة فلا ينهار هذا ويصاب بالشلل، وذاك بالسكتة القلبية، وثالث بأمراض عصبية ونفسية.. ورابع باللجوء إلى الانتقام من الآخرين والحقد عليهم أو إلى الإنطواء والعزلة.. علينا أن نسترشد بهدي القرآن.. وهو يرشدنـا لما يأتي:

1) تعميق روح الإيمان بالقضاء والقدر.. وانّه عدل إلهي وحكمة ربانية.. كثيراً ما تخفي علينا المصلحة فيها.. (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) (البقرة/ 216).

2) انما يجري علينا هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ ولابد وأن يجري.. وأن نتهيأ نفسياً وعاطفياً وفكرياً لاحتمالات الحياة واستقبال المصائب والألام والخسائر كي لا نفاجأ.. (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (التوبة/51).

3) أن لا نستغرق في التفاؤل.. وأن لا يستولي علينا الفرح والاختيال ونشوة النصر والمكاسب.. إذا ما تحقق لنا ذلك.. كي لا تصيبنا الصدمة عند المصيبة.. وأن نقرر أنفسنا بأنّ كلَّ آت هو ذاهب، والحياة بأسرها مصيرها الانتهاء.. وخير القول والمعتقد هنا هو القول الحق: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (البقرة/ 156).

4) من الخطأ أن نفاجئ الإنسان بالحدث المؤلم إذا علمناه قبله.. كأن يفقد عزيزاً أو يثبت طبياً انه مصاب بمرض خبيث عضال.. إلخ بل يجب أن نوصل إليه المعلومة بشكل مخفف وعلى دفعات.. وبعبارة أخرى يجب أن نهيئه نفسياً لتحمل الصدمة.

5) الصبر عند المصيبة.. واللجوء إلى الله سبحانه واحتساب الأمر عنده.. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة/ 153).

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (البقرة/ 155-157).