تقي زاده

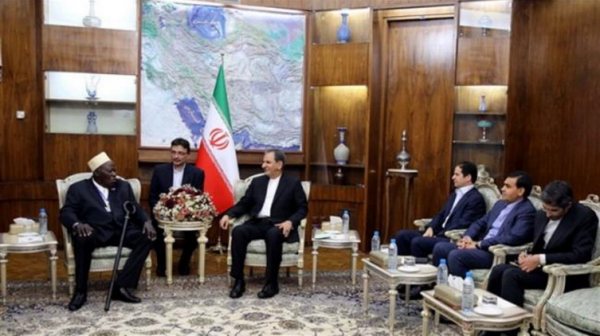

Terrorisme : l’Iran et l’Ouganda renforcent leur coopération bilatérale

Le premier vice-président iranien a salué le vote négatif de l’Ouganda à la résolution politique anti-iranienne en matière de droits de l’homme, sans manquer de souligner la coopération régionale et internationale entre les deux pays pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

Lors d’une rencontre, ce samedi 5 août, avec le vice-Premier ministre ougandais Moses Ali, qui se trouve à Téhéran pour assister à la cérémonie d’investiture du président Rohani, le premier vice-président iranien Eshaq Jahanguiri a déclaré qu’il existait de nombreux terrains de coopération entre les deux pays, tant dans les domaines économique et politique que culturel, tout en espérant l’exploitation a maxima des capacités existantes par les autorités iraniennes et ougandaises.

« De nombreux pays musulmans souffrent de la violence et de conflits internes dus au terrorisme et à l’extrémisme », a-t-il déploré avant de réclamer une coopération régionale et internationale entre l’Iran et l’Ouganda sur divers plans pour faire face à ce fléau.

« Les pays islamiques peuvent renforcer leur coopération afin de combattre l’extrémisme et le terrorisme », a-t-il indiqué.

Rappelant ensuite les acquis iraniens dans les domaines scientifiques et industriels, M. Jahanguiri a dit que son pays était disposé à mettre ses expériences à la disposition de pays amis tels que l’Ouganda.

En allusion à sa présence à la cérémonie d’investiture du président iranien, le vice-Premier ministre ougandais Moses Ali a souligné :

« L’Iran est un pays ami de l’Ouganda qui a toujours soutenu les positions indépendantes de l’Iran devant toutes les instances internationales dont les Nations unies et l’Union africaine », a-t-il ajouté.

Il a affirmé que l’Iran et l’Ouganda partageaient les mêmes avis concernant la lutte contre le terrorisme et qu’ils pouvaient élargir leurs coopérations bilatérales en la matière.

Il a loué les progrès iraniens dans le domaine industriel, notamment l’industrie alimentaire, l’industrie pétrolière et gazière ainsi que celle de l’élevage, sans manquer d’espérer que son pays pourra se servir des expériences iraniennes.

Conflit au Mali : le rôle de la France dénoncé

Au Mali, l’opération française Barkhane est de plus en plus décriée. Jeudi, une manifestation a eu lieu devant l’ambassade française à Bamako pour dénoncer le rôle de la France dans le conflit qui oppose le gouvernement central aux groupes extrémistes dans le nord du pays. Les manifestants voulaient aussi alerter l’opinion internationale sur la situation sécuritaire dans cette région.

Selon La Tribune, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la représentation diplomatique française suite à l’appel de plusieurs associations de la société civile malienne.

« Non au silence coupable de la France » ou encore « nous avons enfin compris : la France et Barkhane on en a marre ! » figuraient parmi les slogans scandés lors de cette manifestation.

Pour les organisateurs, le but de ce rassemblement est de dénoncer « la partialité de la France dans le conflit qui oppose depuis des années le gouvernement malien et les groupes extrémistes ».

« Le moment est venu pour la France de clarifier sa position. Paris est et restera le premier partenaire du Mali. Mais la France doit contribuer à la stabilité du Nord, une région par qui la sécurité du Sahel passe », a pointé Mamady Dramé du mouvement Waati Serra (On a tout compris) à la presse locale.

Lors de ce rassemblement, les manifestants ont également réclamé plus d’implication de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma).

« La force française Barkhane et la Minusma observent de façon passive les exactions contre les populations civiles qu’elles disent sécuriser », a regretté Adama Ben Diarra, le porte-parole d’un autre mouvement ayant pris part à la manifestation.

D’après La Tribune, la manifestation est intervenue quelques jours après des affrontements entre deux principaux groupes armés à Ménaka, située dans le nord-est du pays. Des affrontements qui se sont soldés par une défaite du Gatia, une milice d’autodéfense pro-Bamako, face aux éléments de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) qui regroupe plusieurs mouvements rebelles touaregs.

Globalement, la situation au Mali reste préoccupante à tous les niveaux. Fin juillet, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reconnu des difficultés dans l’application de l’accord de paix d’Alger.

« La situation au Mali demeure compliquée et complexe, vu l’impact des conditions sécuritaires en Libye, les menaces terroristes du groupe Boko Haram au Niger, auxquels vient s’ajouter l’activité des réseaux du crime organisé et du terrorisme dans la région », a-t-il notamment déclaré.

Avec TSA Algérie

Iran : rencontre entre Rohani et Mogherini

Pour Rohani, la participation de Mogherini à la cérémonie d’investiture témoigne de la ferme volonté de l’Iran et de l’UE de développer leurs relations dans tous les domaines.

« L’Iran est toujours attaché au Plan global d’action conjoint et tant que les autres parties continueront d’en faire de même, Téhéran continuera à l’être », a affirmé le président de la République islamique d’Iran.

« Durant ces 4 dernières années, les relations entre les deux parties ont connu une embellie significative ; cependant elles n’ont pas encore atteint le niveau escompté et prévu dans le Plan global d’action conjoint. Il faut donc donner un essor à ces relations », a-t-il ajouté.

« Le manquement des États-Unis à leurs engagements pris lors de la conclusion de l’accord nucléaire est devenu une source d’inquiétude pour les autres parties. Les violations successives par Washington et l’imposition de nouvelles sanctions à l’Iran ont eu des impacts négatifs sur l’opinion publique iranienne et pourraient aussi affecter la mise en application du Plan global d’action conjoint. Certes, le Parlement iranien adoptera une loi pour faire face aux nouvelles mesures prises par les États-Unis. Aujourd’hui, l’Iran offre plusieurs opportunités d’investissement dans différents secteurs, comme ceux de l’énergie, du pétrole, du gaz et de la pétrochimie », a-t-il précisé.

« Votre réélection et la participation massive du peuple aux élections présidentielles témoignent de la ferme volonté de la nation iranienne de renforcer et de poursuivre les activités et programmes du gouvernement aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Cela a été entendu en Europe », a pour sa part affirmé Federica Mogherini, la haute responsable de la diplomatie de l’UE, tout en félicitant le président Rohani pour sa réélection à la tête du gouvernement.

« La présence d’une délégation de l’UE à la cérémonie d’investiture du président iranien relève d’une décision politique importante et montre la volonté des pays européens de développer leurs relations avec l’Iran et de soutenir le Plan global d’action conjoint », a ajouté Mogherini.

« Aujourd’hui, toutes les parties doivent continuer d’adhérer totalement à l’accord nucléaire qui a eu des impacts positifs sur les relations et coopérations bilatérales et internationales », a-t-elle précisé, avant d’indiquer : « L’accord nucléaire ne concerne pas une seule partie, toutes les parties négociatrices et la communauté internationale doivent s’employer à le protéger. »

« L’UE est en train de mettre au point un programme global pour garantir l’application totale de l’accord nucléaire. Cet accord revêt une importance cruciale pour l’Europe. Avec la signature de cet accord, plus de 80 % des coopérations commerciales entre l’Iran et l’UE ont été couronnées de succès », a assuré Mogherini.

Le président Rohani prête serment pour son second mandat

Le président du Parlement Ali Larijani ainsi que le chef du pouvoir judiciaire l’Ayatollah Sadeq Amoli Larijani prononceront des discours. Ensuite le 12e président iranien Hassan Rohani prêtera serment pour son second mandat.

En mai, M. Rohani a été réélu lors d’une victoire écrasante après avoir obtenu 57 % des voix.

Lors d’une cérémonie, le jeudi 3 août, le Guide suprême de la Révolution islamique a approuvé l’élection en mai de M. Rohani, étape formelle et nécessaire pour le début du second et dernier mandat du président iranien.

En vertu de la loi électorale iranienne, le président élu doit obtenir l’approbation officielle du Guide suprême avant d’être investi devant le Parlement. Grâce à ce processus, appelé Tanfiz (approbation), le Guide suprême approuve le résultat de l’élection présidentielle.

L’Iran ne sera pas le premier à violer l’accord nucléaire (Rohani)

S’exprimant lors de la cérémonie de sa prestation de serment au Parlement, ce samedi 5 août, le président iranien Hassan Rohani a affirmé que la nation iranienne ne serait pas la première à violer l’accord nucléaire, mais qu’elle ne resterait pas les bras croisés devant le désengagement des États-Unis.

« Je profite de cette occasion pour saluer les invités étrangers qui ont assisté à cette cérémonie et je tiens à souligner que la ligne de conduite de ce nouveau gouvernement est, comme le précédent, basée sur une interaction équilibrée et d’envergure avec le monde ; ce qui a été souligné par le Guide suprême de la Révolution islamique lors de la cérémonie de la validation de mon élection », a affirmé le président Rohani.

Il a ajouté que l’interaction constructive avec les pays du monde, l’approfondissement des liens d’amitié avec les pays voisins et de la région ainsi que le renforcement de la coopération avec les pays amis étaient une nécessité garantissant le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

Plus loin dans ses propos, le chef du pouvoir exécutif iranien a précisé que tout au long de ces quatre dernières années, de considérables et importantes mesures en matière de politique étrangère avaient été prises.

Dans l’optique du président Rohani, le règlement de la question du nucléaire, le fait que le dossier nucléaire iranien ne soit plus concerné par l’article 7 de la charte de l’ONU, ainsi que l’annulation des résolutions du Conseil de sécurité et la levée des sanctions en matière de nucléaire, comptent au nombre des grands acquis du 11e gouvernement iranien.

« Bien que bon nombre de problèmes économiques du pays liés aux sanctions soient résolus, toutefois le désengagement des États-Unis envers le Plan global d’action conjoint (PGAC), dont témoigne leur politique illégale et inefficace de sanctions et de menaces, ont prouvé au monde entier et même à leurs anciens alliés que les États-Unis ne sont pas fiables en tant que partenaire ou même comme partie prenante aux négociations », a-t-il indiqué.

« Au nom du peuple et des responsables du pays, je tiens à annoncer que la nation iranienne ne sera pas la première à violer l’accord nucléaire, mais qu’elle ne restera pas silencieuse face à la poursuite du désengagement de Washington », a-t-il poursuivi.

M. Rohani a réitéré que le peuple iranien avait démontré qu’il répondrait au respect par le respect, et aux sanctions et aux menaces par une réaction appropriée, ainsi que par la résistance et les représailles.

« Nous ne faisons pas cas des nouveaux venus dans le monde de la politique, mais je tiens à dire aux dirigeants chevronnés que l’accord nucléaire peut devenir un modèle à suivre dans les relations mondiales et le droit international et que l’on peut en faire une règle », a-t-il précisé.

Plus loin dans ses propos, le président de la République islamique d’Iran a souligné :

« Ceux qui entendent démanteler l’accord nucléaire doivent savoir que par un tel geste, ils mettront fin à leur carrière politique et que le monde n’oubliera jamais ce manquement à leur promesse. Ceux qui se considèrent comme les perdants de l’accord nucléaire peuvent rejoindre les rangs de ceux qui profitent de cet accord gagnant-gagnant et mettre un terme à leurs erreurs. »

RDC : 251 personnes, dont 62 enfants, victimes d’exécutions dans le Kasaï

251 personnes, dont 62 enfants, ont été victimes d’exécutions sauvages entre mars et juin dans la région du Kasaï (centre de la République démocratique du Congo), perpétrées par des agents de l’État, des milices ou des rebelles, selon un rapport de l’ONU publié vendredi à Genève.

Ce bilan a été dressé par une équipe d’enquêteurs du Haut-Commissariat des droits de l’homme (HCDH) de l’ONU sur les massacres ethniques dans la région du Kasaï, indique un communiqué du HCDH. Parmi ces 62 enfants exécutés, 30 avaient moins de 8 ans.

Les exécutions ont été commises entre le 12 mars et le 19 juin, indique le HCDH, qui ajoute que sa mission en RDC a recensé « au moins 80 charniers dans la région ».

Les exécutions ont été soit « extra-judiciaires » et commises par des agents de l’État, soit commises par des milices de tout bord ou des rebelles, selon l’ONU.

Devant cette situation, le HCDH adresse un « avertissement très sérieux » au gouvernement de la RDC, « afin d’agir sans délai pour empêcher que cette violence ne bascule dans un processus de purification ethnique à plus grande échelle ».

Avec AFP

Mauritanie : le référendum sur la révision constitutionnelle se tiendra le 5 août

Le fameux référendum sur la révision constitutionnelle se tiendra finalement le 5 août 2017 en Mauritanie.

La campagne électorale préalable au référendum a débuté finalement le 21 juillet et les Mauritaniens sont appelés à se rendre aux urnes le samedi 5 août par le président mauritanien, conformément à l’article 38 de la Constitution.

Selon Jeune Afrique, les électeurs sont invités à se prononcer sur deux questions :

1. La suppression du Sénat, la création de conseils régionaux et la fusion au sein du Conseil supérieur de la fatwa, du Haut Conseil islamique et du médiateur de la République.

2. L’adjonction, en hommage aux martyrs de la nation, de deux bandes rouges au drapeau mauritanien et la modification de quelques paroles de l’hymne national.

Il y a deux camps qui s’affrontent : celui de la majorité présidentielle préconisant le oui aux deux questions et celle de l’opposition qui est divisée entre les camps du non et du boycott et qui a d’ores et déjà organisé des manifestations pour les 15 et 18 juillet 2017.

Les experts déclarent que le boycott serait une tactique permettant de revendiquer tous les abstentionnistes, y compris ceux qui ne votent jamais.

Les partisans du non et du boycott considèrent que les modifications vont donner au président mauritanien la possibilité de briguer un 3emandat en 2019.

Le Sénat mauritanien est l’un des plus virulents opposants à cette révision constitutionnelle qui prévoit tout simplement sa suppression.

Il y a plusieurs mois déjà que la « guerre » entre le Sénat et la majorité présidentielle a éclaté parce que le chef de l’État aurait refusé aux sénateurs deux années de salaire à titre de compensation.

Le référendum a même été organisé pour contourner l’opposition du Sénat, qui a voté en mars contre le projet de révision constitutionnelle.

Jeune Afrique ajoute que les sénateurs ont tenté aussi de bloquer le financement du scrutin (11,7 millions d’euros) en mettant en place une commission d’enquête sur les marchés publics passés de gré à gré ; laissant par là entendre que les personnes au pouvoir avaient donné des avantages à leurs proches et collaborateurs. « Le pouvoir » s’est également vengé en retour en incarcérant, en dépit de son immunité parlementaire, le président de ladite commission, qui est impliqué dans la mort de 2 personnes tuées dans un accident de la route.

L’Iran est plein de lumières et de la joie de la naissance de l’Imam Reza (P)

En Iran, sont faites aujourd'hui différentes cérémonies de vendredi dans tout le pays à se souvenir de cette grande fête. Mosquées, les maisons, les rues et les magasins sont décorés avec des lumières et de décorations colorées, et les gens distribués des bonbons dans le cadre des célébrations.

Certains groupes d’artistes combinant la musique traditionnelle avec les services religieux, tous à transmettre leurs sentiments à l’Imam Reza (PSL).

Cette ambiance festive est encore plus perceptible dans la ville de Machhad, (nord-est de l’Iran), où est situé le mausolée de ce noble caractère.

L’Imam Reza (P) est né le 11 Du al-Qada (premier dixième mois du calendrier musulman) an 148 de l’hégire lunaire (765 ad) dans la ville de Médine, située dans la péninsule arabique. Son mausolée est situé à près de 900 kilomètres à l’est de Téhéran, Iran. Chaque année, entre 20 à 30 millions de personnes de toutes nationalités viennent dans ce lieu vénéré.

10 nouveaux membres adhèrent au groupe des BRICS

Le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) entend attirer de nouveaux membres et s’assurer de l’adhésion des pays puissants tels que l’Iran en vue de renforcer de plus en plus sa place dans les équations internationales.

Les pays des BRICS ont avancé l’idée d’un « BRICS+ » dans le but d’élargir leurs activités.

Le plan initial du « BRICS+ » destiné à attirer de nouveaux membres et à s’assurer de l’adhésion des pays puissants en voie de développement a été évoqué, au début de l’année 2017, par les États membres du BRICS, et il a été voté à l’unanimité.

Les cinq pays membres du groupe des BRICS sont tous des pays émergents à un taux élevé de croissance économique. L’une des caractéristiques communes des BRICS est qu’ils sont tous des pays peuplés qui s’efforcent d’entraver la domination américano-occidentale dans le monde.

Les pays du BRICS représentent une population de 3 milliards d’habitants, soit 41 % de la population mondiale. Mais l’un des principaux problèmes de ce groupe est le nombre limité de pays membres qui en terme géographique sont loin les uns des autres.

En vertu du plan « BRICS+ », le Pakistan, le Bangladesh, l’Iran, le Nigeria, la Corée du Sud, le Mexique, la Turquie, l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam devront rejoindre le groupe des BRICS.

Les nouveaux pays qui vont bientôt adhérer au groupe des BRICS ont tous une présence active dans la Nouvelle Route de la Soie parrainée par la Chine.

Sanctions US : Moscou élargit sa coopération avec Téhéran

En visite à Téhéran à l’occasion la cérémonie d’investiture du président iranien, le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine examinera avec l’Iran les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale sur fond de sanctions imposées par les États-Unis contre les deux pays.

Les livraisons d’armements russes seront au menu de négociations à Téhéran entre le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine et le ministre iranien de la Défense Hossein Dehqan, selon un assistant du fonctionnaire russe.

La Russie et l’Iran, selon lui, se sont entendus pour renforcer leur coopération militaro-technique et technologique après l’adoption par les États-Unis de nouvelles sanctions contre les deux pays.

M. Rogozine préside la délégation russe à la cérémonie d’investiture du président iranien Hassan Rohani.

À Téhéran également, le responsable russe devrait avoir une entrevue avec le président moldave Igor Dodon qu’il n’avait pas pu rencontrer précédemment, les autorités roumaines n’ayant pas laissé son avion transiter via l’espace aérien roumain.