emamian

الكالسيوم عماد العظام.. هذه أعراض نقصه

د. أسامة أبو الرُّب

الكالسيوم هو عماد صحة العظام، ويلعب أدوارا عديدة في الجسم، فما فوائده؟ وما أعراض نقصه؟ وكيف نحصل عليه؟ وما أنواع حبوب الكالسيوم؟ وما فوائدها وأضرارها؟

الكالسيوم

الكالسيوم هو أكثر المعادن وفرة في الجسم، ويوجد في بعض الأطعمة ويضاف إلى أخرى، كما أنه موجود في بعض الأدوية (مثل مضادات الحموضة) ومتوفر في صورة مكمل غذائي.

ويشكل الكالسيوم الكثير من بنية العظام والأسنان، ويسمح بحركة الجسم الطبيعية عن طريق الحفاظ على الأنسجة صلبة وقوية ومرنة.

للكالسيوم دور مهم في الدورة الدموية والأنسجة المختلفة وانقباض وتمدد الأوعية الدموية ووظيفة العضلات وتجلط الدم وانتقال الإشارات العصبية وإفراز الهرمونات، وذلك وفقا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

فوائد الكالسيوم

يحتاج جسمك إلى الكالسيوم لبناء عظام قوية والحفاظ عليها. أكثر من 99% من الكالسيوم في جسمك مخزون في عظامك وأسنانك.

وفي مجرى الدم، يستخدم الكالسيوم لإرسال إشارات عصبية وإفراز هرمونات مثل الأنسولين، وتنظيم كيفية انقباض وتوسع العضلات والأوعية الدموية.

أعراض نقص الكالسيوم

قد لا يسبب نقص الكالسيوم في المرحلة المبكرة أي أعراض. ومع ذلك، ستتطور الأعراض مع تقدم الحالة، وذلك وفقا لتقرير في موقع هيلث لاين (Health Line).

أعراض النقص الشديد لكالسيوم الدم تشمل ما يلي:

- الارتباك أو فقدان الذاكرة

- تشنجات عضلية

- تخدر وتنميل في اليدين والقدمين والوجه

- كآبة

- هلوسة

- تشنجات العضلات

- أظافر ضعيفة وهشة

- سهولة حدوث كسور العظام

يمكن أن يؤثر نقص الكالسيوم على جميع أجزاء الجسم، مما يؤدي إلى ضعف الأظافر وبطء نمو الشعر وهشاشة الجلد وترققه.

يلعب الكالسيوم أيضا دورا مهما في كل من إطلاق الناقلات العصبية وتقلصات العضلات. لذلك، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى حدوث نوبات لدى الأشخاص الأصحاء.

حاجة الجسم اليومية من الكالسيوم

في ما يلي توصيات "معهد الطب" (Institute of Medicine) في الولايات المتحدة بخصوص حاجة الجسم من الكالسيوم، حسب العمر:

- النساء 50 وما دون: 1000 ملغ يوميا

- الرجال 70 وما دون: 1000 ملغ يوميا

- النساء فوق سن الخمسين: 1200 مغم يوميا

- الرجال فوق 70 عاما: 1200 مغم يوميا

هناك أيضا حدود عليا موصى بها لتناول الكالسيوم. الحد الأقصى هو 2500 مغم يوميا للبالغين حتى سن 50 وألفي مغم يوميا للبالغين فوق سن الخمسين.

بالنسبة لمعظم البالغين، يوصى باستهلاك ما لا يقل عن ألف مغم من الكالسيوم يوميا، وتبلغ 1200 مغم يوميا للنساء فوق سن الخمسين والرجال فوق سن 70.

مع ذلك بعض الفئات قد تتطلب جرعة مختلفة. استشر طبيبك لمعرفة المقدار الذي ينبغي لك تناوله.

الكالسيوم الطبيعي

الكالسيوم هو نفسه سواء كان في طعام أو حبوب، ولكن يقصد عموما بالكالسيوم الطبيعي الكالسيوم الموجود في الغذاء.

يمكنك الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه يوميا من الطعام. والأطعمة الغنية بالكالسيوم تشمل الزبادي وبعض الخضروات الورقية والتوفو والأسماك المعلبة.

وإليك بعض الأمثلة على الأغذية الغنية بالكالسيوم وكم تحتوي، وفقا لموقع ويب ميد (Webmd):

- كوب زبادي قليل الدسم: 415 مغم

- 177 مليلترا من عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم: 415 مغم

- 3 أونصات (الأونصة تساوي 28 غراما) من السردين المعلب بالزيت: 325 مغم

- جبن شيدر، 1.5 أونصة: 307 مغم.

- كوب من الحليب: 299 مغم.

- توفو، نصف كوب: 253 مغم

- كوب من الكرنب الأجعد (المطبوخ): 94 مغم

الكالسيوم وفيتامين"د"

يعمل الكالسيوم وفيتامين "د" (D) معا على حماية عظامك، إذ يساعد الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ عليها، بينما يساعد فيتامين "د" جسمك على امتصاص الكالسيوم بفاعلية. لذلك، حتى إذا كنت تتناول ما يكفي من الكالسيوم، فقد يضيع إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين "د".

وينتج "فيتامين د" في الجسم نتيجة التعرض لأشعة "بي" (B) فوق البنفسجية من الشمس، كما يمكن الحصول عليه من الأسماك الدهنية كالسلمون وسمكة السيف والماكريل إضافة إلى سمك التونة والسردين التي يوجد بها "فيتامين د" بمعدلات أقل. ويمكن أيضا الحصول على الفيتامين من صفار البيض وكبد البقر والأطعمة المدعمة كالحبوب والحليب.

حبوب الكالسيوم

كثير من الناس يتناولون مكملات الكالسيوم على أمل تقوية عظامهم. ومع ذلك، قد تكون لذلك أضرار وحتى مخاطر صحية، ومن بينها زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لهيلث لاين.

من المهم جدا أنه إذا لم تحصل على الكمية الموصى بها في نظامك الغذائي فسيأخذها جسمك من الهيكل العظمي والأسنان لاستخدامها في مكان آخر، مما يؤدي إلى إضعاف عظامك.

من الممكن الحصول على كميات كافية من خلال نظامك الغذائي، ومن الأطعمة التي تحتوي عليها منتجات الألبان وبعض الخضروات الورقية والمكسرات والفول والتوفو.

ومع ذلك، قد يفكر الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم في تناول مكملات الكالسيوم.

الفئات التي قد تحتاج إلى حبوب الكالسيوم

عندما تكون كمية الكالسيوم التي تتناولها غير كافية، يقوم جسمك بسحب الكالسيوم من عظامك، مما يجعلها ضعيفة وهشة. هذا يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.

نظرا لأن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، يوصي العديد من الأطباء بتناول مكملات الكالسيوم، خاصة بعد بلوغ سن اليأس.

لهذا السبب، من المرجح أن تتناول النساء الأكبر سنا مكملات الكالسيوم. إذ قد تساعد في منع فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

فبعد انقطاع الطمث، تفقد النساء كتلة العظام بسبب انخفاض هرمون الإستروجين، في المقابل، اقترحت العديد من الدراسات أن إعطاء مكملات الكالسيوم للنساء بعد سن اليأس -عادة حوالي ألف مغم في اليوم- قد يقلل من فقد العظام بنسبة 1-2%.

يبدو أن التأثير يكون أكبر عند النساء اللواتي يتناولن كميات منخفضة من الكالسيوم -أي أن لديهن نقصا أكبر بالفعل في الكالسيوم- خلال العامين الأولين من تناول المكملات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن هناك أي فائدة إضافية لتناول جرعات أكبر.

وجدير بالذكر أن مكملات الكالسيوم قد تفيد أي شخص لا يتلقى من الغذاء الطبيعي كمية كافية من الكالسيوم، فإذا لم تحصل على الكمية الموصى بها من خلال نظامك الغذائي، يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في سد الفجوة.

يمكنك أيضا التفكير في تناول مكملات الكالسيوم إذا:

- كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا.

- كنت تتبع نظاما غذائيا عالي البروتين أو عالي الصوديوم، مما قد يتسبب في إفراز جسمك للمزيد من الكالسيوم.

- كانت لديك حالة صحية تحد من قدرة جسمك على امتصاص الكالسيوم، مثل مرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء.

- كان يتم علاجك بالكورتيكوستيرويدات على مدى فترة طويلة من الزمن.

- كنت مصابا أو مصابة بهشاشة العظام.

خلاصة الأمر، قد تفيد مكملات الكالسيوم أولئك الذين لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام، وكذلك النساء اللائي وصلن إلى سن اليأس.

أضرار حبوب الكالسيوم

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن مكملات الكالسيوم قد تسبب في الواقع بعض المشكلات الصحية. ومع ذلك، فإن الأدلة مختلطة، أي أن هناك أدلة تدعم ذلك الرأي وأخرى لا تدعمه.

وإليك في ما يلي بعض الأضرار المحتملة لمكملات الكالسيوم:

- قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

- قد تكون المستويات العالية من الكالسيوم مرتبطة بسرطان البروستاتا

- قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى

- الإصابة بارتفاع الكالسيوم في الدم (hypercalcemia)، وهي حالة تؤدي إلى أعراض مثل آلام المعدة والغثيان والتهيج والاكتئاب.

أنواع حبوب الكالسيوم

تأتي مكملات الكالسيوم بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والمضغ والسوائل والمساحيق.

أحد الاختلافات الرئيسية بين هذه الأنواع من المكملات هو شكل الكالسيوم الذي تحتوي عليه.

الشكلان الرئيسيان هما:

كربونات الكالسيوم (Calcium carbonate)

هذا هو الشكل الأرخص والأكثر انتشارا. يحتوي على 40% من عنصر الكالسيوم، وبالتالي يوفر عادة الكثير من الكالسيوم في وجبة صغيرة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يتسبب هذا الشكل في حدوث آثار جانبية، مثل الغازات والانتفاخ والإمساك. يوصى بتناول كربونات الكالسيوم مع الطعام من أجل الامتصاص الأمثل.

سترات الكالسيوم (Calcium citrate)

هذا الشكل أغلى ثمنا. 21% منه عبارة عن عنصر الكالسيوم، مما يعني أنك قد تحتاج إلى تناول المزيد من الأقراص للحصول على كمية الكالسيوم التي تحتاجها.

ومع ذلك، يتم امتصاصه بسهولة أكبر من كربونات الكالسيوم ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه.

سترات الكالسيوم هي الشكل الموصى به للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

كما أنه الخيار الأفضل لمن لديهم مستويات منخفضة من حمض المعدة، وهي حالة شائعة بين كبار السن وأولئك الذين يتناولون أدوية لارتجاع الحمض.

كم يجب أن تأخذ من حبوب الكالسيوم؟

إذا راجعت الطبيب وقرر أنك بحاجة لأخذ حبوب الكالسيوم، فعندها يمكنك تناولها لسد الفجوة بين كمية الكالسيوم التي تحصل عليها في نظامك الغذائي والكمية التي تحتاجها يوميا.

الكمية الموصى بها لمعظم البالغين هي ألف مغم يوميا وتزيد إلى 1200 مغم يوميا للنساء فوق سن الخمسين والرجال فوق سن 70.

لذلك، إذا كنت تحصل عادة على حوالي 500 مغم فقط يوميا من خلال الطعام، وتحتاج إلى ألف مغم يوميا، فبإمكانك أن تتناول مكملا واحدا 500 مغم يوميا.

ومع ذلك، اختر جرعتك بحكمة؛ إذ يمكن أن يؤدي تناول الكالسيوم أكثر مما تحتاج إلى حدوث مشكلات.

حبوب الكالسيوم للحامل

إذا كانت المرأة الحامل تعاني من حساسية تجاه الحليب، أو عدم تحمل اللاكتوز، أو كانت نباتيًة، فقد يكون الحصول على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام أمرًا صعبًا، وعندها قد يوصي طبيبك بمكملات الكالسيوم.

يجب على الحامل عدم أخذ مكملات الكالسيوم من دون استشارة الطبيب. الطبيب سيفحص نظامك الغذائي ويحدد كم تحتاجين من الكالسيوم عبر المكملات يوميا.

التفاعلات الدوائية لحبوب الكالسيوم

تأكد من إخبار طبيبك والصيدلي إذا كنت تتناول مكملات الكالسيوم، لأنها يمكن أن تتداخل مع كيفية معالجة جسمك لبعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية والحديد.

يتنافس الكالسيوم أيضا مع الحديد والزنك والمغنيسيوم على الامتصاص؛ فإذا كنت تعاني من نقص في أي من هذه المعادن وتحتاج أيضا إلى تناول مكملات الكالسيوم، فحاول تناولها بين الوجبات، وبهذه الطريقة، من غير المرجح أن يمنع الكالسيوم امتصاص الزنك والحديد والمغنيسيوم الذي تتناوله في وجبتك.

أضرار زيادة الكالسيوم

تذكر أنك تحتاج فقط إلى 1000-1200 مغم من الكالسيوم كل يوم. لا فائدة من أخذ أكثر من ذلك. في الواقع، قد تواجه مشاكل إذا قمت بذلك.

وتشمل هذه المشاكل الإمساك وفرط كالسيوم الدم وتراكم الكالسيوم في الأنسجة وصعوبة امتصاص الحديد والزنك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

قائد الثورة: مخطط العدو لإثارة أعمال الشغب ردفعل أبله

أكد قائد الثورة سماحة الامام علي الخامنئي أن العدو اضطر الى ابداء ردفعل ناشيء وابله في التخطيط لأعمال الشغب التي شهدتها ايران مؤخرا بعدما رأى الحضور المليوني للشبان في مسيرة الاربعين، معتبرا أن هذا الحضور يعد افضل نموذج لايمان هؤلاء الشبان المؤمنين.

أعلن ذلك سماحته في الكلمة التي القاها صباح اليوم الاربعاء لدى استقباله رئيس وأعضاء الدورة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام في معرض اشارته الى اعمال الشغب الاخيرة، التي اكد بأن العدو حاول من خلالها عرقلة مسير تقدم ايران وتطورها.

وأوضح بأنه طالما يسير الشعب الايراني في نهج النظام الاسلامي ويحافظ على القيم الدينية، فإن مثل هذا العداء سيستمر والسبيل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة هو المقاومة وعلى المسؤولين أن لاتؤثر مثل هذه الامور على مسؤولياتهم وواجباتهم الرئيسية في كلا المجالين الداخلي والخارجي.

ودعا قائد الثورة الاسلامية لدى اشارته الى الاحداث الأخيرة اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بإعتبارهم أشخاص مؤثرين في اصلاح الامور وافشال مخططات العدو، دعاهم الى ايلاء الاهتمام اللازم لهذه الاحداث والتعاطي معها بإمعان.

وتابع سماحته قائلا: لقد كان ضلوع ودور العدو في هذه الحوادث واضحا للجميع وحتى للخبراء الاجانب الذين يقفون موقف الحياد، حيث أنها لم تحدث بشكل عفوي رغم أنه يمكن أن تؤثر بعض الامور عليها، الا ان دور العدو في التحريض وحتى تعليم استخدام المواد الحارقة في تأزيم الوضع كان واضحا أيضا.

وأشاد بالشعب الايراني الذي اعتمد موقفا رزينا أمام الاعمال التي قام بها العدو حيث وقف بوجه الاستكبار العالمي الذي اضطر الى القيام بمثل هذه الاعمال الانفعالية اذ أنه زج ببعض الساسة في اميركا واوروبا ومناطق اخرى في العالم عبر ارسال الاموال الطائلة في هذه الاحداث.

الرئيس الايراني: اميركا وحلفاؤها لجأوا الى سياسة زعزعة الاستقرار الفاشلة

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان الشعب الايراني أسقط الخيار العسكري من يد اميركا وبعد فشلها في اجراءات الحظر لجأت اليوم واشنطن وحلفاؤها الى سياسة زعزعة الاستقرار الفاشلة.

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في كلمته صباح اليوم الخميس، في مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، ان ايران تلتزم بالتعامل بنظام متوازن وسياسة حسن الجوار .

واضاف السيد رئيسي ان ايران تخالف سياسة الامساك بالقدرة والقطبية وما تواجهه ايران هو السياسات المفروضة من الدول الاستكبارية وقال : ايران اسقطت المشروع الاميركي في المنطقة وافشلت كل المخططات وسياسة الضغوط القصوى والحظر الظالم عليها .

وأوضح الرئيس الايراني: ان مسار التحول في النظام الدولي قد بلغ مرحلة خاصة. وان نهج التسلط في عملية اعادة توزيع القوى(في العالم) بات منبوذا وبدأ يظهر ويسمع اكثر من قبل صوت ودور الدول المستقلة. هذا التحول بحاجة الى توجيه وقيادة حتى لايكون مصيره كمصير الانظمة الدولية السابقة. وان العنصر الأساسي لضمان نجاح هذا المسار هو التعاون والتنسيق بين الدول المستقلة.

وتابع قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بامتلاكها حضارة عريقة وثقافة غنية أرست سياستها الخارجية على اساس التعاليم الإلهية - الإنسانية التي تشمل العدالة، التعقل، الاخلاق، الحرية، الاستقلال والتي تعني في مجموعها ضمان الرخاء والكرامة للشعوب ويمكن مشاهدة امثلة على ذلك مثل المكافحة الناجحة للارهاب والتطرف وتقديم الدعم المستمر للمشردين والمهاجرين الأفغان والدفاع عن الشعوب المظلومة من فلسطين الى اليمن وكذلك الدفاع عن السيادة الوطنية للبلدان ومنها في العراق وسوريا ومواجهة الاحادية والتسلط (في العالم) بجميع اشكاله ومساعدة دول الجوار في أيام الشدة.

وأضاف سيادته: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر نفسها ملزمة بهذا المسار ولاجل تحقيق نظام عادل قائم على التعاون والاحترام المتبادل فإنها تؤكد على سياسة الجوار والتعددية والتضامن المستديم، وفي هذا السياق وخاصة مع الاخذ بنظر الاعتبار الموقع الجغرافي، الطاقة، الشحن والقوى البشرية المؤهلة تعلن ايران استعدادها لأداء دور فاعل وبناء في بلورة وتقوية المنظمات الاقليمية ومناهضة سياسة احتكار القدرة والاحادية .

وأوضح الرئيس الايراني: ان التجارب التاريخية للشعب الايراني وخاصة خلال اربعة عقود الماضية ولدت لدينا ضرورة التمسك بمقولتي ارساء الأمن واحراز التقدم في آن واحد. كلما اختار الشعب الايراني مسار الاستقلال والتطور فانه يواجه بمعارضة المتغطرسين وخير مثال على ذلك الانقلاب والحظر حتى قبل انتصار الثورة الاسلامية. بعد انتصار الثورة الاسلامية ايضا قررت البلطجة العالمية بزعامة اميركا ان تقف بوجه ارادة الشعب الايراني وتخلق تحديات امام حقوقه ومصالحه. على مدى هذه العهود واجه الشعب الايراني دوما تهديدات عديدة كالحرب، الحظر، الاغتيالات، محاولات الانقلاب، تسليح صدام بالسلاح الكيماوي من قبل اوروبا واميركا لارتكاب المجازر بحق شعبنا واخيرا نكث العهود وخرق الاتفاقات . لقد وصلنا الى اعتقاد بان طريق الاستقلال ورخاء الشعب الايراني يتحقق عن طريق القدرة الشاملة وهذا لايتحقق بدوره الا بالتوكل على الله والاعتماد على الشعب والتعاون مع الاصدقاء.

وأضاف السيد رئيسي، ان الشعب الايراني أسقط الخيار العسكري من يد اميركا، وكما اعترفوا بأنفسهم ايضا بفشل اجراءات الحظر والضغوط القصوى، وبعد فشلها في هاتين لجأت اليوم واشنطن وحلفاؤها الى سياسة زعزعة الاستقرار والتي ستفشل بالتأكيد، معتبرا ان السبب الذي ادى الى نجاح الشعب الايراني وادخل الرعب في قلوب السلطويين هو توجه الشعب الايراني لنيل التقدم على اساس قدراته الذاتية .

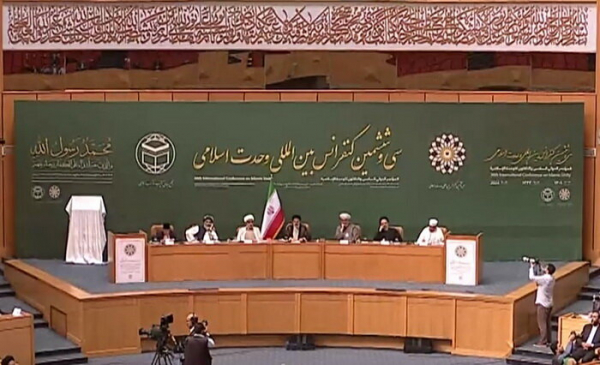

رئيسي: فلسطين قضية المسلمين الأولى والمقاومة هي السبيل لانقاذها

اكد رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي ان مؤتمر الوحدة الإسلامية يشجع ممثلي الشعوب الإسلامية على الحوار بين الأديان وقال، ان الأراضي الإسلامية ذات الثراء الثقافي والمادي، والشباب المثقف الذي يميل إلى الدين وروح المقاومة ضد الأعداء، من الثروات والأرصدة العظيمة للأمة الإسلامية في عالمنا اليوم.

وأضاف الرئيس رئيسي في كلمة له أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد اليوم في طهران اليوم الأربعاء: القضية الفلسطينية والقدس هي أهم قضايا العالم الإسلامي، معتبرا أن الشعوب الإسلامية لم ولن يقبلوا فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب.

العدو يريد أن يقلل من شأن قدراتنا ويضخم نقاط ضعفنا

وأشار إلى أن الإمام الخميني (ره) رفع علم الوحدة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم على الرغم من وجود التباينات، قائلا: إن شمولية الإسلام تلبي جميع احتياجات الإنسان المعاصر وتمنحه القوة للوقوف بوجه الثقافات التي لا تتوافق مع الحياة الدينية

وقال: إن هذا المؤتمر سيؤدي إلى تفهم مشترك بين جميع الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي فيما يتعلق بالرصيد العظيم المتمثل بالدين والقيم الدينية؛ رصيد عظيم باسم المتدينين والمسلمين والمؤمنين بالدين ، وكذلك الأراضي الإسلامية الموجودة اليوم لدى المسلمين بكل ثرواتها المادية والمعنوية.

وأضاف: أن الفهم المشترك يعني أن نعرف ما يمتلكه العالم الإسلامي والأرصدة الهائلة ومن ضمنها روح المقاومة والوقوف ضد العدو. يجب أن ندرك أحابيل العدو الرامية للتقليل من شأن قدرات العالم الإسلامي.

وتابع : لدى المسلمين اليوم قواسم مشتركة كثيرة تجمعهم يمكنها مواجهة الخلافات وخلق حضارة دينية في العالم، قائلا: علی الجميع القيام بالتوعية والتببین لإظهار المواقف الإسلامية والکشف عن ضعف الأعداء وعجزهم وتظاهرهم بالمنطق والقوة.

وقال: إن العدو يريد أن يقلل من شأن قدراتنا ويضخم نقاط ضعفنا. يمكن للوحدة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم بكل اختلافاتهم أن تخلق قوة كبرى في العالم. يجب أن نتحد باسم الدين.

واعتبر وجود قوى مثقفة في العالم الإسلامي تستعد للوقوف ضد الفكر الإلحادي والتوجه العلماني والتكفيري من كنوز وثروات الأمة الإسلامية، مؤكدا على أن فلسفة انعقاد مؤتمر الوحدة الإسلامية هي خلق الوحدة بين المسلمين ، كما أنها تحمل رسالة للأعداء بأننا نريد أن تتبنی الحياة الإنسانية المعاصرة على أساس الدين.

وأكد أن شهداء العالم الإسلامي أحدثوا صحوة في العالم، قائلا: اليوم كل المسلمين في العالم يريدون أن يعيشوا وفق القيم الإسلامية والمبادئ الإسلامية، وما يخشاه العدو.

وأضاف: بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وانهيار الاتحاد السوفيتي أدرك الأعداء أن القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف ضد نظام الهيمنة هي الإسلام والمتمسكين بالقيم الدينية، مضيفا: أنهم تآمروا لمنع الإسلام، من خلق صحوة في العالم.

القضية الفلسطينية هي أهم قضايا العالم الإسلامي

وأكد أن القضية الفلسطينية والقدس هي أهم قضايا العالم الإسلامي، معتبرا أن الشعوب الإسلامية لم ولن يقبلوا فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب.

وقال رئيس الجمهورية ان فشل اتفاقيات شرم الشيخ وأوسلو وكامب ديفيد يؤكد أن لا أيمان لأعداء الإسلام بما فيهم كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن أمريكا والصهاينة يسعيان للاستيلاء على مصالح الدول وتهميش القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأشار إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الصهاينة بشأن قضية فلسطين، ولم يستفد منها الشعب الفلسطيني المظلوم حتى الآن مؤكدا: أن الكيان الصهيوني لا يفهم المواثيق والعهود ، والذين كانوا يظنون بأن السبيل لإنقاذ فلسطين هو طاولة المفاوضات كانوا مخطئين. لقد انتصرت ثقافة المقاومة الفلسطينية.

واعتبر المقاومة والصمود الحل الأساسي الوحيد للقضية الفلسطينية قائلا: إن هذا ما قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، واليوم المبادرة في أيدي المقاومين.

"داعش" صنعية أمريكية لذلك اغتالت كل من قاتلها

وفي جانب آخر من كلمته أشار الرئيس رئيسي إلى أن أميركا سبق أن اعترفت بأنها هي من صنعت جماعة "داعش" الإرهابية لذلك سعت لاغتيال كل من قضى على هذه الجماعة الإرهابية.

ولفت إلى أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على محاربة الظلم والإرهاب والتكفير، مؤكدا أن الأمريكيين يدعون إنهم يحاربون الإرهاب، لكن الجميع يعلمون أن بطل مكافحة الإرهاب في العالم هم الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وقوات المقاومة في المنطقة الذين قاموا بدحر "داعش" من المنطقة.

واعتبر رئيس الجمهورية أمريكا والدول الأوروبية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم بينما يتشدقون بها، قائلا: هناك قائمة اتهامات طويلة للجرائم التي ارتكبوها ضد حقوق الإنسان.

بمشاركة نحو 14 فصيلا.. انتهاء الجلسة الأولى من الحوار الفلسطيني في الجزائر

انتهت في الجزائر، أمس الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الفلسطيني بمشاركة نحو 14 فصيلا، لبحث إنهاء الانقسام السياسي وترتيب البيت الفلسطيني.

وقال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) إن الجلسة الأولى لحوار الجزائر انتهت في وقت متأخر من مساء أمس.

وأضاف أن المزاج العام "جيد وإيجابي وبناء" مضيفا أن كافة القوى تدرك أهمية التوافق على الرؤية الجزائرية لإنهاء الانقسام.

وأشار الصالحي إلى أن الجزائر عرضت رؤية شاملة تخص كافة جوانب الانقسام الفلسطيني، أمام الفصائل، ويجري بحثها.

وتابع أن هناك جولة ثانية صباح الأربعاء "ونعتقد أن الأمور تسير في اتجاه صحيح للتوافق على الرؤية الجزائرية".

ووصف أمين عام حزب الشعب هذه الرؤية بأنها "ثمرة وخلاصة للقاءات الثنائية التي أجرتها الجزائر مع كافة القوى سابقا، ومستوحاة من الاتفاقيات السابقة الموقعة لإنهاء الانقسام".

وانطلقت أمس بالعاصمة الجزائر جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية مجتمعة وفي مقدمتها حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوافق على "رؤية الجزائر" الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل.

ومنذ صيف 2007 تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها فتح بزعامة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

دعوات فلسطينية للحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان المستوطنين

تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من الثلاثاء؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة ما يسمى "عيد العرش العبري".

وحثت الدعوات أهالي القدس والضفة والداخل المحتل على ضرورة الرباط وشد الرحال إلى الأقصى، وإحياء الفجر العظيم في ساحات المسجد بدءا من غد الثلاثاء 11 أكتوبر؛ للدفاع عنه وصد عدوان المستوطنين.

ودعا المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ إلى الرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال، مؤكدًا أن صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال في الأقصى، وفق حرية نيوز.

وقال: إن كل الاقتحامات التي تجرى بحق المسجد الأقصى خطيرة، وتشكل اعتداء واضحا عليه، موضحًا أن الاقتحامات وارتفاع الانتهاكات بحق المسجد تزيد في مدّة الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن ذروة الاقتحامات للمستوطنين ستكون غداً في ما يسمى بـ"عيد العرش".

وأضاف أن حكومة الاحتلال تدعم اقتحام وانتهاك المستوطنين للأقصى، والاحتلال يسعى جاهداً من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

يذكر أن "منظمات الهيكل" المزعوم دعت المستوطنين إلى قراءة جماعية توراتية في ساعات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الكبير الذي تحضر له، غدا الثلاثاء، في أيام ما يسمى "عيد العرش" العبري.

عشرات من المستوطنين المُتطرّفين يُمزّقون ويحرقون نُسَخاً من القرآن الكريم

مزّق مستوطنون يهود، اليوم الإثنين، نسخا من القرآن الكريم، وأحرقوها وألقوها بالقمامة في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

العالم _ الاراضی المحتلة

وقال مدير “أوقاف الخليل” نضال الجعبري، في تصريحات صحفية إن “مستوطنين مزقوا وأحرقوا عددا من المصاحف، وألقوها في القمامة، بمحاذاة مسجد قيطون، قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة، وسط الخليل”.

وأشار الجعبري إلى أن الاعتداء على المصاحف وبيوت الله يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات، التي نفذها المستوطنون بحق الحرم الإبراهيمي والمنازل المحيطه به، وفق “قدس برس”.

يذكر أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى الساحات المحيطة بالحرم الابراهيمي، إلا أياما قليلة خلال السنة، فيما يسمح للمستوطنين بدخولها كافة أيام السنة.

ومنعت قوات الاحتلال رفع الأذان 57 وقتاً في الحريم الإبراهيمي خلال الشهر الماضي، وفي الثالث من الشهر الجاري دنس مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف، وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قائد الثورة : الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول المتغطرسة وأنصارها بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة، وقال: هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة كلما تقتضي مصالحها.

ونشرت صباح اليوم كلمة سابقة لقائد الثورة الإسلامية خلال لقائه بالمشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2022 في طهران.

وأكد قائد الثورة الإسلامية خلال ذلك اللقاء على الدور البارز لنجوم الرياضة في ضخ المعنويات في المجتمع وقال إن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير.

وأشار سماحته إلى أن حرمان الرياضي الإيراني من الميدالية في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي الكيان الغاصب هو في الواقع انتصار لهذا الرياضي المسلم، مضيفا : على الرياضيين حماية عزتهم ووطنهم من خلال الاهتمام بسلوكهم داخل وخارج الملعب.

ولفت إلى الاية الكريمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتآ بل احياء عند ربهم وقال إن الشهداء يبعثون الامل بأن الجهاد في سبيل الله رغم صعوباته عاقبته جيدة من دون خوف ولا حزن.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية هذه البشارة عاملا للتقدم والتحرك في المجتمع، مضيفا :أن الثورة الإسلامية شجعت على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، واستشهاد أكثر من 5 آلاف من الرياضيين يؤشر على هذا الانجذاب المؤثر والشامل.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية اعتلاء رياضية إيرانية منصة تتويج البطولة مرتدية الحجاب الإسلامي وعدم مصافحتها الرجال، وتقديم الميداليات لأسر الشهداء وسجود الشكر للاعبين والتوسل بأهل البيت(ع)، وزيارة الوفود الرياضية إلى العراق لإقامة مراسم الأربعين، كلها من الأمور الملفتة للنظر في عالمنا المادي والمليء بالفساد، يجب الانتباه إليها لفهم الخصائص الروحية والأخلاقية للشعب الإيراني.

وأشار سماحته إلى الدور البارز للشخصيات المشهورة ومنهم نجوم الرياضة في رفع المعنويات في المجتمع وقال: إن التزام الرياضيين بالقيم الدينية له تأثير معنوي كبير على أبناء الشعب.

وواضاف اية الله خامنئي ان ممارسة الرياضة من عوامل النشاط والصحة البدنية والحيوية وملزم للجميع، قائلا: ان ممارسة الرياضة الاحترافية والخوض في البطولات مهمة جدًا لأنها تشجع الجمهور من جهة على ممارسة الرياضة ومدعاة للفخر من جهة اخرى، ولهذا اثمن جهود الابطال الرياضين دائما واهنئهم على انتصاراتهم.

وشدد سماحته على ضرورة الجمع بين الانتصار الفني في الميدان وانتصار القيم، وأضاف: أن عندما يحرم احد الرياضيين من ميدالية بسبب عدم التنافس مع مبعوثي الكيان الصهيوني، فهو في الواقع منتصر حقيقي لأن التنافس يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني القاتل للاطفال وعندما تدوس هذه القيم وتنتصر في المنافسة مع مبعوث الكيان الصهيوني وتحصل على الميدالية فهذه الميدالية لاقيمة لها.

ونصح سماحة آية الله الخامنئي الرياضيين بحماية شرفهم وكرامتهم والوطن من خلال الاهتمام بسلوكهم في الملعب وخارجه، وأضاف: في الماضي كانت بيئتنا الرياضية دائمًا تزين باسم الله والأئمة المعصومون والجوانب الدينية والأخلاقية. لكن الغربيين حاولوا إدخال ثقافتهم الخاصة إلى جانب الرياضات الجديدة، وأثناء التعلم والتقدم في الرياضات الجديدة، يجب أن نسيطر على ثقافتنا ولا ندع الرياضة تصبح جسرًا لدخول الثقافة الغربية.

كما شكر قائد الثورة منتجي فيلم المستطيل الأحمر على شهادة مجموعة من الرياضيين والمتفرجين خلال قصف ملعب كرة قدم في محافظة إيلام خلال فترة الدفاع المقدس، وأكد: التعبير عن الحقيقة بأعمال فنية هي مهمة ضرورية يجب القيام بها بقوة.

طهران تستضيف المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية بمشاركة شخصيات من 60 بلدا

اعلن الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام حميد شهرياري، ان المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للوحدة الإسلامية ستنطلق اعماله بطهران يوم الاربعاء المقبل بحضور الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي.

وأوضح حجة الإسلام شهرياري في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ان مؤتمر الوحدة الاسلامية سيعقد حضوريا تحت شعار "الوحدة الإسلامية والسلام وتجنب التفرقة والصراع في العالم الإسلامي"

في الفترة ما بين 12 إلى 14 اكتوبر/تشرين الاول الجاري، وستتحدث فيه أكثر من 200 شخصية من 60 بلدا في العالم اضافة الى 100 شخصية ايرانية، لافتا الى ان المؤتمر سيركز في هذه الدورة على الآليات العملية لتحقيق الوحدة الاسلامية.

وقال: ستبدأ مراسم افتتاح المؤتمر صباح يوم الأربعاء المقبل، بحضور مفكرين وشخصيات من الدول الإسلامية وسيلقي رئیس الجمهوریة آیة الله ابراهیم رئيسي كلمة في حفل الافتتاح.

وتابع قائلا: المحاور الرئيسية للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الى جانب السلام العادل والوحدة الاسلامية ومكافحة الارهاب، هي الحرية الدينية ، ومكافحة التطرف ، والتعاطف الإسلامي ، وتجنب النزاعات ، والاحترام المتبادل بين المذاهب الإسلامية ، ومراعاة الأدب ، وتجنب الخلافات والاساءة، وكذلك إدانة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف حجة الإسلام شهرياري، بالتزامن مع طهران سيعقد مؤتمر الوحدة الاسلامية في محافظات كلستان (شمال) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق) وخراسان (شمال شرق) وكردستان (غرب).

واشار الى انه قبل انطلاق المؤتمر الحضوري ستعقد ندوات عبر الإنترنت اعتبارًا من اليوم الأحد، لافتا الى عقد اجتماعات متخصصة في وقت سابق، موضحا ان امانة المؤتمر تسلمت 40 مقالا.

ولفت حجة الإسلام شهرياري الى ان قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، سيستقبل ضیوف المؤتمر، يوم الجمعة المقبل 17 ربيع الأول بالتزامن مع المولد النبوي الشريف (ص) وولادة الإمام جعفر صادق (ع). وسیختتم المؤتمر اعماله بإصدار بيان ختامي.

يذكر ان المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية يعقد سنويا في طهران بحضور شخصيات من العالم الاسلامي بالتزامن مع أسبوع الوحدة الاسلامية. الا انه خلال العامين الماضيين وبسبب جائحة كورونا، عقد المؤتمر بشكل افتراضي عبر الإنترنت.

اليمن يهز العالم.. ورسائل بالجملة تصل لدول العدوان

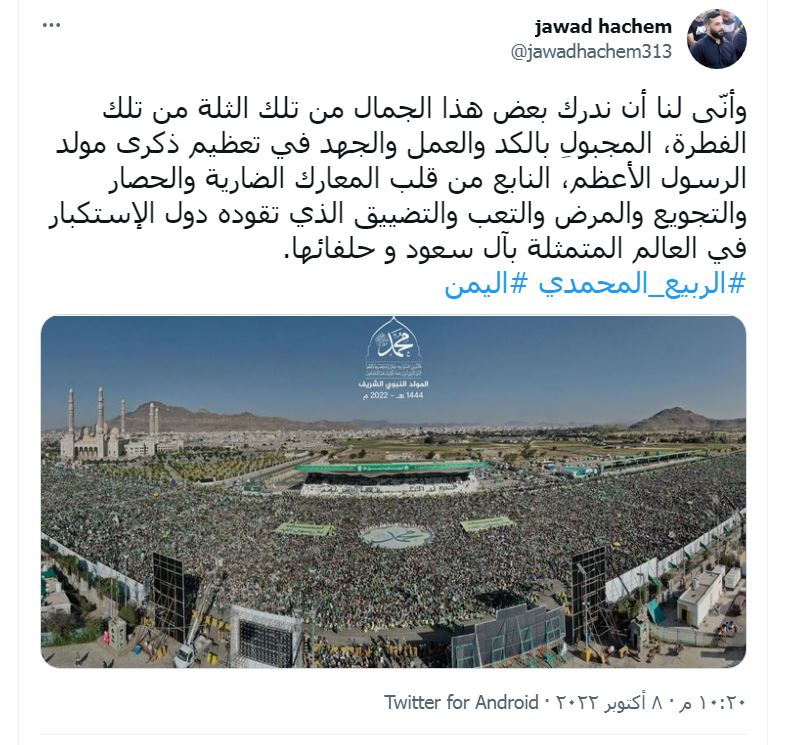

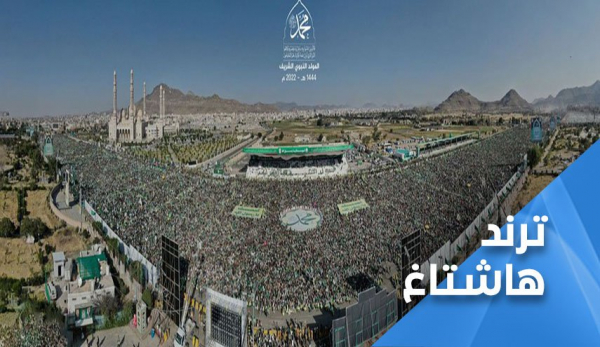

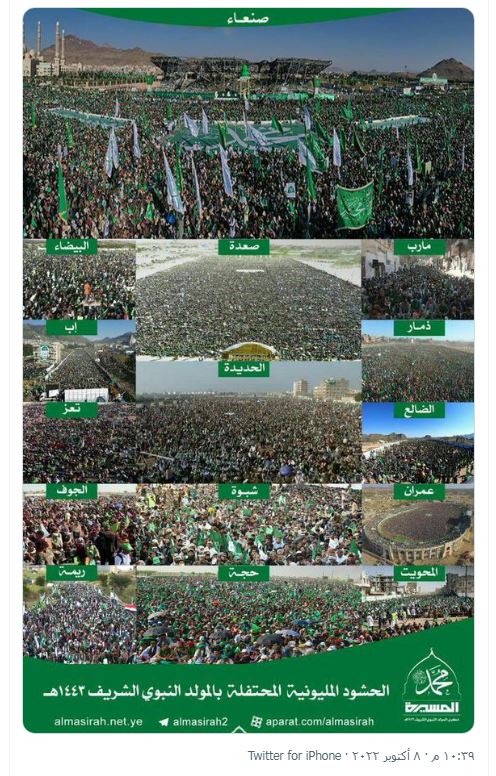

احتفل الملايين من الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف بالعاصمة صنعاء و14 محافظة اخرى من خلال مسيرات في الساحات العامة وندوات ومحاضرات معبرين عن صمودهم في وجه العدوان والحصار .

بحضور مهيب وكبير غصت الساحات والشوارع بملايين اليمنيين احتفالا بمولد خاتم الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكما كل عام في الثاني عشر من ربيع الاول يستلهم الشعب اليمني من هذه المناسبة ثباتهم ووحدتهم.

إكتست العاصمة صنعاء بالاضافة الى 14 محافظة اخرى بالرايات والشعارات الاسلامية الخاصة بالمناسبة المباركة وذلك في تعبير عن الوحدة والتمسك بالنهج الاسلامي المحمدي وأطلق خلالها فنانون ومنشدون يمنيون أعمالاً فنية وإنشادية احتفالاً بالذكرى في أسلوب مشابه للأعوام الماضية التي شهدت أعمالاً إنشادية إبداعية ورائعة.

بالاضافة الى ذلك تميزت الفعاليات في المولد النبوي هذا العام بتنوعها فالابنة اكتست بالشعارات المحمدية، والبحر زينته القوارب السريعة بالرايات الخضر في مشهد يعبر عن صمود الشعب اليمني وقدرته على الابداع رغم الحصار المفروض عليه من قبل دول العدوان.

التعلق بأحب الخلق إلى الله تعالى والشغف بشخصه العظيم حرك قلوب اليمنيين وافأدتهم كما حرك لديهم الارادة والقوة لمواجهة العدوان الغاشم فكان اكبر تجمع احتفالي في العالم ورسالة جديدة من مواطني هذا البلد ضد محاولات الاساءة لنبي الاسلام تحت ستار حرية التعبير.

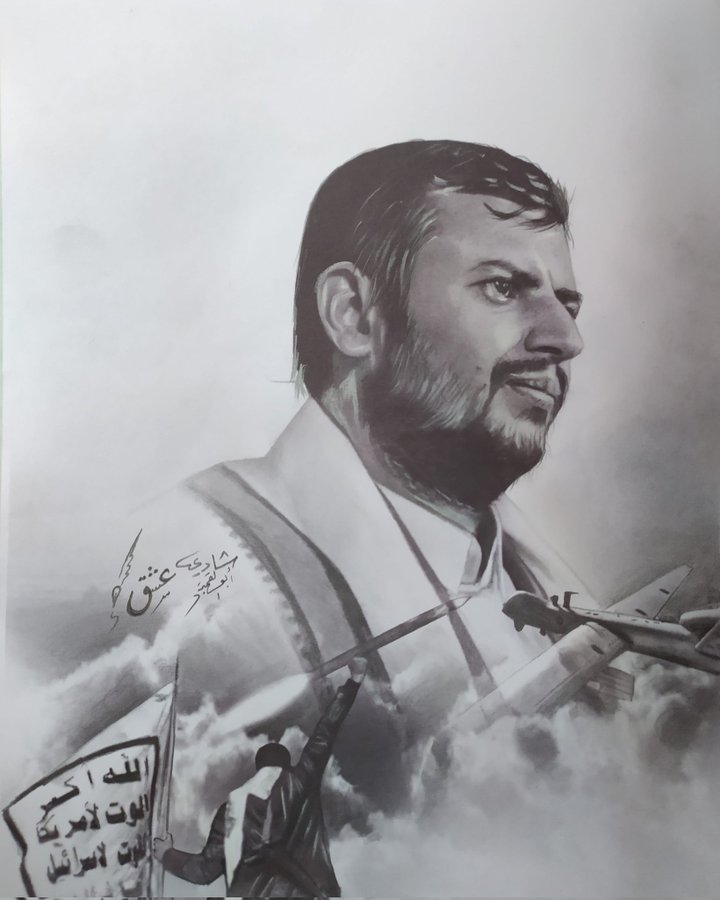

ولم تخلو هذه الاحتفالية المباركة كما الاعوام السابقة من كلمة لقائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي الذي شدد على الموقف المبدئي القرآني تجاه قضايا الامة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، داعياً الشعب اليمني العزيز لمواصلة التصدي للعدوان طالما استمر.

وأوضح السيد الحوثي أن قوى الاستكبار تسعى لتغييب العدل من الحياة ومنه إقامة القسط وتمكين الظالمين وارتكاب الجرائم بحق المستضعفين، مضيفاً: "الأمريكيون والصهاينة ومن معهم يسعون لاستعباد الناس واعتماد الوحشية والجبروت لإذلالهم والسيطرة عليهم".

وأكد السيد الحوثي خلال كلمته امام الاحتفالات الحاشدة بذكرى المولد النبوي ان التطبيع نفاق وخيانة لله ورسوله والمسلمين، داعيا قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية للكف عن الاساءة لخاتم الانبياء محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام.

ونشر عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي صورا من مراكز تجمع الشعب اليمني في مختلف المحافظات احتفالا بالمولد النبوي الشريف وكتب متسائلا، هذه اكبر حشود في تاريخ اليمن، وإن لم تكن تمثل إرادة الشعب اليمني كما تدعي دول العدوان ومرتزقتها فمن يمثلها اذا؟".

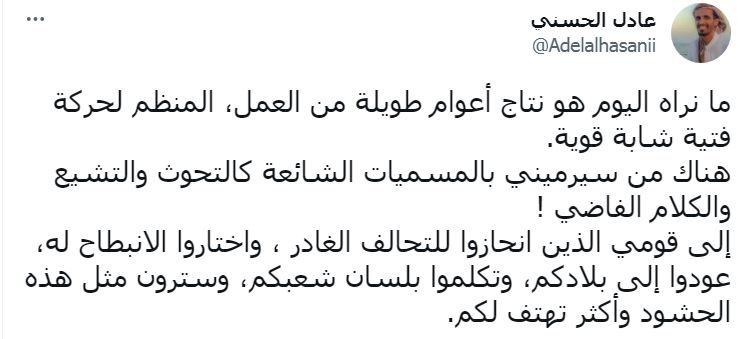

وغرد "عادل الحسني" على مشاهد المليونية قائلا "ما نراه اليوم هو نتاج أعوام طويلة من العمل، المنظم لحركة فتية شابة قوية. هناك من سيرميني بالمسميات الشائعة كالتحوث والتشيع والكلام الفاضي ! إلى قومي الذين انحازوا للتحالف الغادر، واختاروا الانبطاح له، عودوا إلى بلادكم، وتكلموا بلسان شعبكم، وسترون مثل هذه الحشود وأكثر تهتف لكم".

وقال "جعفر فضل الله" في تغريدة على حسابه الخاص "وما تزال #اليمن مذهلة في أصالة الانتماء وهيبة المشهد.. #المولد_النبوي_الشريف".

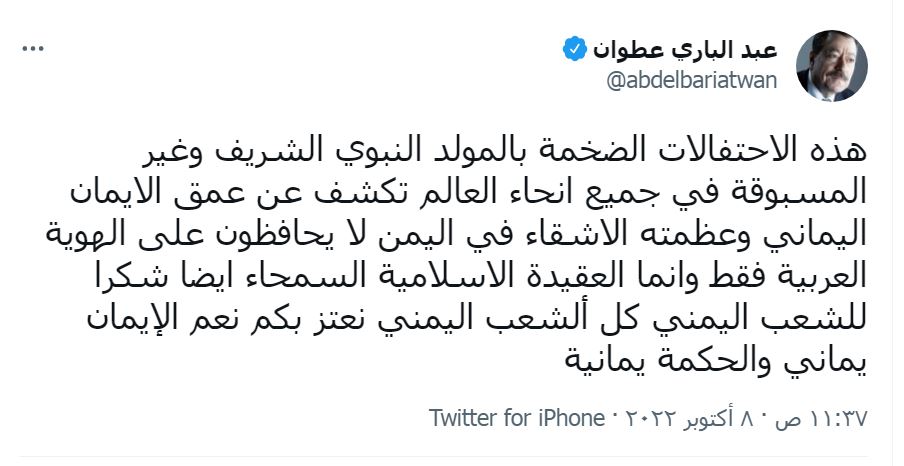

وكتب الصحفي البارز ورئيس تحرير صحيفة رأي اليوم "عبد الباري عطوان" في تغريدة على حسابه الخاص "هذه الاحتفالات الضخمة بالمولد النبوي الشريف وغير المسبوقة في جميع انحاء العالم تكشف عن عمق الايمان اليماني وعظمته الاشقاء في اليمن لا يحافظون على الهوية العربية فقط وانما العقيدة الاسلامية السمحاء ايضا شكرا للشعب اليمني كل ألشعب اليمني نعتز بكم نعم الإيمان يماني والحكمة يمانية".

وعلق "علي شعيب" على المشاهد الاحتفالية في اليمن بتغريدة له قائلا " لهذا الشعب العظيم ..تخشع كلّ المفردات وتعجز معاجم الحروف . #صنعاء_الحب #اليمن".

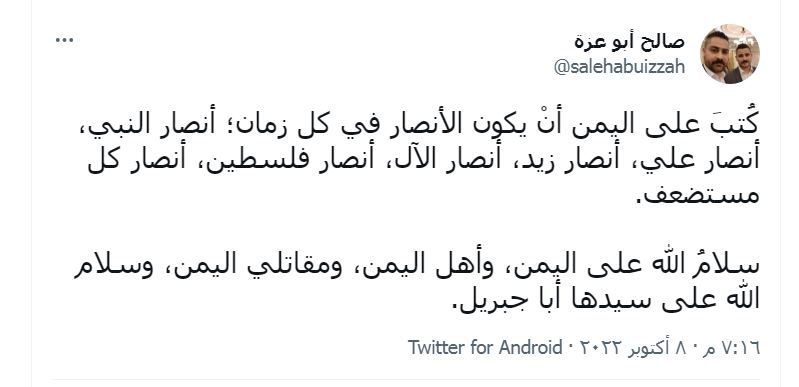

وأشار "صالح أبو عزة" في تغريدة له "كُتبَ على اليمن أنْ يكون الأنصار في كل زمان؛ أنصار النبي، أنصار علي، أنصار زيد، أنصار الآل، أنصار فلسطين، أنصار كل مستضعف. سلامُ الله على اليمن، وأهل اليمن، ومقاتلي اليمن، وسلام الله على سيدها أبا جبريل".

وغرد "شادي أبو القمبز" على حسابه الخاص قائلا "بوركتم وبوركت هذه الحشود المباركة التي خرجت للأحتفاء بمولد انوار المصطفى صلواتك عليه وعلى اله .هنيئاً لك يارسول الله بهذه الانصار والحشود المباركة. وهنيئاً لكم ياشعب اليمن بهذا النسب والشرف العظيم . #المولد_النبوي_الشريف #فلسطين #الفن_المقاوم_عشق".

ورأى رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية "Mahmoud Refaat"في تغريدته "ان هذه الحشود الضخمة في مدينة #صنعاء بمناسبة #المولد_النبوى_الشريف تؤكد أن #اليمن شعب متمسك بإيمانه وتصدق حديث الرسول ص: الإيمان يمان. من يظن أن بمقدوره تركيع هكذا شعب فهو واهم، فهذه الحشود قادرة على إزالة أي نظام لكنها من توفر حاضنة شعبية لمن تحمل النيران ولم يهرع للفنادق".

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "jawad hachem" التي قال فيها "وأنّى لنا أن ندرك بعض هذا الجمال من تلك الثلة من تلك الفطرة، المجبولِ بالكد والعمل والجهد في تعظيم ذكرى مولد الرسول الأعظم، النابع من قلب المعارك الضارية والحصار والتجويع والمرض والتعب والتضييق الذي تقوده دول الإستكبار في العالم المتمثلة بآل سعود و حلفائها. #الربيع_المحمدي #اليمن".