تقي زاده

La commission des ''Caractéristiques de la nouvelle civilisation islamique et sa différence avec celle occidentale''

Il y a une profonde relation entre la civilisation et l’industrie. Si l’on veut constater minutieusement, on voit que la civilisation islamique en Iran est en relations avec les centres de l’industrie. Dans ce sens, nous pouvons citer l’industrie de la médecine, de l’énergie et du pétrole. La région où nous vivons est pleine des ressources naturelles, a-t-il précisé.

Cette personnalité religieuse a insisté sur les méthodes de traitement en Occident et en Orient. Indiquant les méthodes de traitement moderne en Occident et la médecine traditionnelle de la Chine, il a dit que ces méthodes constituent une partie importante de la civilisation.

La place de l’islam en Iran présente la civilisation dans le monde entier. De grand potentiel existe en civilisation que nous devons le profiter de manière correcte, a-t-il ajouté.

Jalal el-Dine Rahmat, député du parlement et le membre du conseil suprême de l’Indonésie a marqué que la civilisation orientale se tourne vers la religion et croit en éternité. La civilisation occidentale ne croit pas en éternité et en utopie.

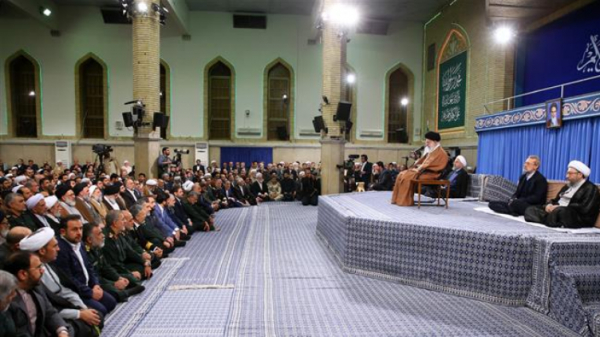

Le Leader reçoit les responsables du pays ainsi que les invités de la Conférence de Téhéran

Le Leader de la Révolution islamique a reçu en audience, ce mercredi 6 décembre, les trois chefs des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif ainsi qu'un nombre de responsables, d'ambassadeurs des pays islamiques en poste à Téhéran tout comme des convives qui participent à la 31e conférence internationale pour l’unité islamique.

À l’occasion de la date anniversaire de la bienheureuse naissance du noble prophète de l’Islam (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) et de l’Imam Sadeq (béni soit-il), sixième Imam des chiites, l’Ayatollah Khamenei a évoqué plusieurs dossiers concernant le monde de l'islam dont la Palestine. Selon l'Ayatollah Khamenei, "la Palestine finira par se libérer du joug israélien".

Au début de son discours, il a qualifié "l'unité et la résistance de moyen qui pourrait assurer au monde de l'islam puissance et unité".

Pour l’Ayatollah Khamenei, « les États-Unis, le régime sioniste et les pays stipendiés des puissances sont les pharaons du monde contemporain ». En allusion à leur tentative d’engendrer la guerre et la dissension au sein de l’Oummah islamique, le Leader de la Révolution islamique a précisé que certains politiciens américains avaient reconnu explicitement ou implicitement qu’il fallait déclencher la guerre et le conflit en Asie de l’Ouest afin d’assurer la sécurité du régime sioniste et d’entraver le progrès du monde de l’islam.

Déplorant le suivisme de certains pays de la région envers les politiques des États-Unis, l’Ayatollah Khamenei a affirmé : « Je ne tiens pas à répondre aux discours stupides de certains, mais je leur conseille de renoncer aux tyrans hégémoniques et de se rappeler des versets coraniques selon lesquels tout suivisme envers les tyrans n’aboutira qu’à la destruction. »

Pour l’Ayatollah Khamenei, l’objectif sublime des ennemis par la création des groupes takfiristes est d’engendrer la guerre entre chiites et sunnites.

« Heureusement que nos ennemis sont loin d’être intelligents, voilà pourquoi l’objectif des ennemis de l’islam soit la guerre confessionnelle n’a pas été réalisé et il ne sera pas réalisé à l’avenir », a-t-il fait savoir.

Dans une autre partie de ses propos, Il a affirmé que la décision des ennemis de l’islam de vouloir annoncer Qods comme capitale du régime sioniste était due à leur impuissance et faiblesse avant d’ajouter : « Indubitablement, le monde musulman résistera face à ce complot et ce sont les Sionistes qui en subiront le plus grand coup. Et la chère Palestine sera finalement libre. »

Les groupes palestiniens prêts à la guerre

Les groupes politiques palestiniens ont estimé que le transfert de l'ambassade américaine à Qods violait toutes les lignes rouges et annoncé qu'ils ne permettront jamais que ce plan de Donald Trump voie le jour. Simultanément, l'armée du régime de Tel-Aviv est en état d'alerte à Qods et en Cisjordanie.

Lors des contacts séparés avec certains responsables arabes dont le président de l'Autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas le président américain, Donald Trump leur a mis au courant de sa décision concernant le transfert de l'ambassade des États-Unis depuis Tel-Aviv à Qods.

À la suite de la diffusion de cette nouvelle un tollé général s'est déclenché depuis mardi soir, 5 décembre, sur l'échiquier international et ne cesse de prendre de l'ampleur.

Dans un message à l'adresse des dirigeants des pays arabo-musulmans, l'Organisation de coopération islamique, OCI, du secrétaire général de la Ligue arabe et d'autres organisations internationales, Ismaël Haniyeh a annoncé que la nation palestinienne ne permettra jamais la mise en application de cette machination et qu'il disposait de toutes les options pour défendre la patrie et les valeurs sacro-saintes.

"Tout au long de l'histoire, le gouvernement américain a prouvé qu'il avait toujours pris la partie d'Israël et qu'il soutenait explicitement les crimes commis par ce régime à l'encontre de la nation palestinienne", a-t-il dénoncé.

Il a averti que le transfert de l'ambassade américaine à Qods était une décision dangereuse et qu'elle camouflait les actions du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu dont la judaïsation de Qods.

"La décision de Trump prouve les actions hostiles des États-Unis et la guerre qu'il a déclenchée à l'encontre de la nation palestinienne et l'Oumma arabo-musulmane", c'est ce qu'a réaffirmé Ahmed al-Mudallal, un haut responsable du mouvement du Jihad islamique de la Palestine.

Ahmed al-Mudallal a appelé les Palestiniens à envahir massivement les rues et scander haut et fort "Qods ne sera jamais Jérusalem" et cette ville sainte restera pour toujours la première qibla des musulmans.

Ahmed al-Mudallal a demandé à Mahmoud Abbas à mettre fin aux négociations de compromis avec Israël qui se tiendront sous l'égide des États-Unis. "Les États-Unis ne sont pas en mesure de rétablir la paix dans le monde, mais par contre ce pays est à l'origine de l'instabilité dans la région", a-t-il martelé.

Abou Ahmad Fouad, secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, "FPLP" s'est également penché sur cette décision des États-Unis pour dire: " Si l'ambassade américaine est transférée à Qods les Palestiniens connaîtront le crime du siècle".

Il a ensuite invité les Palestiniens et l'Oumma arabo-musulmane de tenir tête à cette nouvelle attaque contre Qods.

La radio du régime israélienne a annoncé qu'à la suite de la mise en application de cette décision de Trump l'armée israélienne était en état d'alerte maximale à Qods et en Cisjordanie.

Les médias américains ont également annoncé que les forces spéciales du pays avaient été déployées dans certaines ambassades américaines avant que cette décision de Trump ne voie le jour.

Réunion d’urgence des commandants militaires israéliens

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a recommandé, mardi soir, à tous les appareils politiques et sécuritaires israéliens de se préparer aux conséquences dues à la possible reconnaissance par le président américain de Qods comme la capitale d’Israël.

Selon l’IRNA, Netanyahu a tenu ses propos lors d’une réunion confidentielle de la commission de sécurité au Parlement israélien (Knesset).

Il a également déclaré qu’en cas d’annonce par Donald Trump de déplacer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Qods, tous les Israéliens devaient se préparer à l’aggravation de la situation.

Dans une autre partie de ses propos, il a ajouté : « Les appareils sécuritaires ne disposent pas d’informations précises sur l’ampleur des réactions à la décision de M. Trump, mais leur réponse sera la meilleure face aux éléments qui aggraveront la situation. »

Dans ce droit fil, la chaîne Al-Alam a rapporté que les commandants militaires israéliens s’étaient réunis en urgence, mardi soir, afin de se pencher sur une éventuelle escalade des tensions suite à la décision du président américain de déplacer son ambassade à Qods.

Dans une dépêche urgente citant des sources palestiniennes, la chaîne Al-Alam a annoncé que des forces israéliennes ont arrêté le secrétaire du mouvement Fatah, Shadi Matour et huit autres chefs de ce mouvement palestinien.

La porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders a déclaré, mardi, lors d’une conférence de presse que le président Donald Trump devait annoncer mercredi sa décision sur le transfert de l’ambassade US à Qods.

Ambassade US à Qods: condamnations internationales

Le président américain Donald Trump a informé, mardi 5 décembre, le président de l’Autorité autonome palestinienne Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie Abdallah II de son intention de transférer l'ambassade américaine à Qods.

Cela a suscité des réactions alarmées un peu partout dans le monde.

« Le président Abbas a souligné les conséquences dangereuses d'une telle décision sur le processus de paix, sur la paix, la sécurité et la stabilité de la région et du monde », a souligné le porte-parole de M. Abbas, Nabil Abou Roudeina.

Pour sa part, le Hamas a estimé que « toutes les lignes rouges » étaient franchies, appelant tous les Palestiniens à manifester vendredi, proclamé « journée de colère ».

Dans des conversations téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine et le pape François, le président de l’Autorité autonome palestinienne Mahmoud Abbas leur a demandé d’empêcher le déménagement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Qods.

En Irak, le Premier ministre Haïder al-Abadi a déclaré que son gouvernement était opposé au transfert de l'ambassade américaine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la reconnaissance par les États-Unis de Qods comme capitale d’Israël représentait une «ligne rouge» pour les musulmans. Dans un discours devant le Parlement, il a prévenu qu’Ankara suspendrait toute relation diplomatique avec Israël si une telle annonce se concrétisait. Il a aussi annoncé son intention de convoquer une réunion des pays de l’Organisation de la coopération islamique à ce sujet.

Quant au roi de Jordanie Abdallah II, il s’est entretenu au téléphone avec Donald Trump, le mettant en garde contre les graves conséquences du transfert de l’ambassade US à Qods, sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient.

Le roi du Maroc, Mohammed VI a averti, dans un communiqué, au nom de 57 pays islamiques, du transfert de l’ambassade américaine à Qods. Selon le souverain marocain, cette mesure est susceptible d'avoir un impact négatif sur les perspectives d'une solution juste et globale au conflit palestino-israélien.

Pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dont le pays est un proche allié des États-Unis, l'intention de M. Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Qods risque de « compliquer » davantage la situation dans la région. Ainsi, lors d'un entretien téléphonique avec M. Trump, M. Sissi a affirmé « la position constante de l'Égypte sur le maintien du statut juridique de Qods dans le cadre des normes internationales et des résolutions de l'ONU ».

Alliés reconnus du régime de Tel-Aviv, la Jordanie, le Maroc et l'Égypte ont peur de voir une grande vague de violences éclater chez eux si la ville de Qods est reconnue officiellement par les États-Unis comme capitale de l'entité sioniste.

Certains médias en se basant sur leurs propres sources s’attendent à ce que Donald Trump reconnaisse Qods comme capitale d’Israël et qu’il reporte le transfert de l’ambassade à Qods.

Trump doit s'exprimer ce mercredi sur le statut de Qods, selon la Maison Blanche.

"Les Hachd al-Chaabi ont combattu les terroristes venus de 140 pays"

Les terroristes de Daech déployés en Irak étaient originaires de 140 différents pays a précisé Ibrahim Jaafari, ministre irakien des Affaires étrangères.

" Les ressortissants de 140 pays étrangers dont les États-Unis et le Royaume-Uni ont grossi les rangs de Daech sur le territoire irakien", a déploré le chef de la diplomatie irakienne, Ibrahim Jaafari lors du Forum global diplomatique qui s'est tenu hier, mardi 5 décembre à l'université Regent's à Londres.

Le terrorisme est un phénomène mondial sans religion et nationalité précises. C'est grâce au dévouement du peuple, de l'armée, des Peshmergas kurdes, de la police, des unités anti-terroristes et des pays amis et voisins de l'Irak que Daech a été éradiqué", a-t-il affirmé avant de poursuivre: " Les terroristes qui ont combattu dans les rangs de Daech et qui s'étaient presque emparés du quart du territoire irakien étaient originaires des États-Unis, de la Grande-Bretagne, des pays du bassin du golfe Persique et de l'Asie de l'est."

Pour le chef de la diplomatie irakienne, la lutte contre Daech est une sorte de guerre mondiale, car pour anéantir ce réseau terroriste, le monde entier a dû se mobiliser. Un modèle à suivre selon lui pour résoudre d'autres problèmes.

Selon Ibrahim Jaafari, après la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont lancé les organisations comme l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) et le Marché commun, et en dépit de différends profonds qui les divisaient , ils se sont concentrés sur la sécurité, le redressement économique et ainsi ils ont pu faire asseoir la paix dans le continent.

"Il revient aussi aux pays du Moyen-Orient de faire une coalition et lancer des instances régionales pour aider au raffermissement de la paix", a-t-il préconisé.

Interrogé sur les Unités de mobilisation populaire, Hachd al-Chaabi le premier diplomate irakien a répondu :

" En cas d'offensive étrangère, les forces populaires se sont depuis toujours, et ce, partout dans le monde, dont en Angleterre, mobilisées pour défendre la patrie."

Les Hachd al-Chaabi, a-t-il lancé, ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre Daech. Un rôle d'ailleurs approuvé par le Parlement irakien, qui reconnaît ces unités comme faisant partie des forces armées irakiennes.

" On ne permettra à aucun individu ou gouvernement étrangers de s'exprimer sur les Hachd al-Chaabi ", a-t-il renchéri.

Plus loin dans ses propos Ibrahim Jaafari a déclaré:

" Tout comme ils ont essayé de faire passer les atrocités des terroristes de Daech pour des guerres de confessions opposant les sunnites aux chiites, les médias occidentaux tentent de faire passer les Hachd al-Chaabi pour ce qu'ils ne sont pas! "

Hariri risque-t-il d’être éliminé par Riyad ?

Si le Hezbollah refuse le changement, je démissionne, avait dit Saad Hariri. Une déclaration jugée peu probable d'après un expert des questions de l’Asie de l’Ouest.

En effet, pour Mohammad Sadeq al-Hosseini, le Premier ministre libanais Saad Hariri s’est transformé en un obstacle pour le projet saoudien après avoir retiré sa démission et accepté de coopérer avec le Hezbollah. Il risque donc d’être éliminé par Riyad.

Évoquant la possible prise de position de l’Arabie saoudite envers Saad Hariri, cet expert ajoute : « Saad Hariri n’est plus celui qui était en détention par Al-Saoud. Les Saoudiens cherchent probablement à l’éliminer. »

Revenant sur le rôle des Américains et Israéliens dans l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafiq Hariri, il n’a pas écarté le fait que les Saoudiens élimineraient Sadd Hariri tout comme ils avaient assassiné son père.

Il s’est ensuite attardé sur le statut du Hezbollah sur la scène politique libanaise, pour affirmer que la poursuite de la vie politique de Saad Hariri était due à l’ambiance sûre créée par le Hezbollah, c’est pourquoi Saad Hariri est revenu sur sa démission.

Insistant sur l’échec du projet visant à déstabiliser le Liban ainsi que le rôle spécial du Hezbollah dans la neutralisation de ce complot, l’expert des questions de l’Asie de l’Ouest a précisé que la sagesse et la clairvoyance du secrétaire général du Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah avaient étouffé dans l’œuf le nouveau complot des Saoudiens.

Dans une autre partie de ses propos, il s’est penché sur les résultats des politiques suivies par Washington envers Riyad pour dire que le complot de Donald Trump et son gendre juif Jared Kushner en Arabie saoudite est pratiquement voué à l'échec.

L’expert a conclu son article en réitérant l’importance de la victoire de la Résistance face à la conspiration des ennemis du Liban, sans manquer de rappeler que Seyyed Hassan Nasrallah et son fidèle compagnon Michel Aoun resteraient les acteurs les plus importants de la scène politique et de la Resistance libanaise.

17 Rabii Al Aval La date de naissance du Prophète Muhammad (s)

Bien qu’il soit né dans la société polythéiste de l’Arabie préislamique, il n’a jamais adoré des idoles et a évité les manières inappropriées des cultes idolâtres de cette société. Il a été choisi par Dieu et est devenu son messager à l’âge de quarante ans.

Son message le plus important fut l’invitation au monothéisme et le but de sa mission, comme il l’a dit lui-même, était la perfection des vertus morales de l’homme. Bien que les polythéistes de la Mecque l’aient persécuté, lui et ses partisans, pendant de longues années, ni lui, ni ses compagnons, n’ont jamais renoncé à leurs activités pour la diffusion de l’Islam.

Après treize ans d’activités et de prêches à la Mecque, il a été obligé d’émigrer à la Médine. Cette émigration (hijra) marque le début du calendrier musulman. À Médine, il a été confronté à plusieurs guerres imposées par les polythéistes. Dans la plupart de ces guerres, la victoire est revenue aux musulmans.

Grâce aux efforts du Prophète, la société préislamique de l’Arabie s’est transformée, en peu de temps, en une société des croyants monothéistes. A la fin de vie du Prophète, presque toute la population de la Péninsule arabe étaient devenue musulmane. Au cours des siècles, le nombre des musulmans a augmenté et cette religion est aujourd’hui celle qui progresse le plus dans le monde. Le Prophète a conseillé aux musulmans de se baser sur deux choses :

le Coran et les membres immaculés de sa Famille (les Ahl al-Bayt), et de ne pas les abandonner.

Il a également mentionné ‘Ali b. Abî Tâlib comme son successeur lors de différents évènements durant sa vie, notamment lors du célèbre évènement de Ghadïr Khumm.

Biographie

Il existe de nombreux rapports sur les faits historiques de la vie du Prophète, si nombreux qu’on peut penser que sa vie est documentée de manière plus claire et plus précise que la vie de tout autre prophète. Cependant, comme toutes les figures historiques, tous les aspects de sa vie ne sont pas connus, des ambiguïtés demeurent et il existe des désaccords entre les différents historiens.

Malgré la différence des opinions, en s’appuyant sur les références incontestables comme le Coran et la Tradition (sunna), on peut extraire certains faits historiques (voir les sources d’information sur la vie du Prophète) et donner une image relativement claire de sa vie.

Sa naissance à la Révélation

Muhammad est né à la Mecque, lieu de pèlerinage et carrefour commercial du centre de l'Arabie. Il appartenait au clan prestigieux mais déclinant des gardiens du sanctuaire de la Ka'aba.[1].

Sa lignée ses épithètes et ses attributs

La lignée du Prophète était ainsi : Muhammad b. 'Abd Allah b. Abd al-Muttalib (Shaybat al-Hamd, 'Amir) b. Hâshim ('Amru al-'Ula) b. 'Abd Manâf (Mughayrah) b. Qusayy (Zayd) b. Kilab (Hakîm) b. Murra b. Ka'b b. Lu'yy b. Ghâlib b. Fihr (Quraysh) b. Malik b. Nadr (Qays) b. Kan'âna b. Khuzayma b. Mudrika (Amru) b. Ilyâs b. Mudr b. Nizar (Khuldân) b. Ma'add b. 'Adnân.

Ses épithètes les plus importantes sont : Abu al-Qâsim et Abû Ibrâhîm. Quelques autres épithètes lui sont attribués : Mustâfâ (« le préféré »), Habîb-Allâh (« l’aimé de Dieu »), Safî-Allâh (« … »), Ni'mat-Allâh (« la grâce de Dieu »), Khîyarat Khalq-Allâh (« le bienfait de la création de Dieu »), Sayed al-Mursalîn (« le seigneur des envoyés »), Khâtam al-Nabîyîn (« le sceau des Prophètes »), Rahmat li l-'Âlamîn (« Miséricorde des deux mondes »), al-Nabî al-Ummî (« le Prophète illettré »).

Sa mère était Âmina bint Wahab b. 'Abd Manâf b. Zuhra b. Kilab. Il perdit sa mère lors d’un voyage à Yathrib (ancien nom de Médine), où ils étaient allés rendre visite à leurs parents du côté de sa grand-mère paternelle (la mère d'Abd al-Muttalib, c’est-à-dire Bani 'Adîyy b. Najjâr). Âmina décéda et fut enterrée à Abwâ' sur le chemin de retour à la Mecque, à l’âge de trente ans. Lors de la mort de sa mère, Muhammad avait six ans et trois mois ou quatre ans d’après certaines sources.

À propos de la lignée de Muhammad, 'Allâma Majlisî dit « le chiisme imamite admet la piété/foi d'Abû Tâlib, d’Amina bint Wahab, de 'Abd Allah b. Abd al-Muttalib et de tous les ancêtres du Prophète, jusqu’au Prophète Adam (s) ».

Sa naissance

L’année exacte de la naissance du Prophète n’est pas connue. Ibn Hishâm et certains autres ont écrit que sa naissance advint en l’an appelé « de l’éléphant » ('âmm al-fîl). C’est l’année où Abraha al-Ashram essaya de détruire la Ka'ba avec ses éléphants. Mais cette précision n’éclaire pas pour autant l’année de sa naissance, puisqu’on ne peut savoir exactement à quelle année correspond « l’an de l’éléphant ». Cependant, en considérant que son décès survint en 632 de l’ère chrétienne, et sachant qu’il avait 63 ans à sa mort, on peut présumer que sa naissance eut lieu en 569 ou 570 de l’ère chrétienne.

Le jour et le mois de sa naissance sont donnés plus précisément, mais les chiites et les sunnites divergent à ce sujet : d’après les chiites, il naquit le 17ème jour du mois arabe de Rabi' al-Awwal ; d’après les sunnite, ce fut le 12ème jour de ce mois.

Son enfance

Il existe différents récits sur l’enfance de Muhammad,(s) dans lesquels il est presque impossible de distinguer la réalité de la légende. Dans le Coran et la Sunna, seuls de courts passages concernent son enfance. Parmi le peu de choses sur lesquelles tous les historiens sont d’accord, il y ceci que Muhammad fut orphelin dans son enfance [2].

Quelques mois après le mariage de son père ’Abd Allah avec sa mère Âmina, la fille de Wahab, le chef de la tribu de Banu Zuhra, 'Abd Allah partit pour un voyage commercial à Damas et mourut sur le chemin de retour à Yathrib (l’actuelle Médine). Certains historiens écrivent que sa mort précéda la naissance de Muhammad, d’autres pensent qu’il décéda quelques mois après la naissance de son fils. Muhammad passa les premières années de son enfance avec une femme de la tribu de Bani Sa'd nommée Halîma, qui l’allaita.

Il vécut avec elle et son mari dans le désert. Puis il perdit sa mère, comme il a été dit, à l’âge de six ans. Suite à cette perte, son grand-père, Abd al-Muttalib, le prit avec lui à titre de tuteur.

Quand Muhammad eut huit ans, Abd al-Muttalib décéda à son tour et c’est son oncle, Abû Tâlib, qui le prit à sa charge [3].

Il est écrit qu’à la maison d'Abû Tâlib, la femme de ce dernier, Fâtima bint Asad, se montra très tendre avec Muhammad, si bien qu’à sa mort le Prophète dit :

« Aujourd’hui, c’est ma mère qui est morte ! ».

Puis il fit un linceul de son propre manteau, la mit dedans, la descendit dans son caveau et s’allongea dans sa tombe quelques minutes. En le voyant ainsi, les gens lui dirent :

« Ô ! Envoyé de Dieu! Es-tu aussi troublé pour Fatima? » Il a répondu « Oui ! Elle fut vraiment ma mère! Elle laissait ses propres enfants pour me nourrir en premier ; elle laissait ses propres enfances pour me laver en premier. Elle fut vraiment ma mère » [4].

Son premier voyage en Syrie (Shâm) et la prophétie du moine chrétien

D’après les sources historiques, quand Muhammad n’était qu’un enfant, il accompagna son oncle Abu Talib dans un de ses voyages à Damas. Au cours du trajet, ils s’arrêtèrent dans un lieu nommée Busrâ où ils rencontrèrent un moine chrétien nommé Bahîrâ. D’après ces sources, ce moine, ayant aperçu des signes de prophétie en Muhammad, conseilla à Abû Tâlib de prendre soin de lui et de le protéger en particulier contre les Juifs qui étaient ses ennemis.

Il est écrit aussi que quand les gens de la caravane se furent éloignés de Bahîrâ, il dit à Muhammad :

« Au nom d’al-Lât et d’al-'Uzzâ, je te conjure de répondre à mes questions ! » Muhammad lui répondit : « Ne me demande pas de te répondre au nom d’al-Lât et d’al-'Uzzâ, car je ne trouve rien de plus déplaisant que ces deux idoles » [5]. Alors Bahîrâ l’interrogea au nom de Dieu.

Son adolescence (Hilf al-Fudûl)

Un des évènements les plus importants de la vie de Muhammad (s) avant son mariage fut sa participation à un pacte nommée Hilf al-Fudûl. Il s’agissait d’un accord passé entre les jeunes de la Mecque, dans lequel ils s’engageaient à « soutenir toutes les personnes oppressées et leur rendre leur droit » [6].

Son mariage

Il est écrit que quand Muhammad eut vingt-cinq ans, Abû Tâlib lui dit :

« La caravane de Quraysh est prête à aller à Damas. Khadija bint Khuwaylid a confié de l’argent à certains membres de ta famille pourqu’ils conduisent un commerce pour elle et lui rapportent sa part du profit. Si tu le veux bien, elle acceptera sans doute que tu les rejoignes. »

Muhammad parla avec Khadîja et elle accepta. Ibn Ishaq écrit que quand Khadîja vit la sincérité et la dignité de Muhammad, elle lui dit qu’elle lui confierait une plus grande somme d’argent que les autres s’il acceptait de faire du commerce avec cet argent.

Khadîja reçut des gains considérables grâce au commerce que le Prophète effectua pour elle, parce qu’elle avait compté sur sa sincérité, sa véracité et sa droiture, reconnus alors par tous à la Mecque. Suite à ce voyage commercial, Khadîja épousa Muhammad. Il est rapporté que Muhammad avait vingt-cinq ans et Khadîja quarante ans à ce moment-là. Néanmoins, considérant l’âge de son enfant, on peut penser qu’elle devait être plus jeune que cela lors du mariage. On peut penser aussi que les historiens arabes ont mentionné l’âge de quarante ans, comme l’âge symbolique de la maturité.

Khadîja mit au monde peu d’enfants: ses garçons moururent à la naissance ; la plus célèbre de ses filles est Fâtima.

Khadîja vécut vingt-cinq ans avec le Prophète et décéda dix après la Révélation (Bi'that). Sa mort semble être survenue un an et six mois après la sortie de la tribu de Bani Hâshim de la vallée d'Abû Tâlib.

Après sa mort, le Prophète épousa Sawda bint Zam'a b. Qays. Ses épouses suivantes furent : 'Aïcha, Hafsa, Zaynab bint Khuzayma b. Hârith, Umm Habiba, Umm Salama, Zaynab bint Jahsh, [[Juwayriyya bint Hârith b. Abi Dirâr], Safiyya bint Huyayy b. Akhtab, et Maymuna bint Hârith b. Hazn. [7].

Ses enfants

Tous les enfants du Prophète décédèrent avant lui, sauf sa fille Fatima. Tous ses descendants naquirent par la lignée de Fatima. En tout, il eut trois garçons et quatre filles :

Qâsim, son premier enfant, mort à la Mecque à l’âge de deux ans.

'Abd Allah, né à la Mecque peu de temps après la Révélation, mort là aussi.

Ruqayya, morte à Médine en l’an 2 de l’Hégire.

Zaynab, morte à Médine en l’an 8.

Umm Kulthûm, morte à Médine en l’an 9.

Ibrâhîm, mort à Médine en l’an 10.

Fatima, morte à Médine en l’an 11.

Précisons qu’à l’exception d’Ibrâhîm, qui était de son épouse Marîa al-Qibtîyya (Marîa la Copte), tous ses autres enfants étaient de Khadîja bint Khuwaylid.

Installation de la Pierre Noire (Hajar al-Aswad)

L’installation de la Pierre Noire (al-hajar al-aswad) de la Ka'ba eut lieu avant la Révélation. Cet évènement confirma le statut social du Prophète parmi les gens de la Mecque. D’après les historiens, la Ka'ba était un lieu respecté même par les Arabes polythéistes de l’époque préislamique (ce qu’on appelle « l’âge de l’ignorance »). Il paraît que peu de temps avant la Révélation, une catastrophe naturelle (averse et inondation) endommagea la Ka'ba et ruina ses murs.

La tribu de Quraysh se chargea de sa reconstruction. Mais au moment de l’installation de la Pierre Noire à l’intérieur de Ka'ba, un conflit éclata entre les chefs de la tribu, chacun voulant s’approprier l’honneur de cette installation. Le conflit s’envenima, les chefs de la tribu apportèrent un seau de sang et trempèrent leurs mains dedans pour jurer de se battre jusqu’à la victoire. Comprenant que ceci n’était pas une solution, ils convinrent de prendre pour arbitre la première personne qui entrerait par le portail de Bani Shayba de la mosquée al-Haram et d’accepter sa décision.

Muhammad fut le premier à se présenter et fut donc choisi comme arbitre. Il était réputé comme quelqu’un de juste et vrai parmi les nobles de Quraysh, qui lui firent part de leur conflit. Muhammad leur demanda alors d’étaler son manteau par terre, ce qu’ils firent. Il plaça la Pierre Noire sur le manteau et demanda à chacun des nobles de prendre un bout du manteau pour soulever la Pierre. Ils la soulevèrent ainsi tous ensemble et la placèrent à l’intérieur de la Ka'ba. Par un tel jugement, Muhammad réussit à prévenir la guerre et à empêcher un massacre probable.

De la Révélation à l’émigration (hijra)

La révélation

Selon les chiismes duodécimains, la Révélation fut le 27ème jour du mois arabe de Rajab.[8] Durant les années précédentes la Révélation, Muhammad avait pris l’habitude de se retirer à la montagne ; il se réfugiait sur une grotte nommée Hirâ où il méditait longuement. Chaque année, pendant un mois, il allait à Hirâ pour prier et en descendant, avant de se rentrer chez lui, il faisait un pèlerinage et des circumambulations (sept fois ou plus) autour de Ka’ba [9].

Ce fut au 27ème jour du mois arabe de Rajab de l’an 610 (de l’ère chrétienne), Muhammad était à Hirâ en train de prier, qu’il reçut sa première Révélation, les premiers versets coraniques, par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel. Il entend la voix de l'ange Gabriel lui revelant que Dieu l'a choisi comme Son Messager.[10]. Plus tard le Prophète a expliqué ce qui lui était arrivé :

« Gabriel vint vers moi me dit « Iqra ! » (« Lis ! »).

Je répondis :

« je ne peux pas lire ». Il répéta à nouveau « Iqra ! » («Lis !»).

Je répondis :

« que je dois lire » ? Il dit « Prêche (Lis), au nom de ton Seigneur qui créa ! » (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ). (Sourate l’Adhérence Al-‘Alaq verset 1.). D’après ce qui est rapporté, il eut quarante ans au moment de la Révélation [11].

C’est avec ces premiers versets coraniques (Sourate l’Adhérence - al-'Alaq) qui lui étaient descendus comme la première Révélation, qu’il quitta son lieu de retraite et retourna à la Mecque.

Ci-dessous les cinq premiers versets constituant la sourate l’Adhérence (al – ‘Alaq):

"Au nom d'Allah, le Bienfaiteur miséricordieux"

Prêche, au nom de ton Seigneur qui créa !

Qui créa l’Homme d’une adhérence.

Prêche ! ton Seigneur étant le Très Généreux

qui enseigna par le Calame

et enseigna à l’Homme ce qu’il ignorait. [12].

Etant dans un état qui lui était très nouveau, il rentre immédiatement chez lui, où vivaient trois autres personnes : sa femme Khadîja, son cousin ‘Ali b. Abi Tâlib (qui était sous sa tutelle), et Zîyd b. Hâritha (son enfant adoptif)[13].

Il faut savoir que l'évènement de révélation suscite un immense bouleversement dans la vie de Muhammad, en même temps qu'il déclenche une crise sans précédent dans la société arabe [14]. A ce moment là les arabes n'avaient pas d'horizon eschatologique. En fait de religion, ils vouaient un culte sommaire aux idoles protégeant leur famille, leur clan, leur ville. Ils avaient pour repère existentiels la généalogie de leur tribu et le code d'honneur en vigueur dans la Péninsule Arabe. Dans ce cadre, la solidarité du groupe l'emportait largement sur l'autonomie de l'individu.[15].

C'est dans ce contexte que le Prophète commence son invitation à l’unicité divine (monothéisme). Il commence d'abord par sa famille. Les premières personnes qui l’ont cru et admis fussent sa femme Khadîja et ‘Ali b. Abi Tâlib [16]. Différentes sources mentionnent également Zîyd b. Harithah et Abû Bakr parmi les premiers musulmans [17].

Dans son invitation à l'unicité divine, et dans son enseignement, il commence à apprendre aux arabes que les choses ont un sens caché, qu'elles participent à un destin unifié, mystérieusement cohérent, voulu, conçu et commandé par Dieu unique et tout puissant, maître non seulement de leur brève existence, mais aussi d'une vie éternelle dans l'au-delà" [18].

Ils essayent de leur apprendre que "les hommes ayant été individuellement dotés de conscience, de raison et de volonté, ils sont personnellement responsable de leur acte devant Dieu, et vont Lui en rendre compte au Jour du Jugement Dernier, où ils mériteront pour l'éternité les bonheur du Paradis et les souffrance de l'Enfer [19].

Cette religion heurtait de front les croyances de peuple arabe traditionnel. Muhammad se contentait alors d'abord da e la prêcher discrètement dans un cercle étroite de fidèles. Bien que cette invitation initiale fût assez limitée, le nombre des musulmans commençait à accroitre, et assez rapidement ils commencèrent d’aller avec le Prophète à l’extérieur de la Mecque afin de faire la prière [20].

L’invitation publique

Il est rapporté que pendant les trois premières années de la Révélation, Muhammad (s) invitait les gens à l’islam de manière discrète. Cependant, compte tenu de l’ordre de la Révélation et des versets coraniques, certains historiens pensent que l’invitation publique fut très peu de temps après la première Révélation.

Au début, le Prophète invitait les gens surtout à abandonner l’adoration des idoles et de commencer à adorer le Dieu Unique. Au début, les prières étaient en deux parties (rak’at). Mais plus tard, de faire la prière en deux parties, devint une obligation pour les voyageurs, alors que pour les autres croyants, elle se constituait en quatre parties. Lors de la prière, les musulmans se cachaient des yeux des autres dans les montagnes ou dans d’autres coins cachés pour faire leur prière. Au fur et à mesure de nombreux musulmans commencèrent à se rependre plus librement à la Mecque.

Il est dit que trois ans après le début de la Révélation, Dieu demanda au Prophète de faire son invitation à l’Unicité Divine de manière publique et ouverte :

( ﴾وَأَنذِرْ عَشِیرَتَک الْأَقْرَبِینَ ﴿۲۱۴﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَک لِمَنِ اتَّبَعَک مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴿۲۱۵﴾ فَإِنْ عَصَوْک فَقُلْ إِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱۶); Traduction :

Sourate 26, Les Poètes (Ash-Shu’arâ’), versets, 214-216:

Avertis ton clan le plus proche! (214),

Sois tutélaire pour ceux des Croyants qui te suivent! (215),

S’ils te désobéissent, dis-[leur] : « Je suis innocent de ce que vous faites » (216). [21].

Ibn Ishâq écrit que quand ces versets sont révélés au Prophète, il dit à ‘Ali :

« Ô ! ‘Ali! Dieu me dit d’inviter mes plus proches à L’adorer. Abats un mouton et prépare un peu de pain et un peu de lait ».

‘Ali fit ainsi. Une quarantaine de membres de la famille de Abd al-Muttalib se réunirent ce jour, et mangèrent de ce repas qui était très peu, mais qui les rassasia. Dès que Prophète a voulu ensuite commencer son discours, Abû Lahab dit « il vous a enchanté/ensorcelé ! » Cette phrase a causé une confusion et les invités se sont dispersés. Le Prophète, les invita alors un autre jour à nouveau et leur dit :

« Ô ! Les enfants de Abd al-Muttalib! Je ne pense pas que jusqu’à présent quelqu’un parmi les arabes ait apporté pour son clan quelque chose de mieux de ce que je vous apporte. Je vous apporte l'ici-bas et l’Au- delà » [22].

Tabarî écrit :

« après avoir présenté son invitation à l’Islam auprès des siens, le Prophète leur dit : qui est que, parmi vous, m’aiderait dans cette mission pour être mon frère, mon vicaire (wasî) et mon Calife auprès de vous ? Tout le monde se tut, seul ‘Ali dit : Ô ! Prophète ! je voudrais être cette personne ! Le Prophète dit alors « il ('Ali) est mon vicaire et mon calife parmi vous ! écoutez à ses paroles et obéissez à ses ordres [23]. Ce récit est rapporté par d’autres historiens et auteurs de la vie du Prophète et fait partie des hadiths les plus célèbres.

Le nombre des musulmans augmentait ainsi graduellement et cela inquiétait les chefs de la tribu de Quraysh. Ils se rendirent alors chez Abû Tâlib (l’oncle et le tuteur de Muhammad) et lui demandèrent d’empêcher son neveu de cette mission prophétique qu’il avait commencée. Ils lui proposèrent de leur confier Muhammad pour qu’ils le tuent, pour lui confier en revanche la tuteure de Ammâra b. Walîd, un jeune homme réputé par sa beauté et son intelligence. Abû Tâlib leur répondit ainsi :

« Voudrait vous que je vous donne mon fils pour que vous le tuiez et qu’en ensuite j’élève votre fils ? Quel dur de tâche!» [24].

D’après les coutumes ancestrales, la tribu de Quraysh ne pouvait pas attaquer Muhammad sans entrer en conflit avec la tribu de Bani Hâshim, ce qui leur causerait des difficultés importantes. Ainsi, leur opposition avec le Prophète se manifestait plutôt à travers des agressions verbales et un langage injurieux. Cependant, ils n’hésitaient pas d’attaquer au maximum d’autres musulmans qui ne profitaient pas de même protection que le Prophète.

Ainsi ce conflit augmenta graduellement, et enfin un jour les chefs de Quraysh se rendirent à nouveau auprès d’Abû Tâlib et lui demandèrent d’arrêter son neveu de continuer ses démarches. Abû Tâlib transmettra à Muhammad leur réclamation et le Prophète dit :

« Je jure devant Dieu, si on m’offre le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je n’arrêterais guère ma mission ».

Abû Tâlib le voyant ainsi déterminé dit :

« alors, continue ta mission. Et je ne les laisserais pas te blesser ». Quraysh devint désormais encore plus déterminé dans leur objectif d’attaquer lui et ses partisans.

L'émigration des musulmans vers l’Ethiopie

Plus le nombre des musulmans augmentaient plus l’hostilité de Quraysh agrandissait contre l’Islam. Comme le Prophète était soutenu par son oncle Abû Tâlib, les chefs de Quraysh qui s’étaient engagés dans le pacte tribal, ne pouvaient pas l’attaquer. Cependant, ils n’hésitaient pas de persécuter ses partisans et cela faisant beaucoup souffrir le Prophète. Il leur proposa alors d’émigrer vers l’Ethiopie pour avoir la paix et la liberté afin de pratiquer leur croyance. Il leur dit :

« "Là-bas, il y a un roi qui ne dérange personne. Allez-y et installez-y, ainsi Dieu vous délivrera des troubles d’ici ».

Ce fit ainsi, quand les chefs de Quraysh apprirent l’émigration des nouveaux musulmans en terre de l’Ethiopie, ils envoyèrent 'Amr b. 'As et 'Abd Allah b. Abi Rabî'a auprès du roi de l’Ethiopie pour le prier de les faire retourner. Mais le roi de l’Ethiopie, après avoir entendu les discours des représentants de Quraysh et ceux des musulmans, refusa de soumettre les musulmans à la demande des chefs de Quraysh. Ainsi, les représentants de Quraysh retournèrent à la Mecque la main vide[25].

Le boycotte de Bani Hâshim

Les chefs de Quraysh constatant alors d’un côté le progrès de l’Islam à la Mecque, de l’autre la bienveillance de Najashï le roi de l’Ethiopie envers des nouveaux musulmans immigrés, ils décidèrent de mettre Muhammad et ses compagnons (Banî Hâshim) sous une sanction économique importante. Ils ont rédigé alors un pacte selon lequel personne ne devrait épouser les enfants de Hâshim ni ceux d’Abd al-Muttalib.

Personne ne devrait ni leur acheter ni leur vendre quoi qu’il soit. Ils accrochèrent ensuite le texte du contrat sur le mur de Ka’ba. Dans cette condition Banî Hâshim et Banu Abd al-Muttalib n’avaient qu’une solution, d’aller s’installer dans la vallée de Shi'b Abi Yûsuf, ce qui a été nommée plus tard Shi'b Abi Tâlbib [26].

Ces sanctions ont duré deux – trois ans. Pendant ce temps, les musulmans vivaient dans une condition d’extrême difficulté. Néanmoins certaines personnes de leurs familles leur apportaient de quoi manger et se vêtir. Un jour Abû Jahl, réputé par son hostilité vis-à-vis de Banî Hâshim, fut informé de ce fait et arrêta Hakîm b. Hazam qui apportait à manger à Khadîja[27].

Un contact conflictuel commença entre eux et suscita l’intervention des autres qui critiquèrent l’attitude d’Abû Jahl. Ainsi, une part des membres de Quraysh ont ressenti l’injustice vis-à-vis de Banî Hashim et ont pris la partie de ces derniers. Surtout en voyant que le clan de Banî Makhzûm vivait bien aisément alors que les descendants de Hashim et ceux de Abd al-Muttalib devaient vivre dans une telle difficulté.

Ainsi, ils décidèrent d’annuler le traité. Ibn Hishâm a rapporté de Ibn Ishâq que quand ils sont allés à Ka’ba, ils ont vu que le texte du traité était déjà rongé par les termites et seulement une phrase en était restée : "Bismik Allah-umma" [Ô dieu, à ton nom]. Ibn Hishâm rapporte que :

« Abû Tâlib alla voir les chefs de Quraysh et leur dit “mon neveu dit que les termites ont déjà rongé le traité sauf le nom de Dieu qui reste toujours intact. Allez voir par vous-même, et si c’est vrai, mettez fin à ce boycotte. Si c’est faux, je vous confierai Muhammad”. Ils l’écoutèrent et allèrent et constatèrent que c’était vrai. C’était ainsi que les sanctions contre Bani Hâshim furent terminées et qu’ils fussent enfin sortis de la vallée [28].

L'émigration à Médine

Le voyage à Tâ'if

Peu après sa sortie de la vallée, le prophète a perdu ses deux compagnons les plus proches Khadîja and Abû Tâlib. Avec la mort d’ Abû Tâlib, le Prophète perdit son soutien et son protecteur le plus important[29]. Les arabes polythéistes ont profité de la mort d’ Abû Tâlib comme une opportunité pour persécuter le Prophète et ses compagnons. Les efforts du Prophète pour inviter les habitants d’alentour de la Mecque en Islam (notamment Tâ'if), n’ayant pas abouti, déçu il retourna à la Mecque [30].

La situation de Médine

Plus tard, le Prophète pensa à la ville de Yathrib [l’ancien nom de Médine] comme un lieu plutôt favorable pour inviter les gens à l’Islam. Les historiens ont rapporté que dans cette ville y avait parfois des guerres entre les juifs et les arabes polythéistes. Et que dans ces confrontations les juifs disaient au arabes polythéistes :

"bientôt un prophète de descendants d’Isrël viendra et nous dirigera, et nous aurons ainsi une supériorité par rapport à vous". Les gens de Yathrib ayant vécu ces évènements, n’étaient pas alors étrangers à l’idée de l’apparition d’un nouveau prophète.

Par ailleurs, de différentes tribus de l’alentour de la ville étaient constamments en conflits. Il est bien de rapporter que dans ce contexte, quelques années avant l’immigration du Prophète, un conflit crucial a eu lieu entre deux tribus de Aws et Khazraj. Cette bataille est connue sous le nom de Yawm al-Bu’âth. Durant cette bataille, de nombreux individus membres de l’une ou l’autre de ces deux tribus avaient été massacrés.

Toutes les deux tribus en avaient assez de ce conflit et étaient à la recherche d’une réconciliation et de la paix. Néanmoins selon les coutumes ancestrales, la moindre réconciliation exigeait une condition : que chaque tribu paye le prix du sang des membres tués, à l’autre tribu. La somme de ce prix devait être définie par un tiers, un arbitre possédant à la fois une autorité et une neutralité. De trouver untel arbitre à Yathrib était impossible puisque d’un côté tous les chefs de tribu avaient participé à cette bataille, de l’autre personne ne voulait se soumettre sous l'autorité de l’autre (d’accepter un arbitre entre eux étant comme si ils lui attribuaient un statut supérieur).

Il est écrit que les gens de Yathrib voulaient choisir 'Abd Allah b. Ubay b. Abi Salûl, un comandant juste dans les batailles tribales et réputé comme ayant un esprit chevaleresque. Apparemment, d'après les écrits, on l’a choisi comme le gouverneur de la ville, on lui a même préparé une couronne. Alors qu’au même moment, un événement important eut lieu à la Mecque et changea le sort de cette histoire à Yathrib.

La rencontre du Prophète avec les Pèlerins de Médine

Chaque année au moment des pèlerinages, le Prophète avait l’habitude de rendre visite aux tribus venantes d’ailleurs afin de les inviter l’Islam. Une année lors de ces visites, six personnes de la tribu de Khazraj l’ont rencontré, et Lui leur a transmis son message et son invitation à l’unicité divine. Ils ont bien reçu son message qui leur apportait une promesse de paix et de piété, et ont dit :

"nous allons retourner chez notre peuple et nous lui transmettrons ton message et ta religion, peut-être que grâce à cela, le guère et le conflit disparaîtront de chez nous. Si nous réussirons de s’unir grâce à toi, tu sera le plus cher parmi nous ».

Ces six personnes rentrèrent à Yathrib et informèrent les gens de la ville à propos de Muhammad et de son invitation. La plupart des gens de la ville en ont été heureux de cette nouvelle parce que, comme nous l'avons dit plus haut, ils connaissaient le récit d’arrivé d’un nouveau prophète envoyé de Dieu, et ils voudraient retrouver leur honneur et une supériorité dans la ville notamment vis-à–vis des juifs.

Par ailleurs, ils étaient contents de pouvoir admettre la notoriété de quelqu’un en tant que messager de Dieu, plutôt que l’autorité d’un chef de tribu. D’autant plus que cette personne était étrangère et neutre, et n’était pas impliquée dans des conflits locaux.

La première allégeance de ‘Aqabah

L’année suivante douze personnes de Yathrib furent l’allégeance avec Muhammad lors des pèlerinages à un endroit nommé ‘Aqabah. Ils ont accepté l’unicité divine, ainsi que de ne plus commettre de vols, d’adultères, d’infanticide (à l'époque c’était de coutume de tuer des nouvelles-nées) ni de calomnie, et de suivre le Prophète dans les œuvres pies. Ensuite, le Prophète a envoyé Mus'ab b. 'Umayr en leur compagnie à Yathrib pour qu’il leur apprenne les enseignements du coran et transmette en même au Prophète à propos de l’ambiance de la ville ainsi que du degré de accueil des gens vis-à-vis de l’Islam.

La deuxième allégeance de ‘Aqabah

la deuxième année suivante, soixante-treize hommes et femmes de Yathrib se sont réunis après les pèlerinages à ‘Aqabah. Le Prophète alla à leur rencontre en compagnie de son oncle Abbas b. Abd al-Muttalib. Il est rapporté que ce fut d’abord Abbas qui prit la parole et leur dit :

"Ô ! peuple de Khazraj! Muhammad est l’un de nous et nous l’avons protégé contre les méfaits tant que nous l’avons pu. Aujourd’hui, il est en train de venir chez vous. Si vous vous voyez en mesure de le soutenir et de le protéger contre ses ennemis, tant mieux. Autrement, quittez le dès maintenant!».

Les gens de Yathrib répondirent :

"nous t'avons entendu! Maintenant, parle-nous toi le Messager de Dieu de ce qui te ravit et ce qui ravit ton Dieu !

Le Prophète ensuite leur récita des versets du coran, et leur dit :

J’accepte votre allégeance et je sais que vous me protégerez comme ce qu’ont fait les miens.

Les gens de Yathrib ont fait ensuite l’allégeance avec le Prophète et ont accepté d’être amis avec ses amis et ennemies avec ses ennemies, ainsi que de battre contre tous ceux qui se mettent en guerre contre lui.

Ce fut suite à cette allégeance que le Prophète accepta d’aller s'installer à Yathrib avec de nombreux musulmans où on les a accueillis très chaleureusement. Désormais on donna deux noms aux musulmans :

les Muhâjirûn ou Émigrant : Mecquois qui ayant embrassé l'Islam ont quitté leur ville pour s'établir à Médine. Plus tard le terme s'appliquera à tous les musulmans qui rejoignent Médine, quels que soient leur lieux d'origine.

les Ansâr ou Partisans : les habitants de Médine ayant embrassé l'Islam.

la conspiration de Dâr an-nadwa

Les chefs de Quraysh sentaient que l’Islam continuait à leur poser problèmes, notamment quand ils voyaient que de nouveaux groupes se convertissaient en Islam. Ils prenaient conscience ainsi du fait que l’Islam s’installait au fur et à mesure. Ils sentaient notamment cette menace de la part des habitants de Médine qui avaient fait l'allégeance avec Muhammad, et craignaient donc une vengeance de la part du Prophète et de ses nouveaux alliés.

En fait ils pensaient que même si le Prophète n’avait pas l’intention d’entrer en conflit avec eux, il resterait comme une vraie menace contre eux. Parce que Yathrib était la plus grande ville près de la Mecque et les marchands de Quraysh allaient régulièrement à Yathrib afin de vendre des marchandises, et que chacun d’eux avait des clients importants dans cette ville. La relation avec cette ville était donc cruciale dans leurs affaires économiques. Ainsi ils pensaient qu’à cause de Muhammad et son influence à Yathrib, ils subiraient des grands dommages économiques et qu’ils perdraient leur accès à Yathrib. Afin de prévenir untel dommage, ils conclurent qu’il faudrait ignorer le pacte tribal et tuer Muhammad.

Néanmoins, de le tuer n’était chose facile. Parce que s’ils le tueraient Bani Hâshim ne resterait pas sans réaction et chercherait sa vengeance. Ils sont réunis alors à Dâr an-nadwa afin de trouver une solution pour ce problème. Ils ont enfin décidé que un jeune homme de chaque tribu attaquerait Muhammad et ainsi ils le tueraient tous ensemble.

De cette manière, son assassin ne serait une seule personne mais tous, et Banî Hâshim ne pourrait pas chercher sa vengeance comme il ne pourrait pas se mettre contre toutes les tribus Mecquoise, et au lieu de la guerre il accepterait une somme en dommage.

Or, la nuit où le Quraysh essaya d’effectuer l’assassinat de Muhammad (s), il avait déjà quitté la Mecque suivant l’ordre de Dieu, et c’était ‘Ali qui se couchait à sa place dans son lit. Le Prophète à ce moment-là déjà en route pour aller à Yathrib en compagnie d’Abû Bakr b. Abi Quhâfa. Sur la route, ils se sont installés dans une caverne près de la Mecque nommée Thawr pendant trois jours, cachés des yeux des ennemies. Ces deniers ne les trouvant pas, n’eussent qu’à retourner à la Mecque main vide. Ensuite, le Prophète et Abû Bakr continuèrent leur chemin vers Yathrib sans laisser nulle trace derrière eux.

De l'émigration (hijra) à la Disparition du Prophète (s)

En arrivant à Médine (Yathrib), au début du mois de Muharram, le Prophète procédait à la construction de la Mosquée de Qubâ.

'Ali rejoint le Prophète trois jours plus tard avec Fâtima, après avoir rendu aux gens de la Mecque ceux qu'ils avaient confiés au Prophète.

Précisons que l'arrivé de Muhammad à Médine constitue le début du calendrier musulman. Puisqu'à partir de là, le Prophète occupe une place importante au sommet d'un pouvoir qui allait se baser sur les règles et les principes de la nouvelle religion de l'Islam, qui allait exporter son invitation à l'Islam, au-delà des frontières Arabes.

Le prophète instaure des liens de confraternité directe entre musulmans mecquois et médinois. Les nouveaux arrivant affrontent de multiples difficultés matérielles, que le Prophète accueille comme des épreuves salutaires [31].

Arrivé à Médine, le Messager de Dieu dit aux Ansârs, à propos des Muhâjirûns :

- Vos frères ont quitté leurs biens et leurs enfants pour venir chez vous.

Les Ansârs dirent :

- Nous partageons nos biens avec eux.

Le Prophète dit :

- Vous pourriez faire autre chose. [...] Ce sont des gens qui ne connaissent pas le travail. Associez les à votre travail et partagez avec eux les fruits de ce travail[32].

Dès lors, les Muhâjirûns s'associèrent au travail des Ansârs en partageant les fruits. Le prophète instaura des liens de confraternité associant directement deux musulmans. Il mit la main de son cousin 'Ali b. Abî Tâlib dans la sienne et le prit pour frère.[33].

Le prophète pose de nouveaux principes de vie collective. Dans la charte de Médine, il instaure entre les musulmans des solidarités fondées sur le lien religieux, appelées à prévaloir sur les allégeances tribales sans toutefois les nier; d'autre part, il offre aux trois tribus juives de la ville un pacte de soutien mutuel. Il exhorte en outre les tribus juives de la ville de Khaybar à embrasser l'Islam[34].

Débat avec les hypocrites et les rabbis de Médine

Lorsque le Prophète se fut installé à Médine et qu'il y eut réuni sa famille, que Dieu y eut établi sa Religion et lui eut donné la joie de rassembler autour de lui les Muhâjirûns et les Ansârs, les rabbis conçurent à son égard une animosité dictée par la jalousie et la rancune, eu fait que Dieu Tout-Puissant avait choisi Son Prophète parmi les Arabes[35].

Aux juifs se rejoignirent les gens de Aws et de Khazraj qui restaient dans l'ignorance.

Fidèle à la religion de leurs ancêtres, associant des dieux à Dieu et rejetant la résurrection, ces gens avaient cependant été déconcentrés de voir leur peuple se rallier à l'Islam. Ils s'y étaient alors convertis en apparence, mais c'étaient des hypocrites, qui démentaient en secret les propos du Prophète[36].

Les rabbis allaient poser au Prophète des questions insidieuses, par où ils tentaient le confondre. Le Coran venait trancher ces questions, de même qu'il venait répondre aux interrogations des musulmans eux-m1êmes, en leur apprenant à distinguer le licite de l'illicite[37].

Parmi les versets coraniques qui ont révélé contre ceux qu'il appelle les "hypocrites" (munafiqun) on peut citer :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّـهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Traduction :

Quand les Hypocrites viennent à toi, [Prophète!], ils disent " Nous attestons, en vérité, [que] tu es certes l'Apôtre d'Allah et [qu']Allah sait en vérité, que tu es certes son Apôtre". Allah atteste, en vérité [que] les Hypocrites sont certes des menteurs[38].

Parmi les versets révélés afin de répondre aux problèmes posés par les rabbis, on peut citer par exemple :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ * هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Traduction :

65. O Détenteurs de l'Ecriture! Pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors qu'on n'a fait descendre la Thora et l'Evangile qu'après lui? Et quoi? ne raisonnerez-vous pas?

66. Voici ce que vous êtes: vous argumentez sur ce dont vous avez connaissance. Pourquoi argumentez-vous [aussi] sur ce dont vous n'avez pas connaissance? - Allah sait, alors que, vous, vous ne savez pas!

67. Abraham ne fut ni juif, ni chrétien, mais fut Hanif et soumis (muslim) à [Allah] ; il ne fut point parmi les Associators. [39].

La Bataille de Badre

Article connexe : La bataille de Badr.

Il faut savoir que la deuxième allégeance de 'Aqabah entre le Prophète et les habitants de Médine, le conflit avec le Quraysh s’est intensifié. La première expédition contre les infidèles (ghazvah), nommé Ghazvah Abwa’ ou Waddân, eu lieu au mois de safar de la deuxième année après l’immigration à Médine. Ce ne fut pas une confrontation grave. La deuxième expédition, Ghazvah Buwât, eut lieu au mois de rabi ul-awwal, et ne fut pas non plus très violente[40]. Mais pendant la même une troisième confrontation, la bataille de Badr fut la plus grave.

Le Prophète ayant décidé d'attaquer une caravane de Quraysh, Abû Jahl exhorte les Mecquois à lui déclarer la guerre. Ils finissent par accepter, en dépit des réticences de plusieurs de leurs seigneurs et malgré l'opposition de leur chef de guerre, Abû Sufyân[41].

En s'efforçant de rassembler les Quraysh contre le Prophète, Abû Jahl, croit avoir trouvé l'occasion d'imposer définitivement à la Mecque la prééminence de sa tribu au détriment de celle dont le Prophète est issu. La position de ces derniers a été fortement affaiblie par l'avènement de l'Islam qui a brisé leur unité tribale. Mais la plupart d'entre eux répugnent à s'opposer de front contre le Prophète, qui reste l'un des leurs. Ils préfèrent préserver l'avenir. D'où leurs hésitations à suivre Abû Jahl dans la voie de la guerre [42].

Abû Sufyân a mis sa caravane à l’abri, mais Abû Jahl cherche à tout prix le combat avec les musulmans. De nombreux chefs polythéistes songent à rebrousser le chemin. De son côté, le Prophète consulte ses compagnons. Mûhajirûn et Ansâr font serment de le suivre jusqu’au bout[43].

Lors de cette guerre, les musulmans remportent leurs trois premiers duels contre les polythéistes. Ces derniers sont ébranlés, mais se lancent dans la mêlée. Le prophète annonce la présence de trois bataillons d'anges aux côtés des musulmans[44].

Ainsi bien que le nombre des musulmans lors de cette confrontation fut largement plus faible que le nombre des polythéistes, se sont ces derniers qui se trouvent vaincus[45]. Et c’était lors de cette bataille qu’Abû Jahl et environ une soixante-dizaine des supérieures de Quraysh fussent tués et un nombre équivalant capturés. Parmi les musulmans aussi quatorze personnes fussent tués. La présence et la chevalerie du prince des croyants, ‘Ali, à côté du Prophète durant cette bataille est très célèbre[46].

La bataille de Uhud

Article connexe : La bataille d'Uhud.

Après da défaite à Badr, Quraysh prépare sa revanche. Il décide de marcher sur Médine. Le prophète ouvre un débat parmi les siens sur la meilleure manière d'affronter l'ennemi. Les gens d'expérience lui proposent de se retrancher dans Médine, mais nombreux sont ceux qui brûlent d'en sortir pour passer à l'attaque. Le prophète fini par céder à ces derniers. [47].

La confrontation eut lieu au mont Uhud. Lors de cette bataille la position des archers fut cruciale. L’offensive des musulmans qui entrent dans le camp de l'ennemie fut victorieuse. Mais les archers quittèrent leur poste pour participer à la prise du butin. L'ennemie reprit alors l'initiative. Et la bataille s'aggrava. Lors de cette bataille Hamza, l'oncle du Prophète fut tué. De nombreux musulmans, abandonnèrent le champ de bataille. Et le Prophète exhorte les autres à continuer le combat[48].

Abû Sufyân, victorieux ordonne l'arrêt des combats et propose au Prophète de les reprendre l'année suivante. Le prophète retrouve le corps déchiqueté de son oncle Hamza. Dieu annonce l'entrée de Hamza au paradis[49].

Médine, accablé de chagrin, est soulagée de retrouver le Prophète vivant. Les hypocrites et les juifs se réjouissent de sa défaite[50].

Le prophète entra dans la Mosquée et y fit deux génuflexions, et après avoir fait sa prière, il alla rendre visite à sa fille Fâtima. Elle l'embrassa en pleurant. Il lui dit :

- Pourquoi pleures-tu?

- Je te vois les traits tirés, les vêtements déchirés ...

- Ne pleure pas, Fâtima. Dieu a envoyé à ton père un message qui sera entendu d'un but à l'autre de la terre, qui entrera dans tous les foyers, qu'ils soient faits de pierres, de branchages ou de peaux de bêtes, pour élire les uns et confonde les autres, jusqu'à ce que tombe la nuit du temps[51].

Le bannissement des Banû al-Nadîr

Pendant la quatrième année de l'hégire, eut lieu un conflit entre le prophète et une tribu juive : Banû al-Nadîr. Pendant que le Prophète se trouve chez les seigneurs de la tribu juive de Banû al-Nadîr, certain d'entre eux tente de le tuer. Il est sauvé à temps et donne aux Banû al-Nadîr dix jours pour quitter le Médine. Ils se retranchent dans leur fortin. Assiégés, ils finissent par se rendre et quittent la ville en emportant ce que leurs chameaux peuvent porter. [52].

Le creusement de la tranché et la trahison des Bânu Quraydha

Quraysh met sur pied une nouvelle et vaste alliance contre Médine. Le Prophète consulte ses compagnons sur la meilleure manière d'affronter l'ennemie. Salmân Le Perse, propose de creuser un tranché autour de la ville. Tous les musulmans participent aux travaux, y compris le Prophète. Gabriel lui annonce les victoires à venir[53].

Huyayy b. Akhtab, seigneur des al-Nadîrs, precedement banni de Médine et allié de la Mecque, convainc Ka'b b. Asad, seigneur des Quraydha, de rompre le pacte qui le lie au prophète et de faire cause commune avec les assaillants. Des compagnons du Prophète s'efforcent de rappeler les Banû Quraydha à leurs engagements, mais en vain. Les musulmans se sentent alors menacés de l'intérieur autant que de l'extérieur[54].

Les troupes de Quraysh et de ses alliés, au nombre de dix mille hommes, avançaient vers Médine. A Médine après les bannissements des Banû al-Nadîr, le Prophète avait fait la paix avec les Banû Quraydha, ainsi qu'avec tous les autres juifs restants dans la ville. Il ne leur avait pas demandé de prendre son parti dans la guerre mais seulement de rester en dehors, de n'être ni avec lui, ni contre. C'est pourquoi lorsqu'ils virent arriver Huyayy, es Banû Quraydha se fâchèrent[55].

Alors que, Huyayy leur dit :

" Je viens vous apporter la bonne nouvelle. C'est la fin Muhammad. Quraysh arrive avec les Banû Ghatafân et de nombeaux alliés ... "

Ghazâl b. Samû'al lui répondit:

" Tu nous a apporté le pire des humiliations"

Ka'b inb Asad, seigneurs des Banû Quraydha dit à propos de Huyayy aux siens :

" que faire de cet homme [...] ? il a attiré le malheur de son peuple, et vient maintenant me demander de renier le pacte que j'ai conclu avec Muhammad.

Il répondit à Huyayy :

" J'ai conclu un pacte avec Muhammad! il a été toujours loyal à notre égard. Il n'a jamais manquait à la parole qu'il nous a donnée. Il y a toujours eu entre nous et lui un rapport de bon voisinage.[56].

Huyayy parla longuement avec K’ab, et fini par le convaincre que Quraysh était cette fois déterminée à se débarrasser de Muhammad.[57].

Par ailleurs, les musulmans montaient la garde sur toute la longueur de la tranchée, tandis qu'une trentaine de cavaliers la parcouraient dans les deux sens.[58].

La tranchée présentait un point faible, où elle n'avait pu être convenablement élargie. Le prophète dit :

" Je ne crains une percée de l'ennemi qu'à cet endroit !

Les chefs de Quraysh, de Ghatfân et de leurs alliés en arrivant, étaient furieux de se trouver immobilisés devant cette tranchée, alors qu'ils avaient espéré écraser les musulmans par leur nombre[59].

Un affrontement général entre les polythéistes et les musulmans commence. Les jours passants, la disette s'installe chez les assiégés, la sècheresse s'appesantit sur les assaillants. Les Banû Quraydha se mettent contre le Prophète. Mais Quraysh ne parvient pas à s'entendre sur une action commune avec eux qui refusent de se battre un samedi. Abû Sufyân décide alors de lever le siège[60].

Excédé par l'interminable piétinement de son armé, dans le froid et la faim, à quoi venait s'ajouter la trahison des juifs, Abû Sufyân écrivit au Prophète une lettre :

" ... A Badr, tu as infligé à mon peuple une défaite à laquelle je n'ai pas assisté. J'ai commandé une première expédition contre les tiens à al-Suwayq, puis j'ai dirigé une grande alliance contre toi à Uhud, où nous vous avons infligé une défaite comparable à celle que vous nous aviez infligée à Badr. Nous nous sommes alors tous rassemblés ici, pour vous affronter. Mais vous avez préféré de rester dans os maison, à l'abri de vos tranchées.

Par al-Lât et al-'Uzza, nous étions venus avec l'intention de ne repartir qu'après t'avoir abattu. Je vois que tu as creusé des Tranchées et édifié des murets, parce que tu as eu peur de te mesurer à nous. Qui donc t'a enseigné un tel stratagème? Nous reviendrons, en vous promettant ce jour-là au autre Uhud, où vous vous retrouverez comme des femmes ..." [61].

Le Messager de Dieu lui répondit:

" ... cela fait longtemps que l'orgueil t'aveugle. Tu dis que vous vous êtes rassemblés contre nous, avec l'intention de ne repartir qu'après nous avoir abattu. Mais cela dépend de la seule volonté de Dieu, qui t'empêchera d'atteindre ce but, et nous donnera la force d'abattre al-Lât et al-'Uzza. Quant à la question que tu te poses de savoir qui nous a appris à creuser des tranchées, c'est Dieu Tout-Puissant qui m'a inspiré cette idée pour contrarier tes desseins et ceux de tes amis. Vienne le jours où tu te retrouveras face à moi, vienne le jour où je détruirai devant toi les statues d'al-Lât et d'al-'Uzza, celle d'Asâf et de Nâ'ila, ainsi que celle de Hubal. Ce jour là, je te rappellerai que je l'avais prédit"[62].

La trêve d'al-Hudaybiyya

Après les dernières batailles qui fussent la sixième année de l’hégire, où la victoire fût aux musulmans, le pouvoir de l’Islam éleva dans la péninsule Arabe, et de nombreuses tribus se sont soumises à l’Islam. C’était donc le temps de montrer la gloire de l’Islam aux Mecquois[63]. Au mois de Dhul al qa’da de la même année, le Prophète décide de faire un petit pèlerinage avec cinq cent hommes en sa compagnie.

Quraysh entend l'empêcher tous prix d'arriver à la Mecque. Il envoie Khâlid b. Walîd; 'Akrama b. Abû Jahl pour l'empêcher. Ne voulant pas d'affrontement, le Prophète s'arrête à un endroit nommé Hudaybiyya, pour dire qu'ils sont venus pour le pèlerinage et non pas la guerre. Quraysh ne l'admettant pas, il propose donc à Quraysh une trêve : il renonce au pèlerinage prévu, à condition de pouvoir l'accomplir sans encombre l'année suivante.

De longs pourparlers s'engagent pour négocier l'accord de trêve[64]. Selon cette trêve, ils d'admettent de ne pas s'affronter pendant dix ans. D'après, le pacte, chaque tribu était libre de décider d'être du côté de Muhammad ou celui de Quraysh[65].

Rappelons que certains des compagnons de Muhammad, n'ayant pas bien compris la profondeur et l'importance de cette trêve, l'ont considéré comme une défaite. Mais en réalité ce fut une grande réussite pour les musulmans. Parce que jusqu'au là, ils étaient toujours sous-estimés par Quraysh et d'autre grande tribu Mecquoise qui n'avait qu'un objectif, celui de les supprimer. Alors qu'avec ce pacte de trêve, Quraysh et ses alliés, les reconnaissaient comme leurs égaux.

A partir de cette trêve, le Prophète de sentit plus serein et à l'abri, et décida ainsi de exporter son message et son invitation aux royaumes voisins. Il commença à écrire des lettre aux empires de Rome Oriental, de la Perse, de l'Ethiopie, ainsi que du Shâm et du Yémen[66].

La bataille de Khaybar

Article connexe : La bataille de Khaybar.

Septième année de l’Hégire, le Prophète eu la victoire contre les juifs de Kheybar, ceux qui s’étaient alliés précédemment plusieurs fois avec ses ennemis. Ils occupaient en fait la ville fortifiée de Kheybar, après cette bataille, le Prophète accepta qu’ils continuent à y vivre et à y cultiver la terre, mais de donner chaque année une part de leur récoles aux musulmans.

Cette victoire ne fut pas facile, étant donné que la ville était fortifiée. Pour ce faire, le Prophète envoya d’abord Abû Bakr ensuite Umar, qui n’ont pas pu les vaincre[67].

Le Prophète dit ainsi :

لاُعطينّ هذه الرايةَ غداً رجلاً يَفتح اللهُ علی يديه، يحبُّ اللهَ و رسولَه، و يحبُّه اللهُ و رسولُه

Traduction :

Je donnerai demain ce drapeau à un homme de la main de qui Dieu nous apportera la victoire, un homme qui aime Dieu et son Messager, un homme dont Dieu et son Messager aiment.

Le lendemain il appela ‘Ali, il lui guéri le douleur des yeux avec sa salive, et lui dit :

« Tiens ce drapeau et vas en avant, que Dieu nous rende la victoire à travers ta main ».

Il rapporté par Abû Râfi’, que ‘Ali s’approcha a la forteresse, et s’est mis à affronter les ennemis. Dans duel, son bouclier fut tombé de sa main par une frappe, il enleva donc la porte de la forteresse et la prit comme bouclier et l'eut à la main jusqu’à la fin de la bataille.

Abû Râfi’ rajouta :

« Moi-même et sept autres personnes, nous avons essayé de soulever cette porte, mais en vain »[68].

Petit pèlerinage à La Mecque

Au mois de Dhul al qa’da de la septième année de l'hégire, Prophète quitte Médine, conformément aux accords à al-Hudaybiyya, pour accomplir un petit pèlerinage trois jours à la Mecque. La gloire, la place et le respect de Prophète auprès des Musulmans lors de ses rituels, l'a agrandi aux yeuses des Quraysh, et les presque fait compris qu'ils ne peuvent plus l'abattre. Ceux d'entre eux qui étaient plus clairvoyants ont senti que l'époque de la grandeur des chefs et des commerçants de Quraysh arrive à terme et ainsi une nouvelle ère commence à s'annoncer.

Deux hommes d'entre eux, Khâlid b. Walîd, et Amrû b. al-'Âs, se rendirent à Médine et se convertirent en Islam[69].

La conquête de la Mecque

Pendant la huitième année de l'hégire, un conflit tribal a causé l'agression de la trêve de al-Hudaybiyya. Les Quraysh sont entrée donc à nouveau en conflit contre les alliés du Prophète.

La cause de conflit fut ainsi :

Lors de la trêve de al-Hudaybiyya, conclu entre le Messager de Dieu et Quraysh, chacune des deux grandes tribus bédouines des environs de la Mecque avait choisi son camp : les Khuzâ'a s'étaient alliés au Prophète et les Banû Bakr s'étaient alliés à Quraysh.

Les Banû Bakr, soutenus par certains seigneurs de Quraysh, attaquent les Khuzâ'a, alliés du Prophète. La trêve est donc ropmue. Abû Sufyân se rend à Médine pour désavouer les siens et tenter de sauver la trêve. Ses efforts en vain, il prit sa chamelle et reparti pour la Mecque, où sa longue absence faisait courir la plus grave des rumeurs.

Le Prophète appelle les musulmans de partout à se rassembler à Médine pour le Ramadan. Dix-mille hommes répondent à cet appel. Il les emmène à la guerre tout en gardant sa destination finale cachée. Quraysh envoie Abû Sufyân s'enquérir de ses intentions. Il est emmené jusqu'au camp des musulmans par al-'Abbâs, l'oncle du Prophète.

On lui permet de voir défiler l’armée de l'Islam, afin de le convaincre de la vanité de toute résistance. Les musulmans issus des Quraysh veulent éviter à leur tribu d'origine une défaite certaine, pouvant déboucher sur la mise à mort des hommes adultes et la réduction en esclavage des femmes et des enfants.

Les seigneurs de Quraysh incitent les Mecquois à déposer les armes. Le Prophète, suivi des tous les musulmans, entre dans la ville et se dirige vers la Ka'ba. Il brise les soixante-trois idoles et garantit la vie sauve à tous les polythéistes, à l'exception de six hommes et de quatre femmes (comme : 'Abd al-Allâh b. Abû Sarh, al-Huwayrith b. Nadîr, Habbâr b. al-Aswad, 'Abd al-Allâh b. al-Akhtâb,... ). Mais il pardonne même à certains de ces derniers.

Les polythéistes endurcis embrassent l'Islam les uns après les autres. Le Prophète envoie ses unités détruire les sanctuaires de différentes idoles situés hors de la Mecque. Khâlid b. al-Walîd est chargé d'appeler les Banû Judhayma à l'Islam, mais ne peut s'empêcher d'assouvir une vengeance tribale remontant à la Jâhilîyya. Le Prophète le désavoue.

La bataille de Hunayn

A peine quinze jours après le séjour du Prophète à la Macque, de nombreux non-musulmans se sont donc alliés à son encontre. Il est sorti de la Mecque, accompagne des musulmans, et dans un lieu nommé Hunayn, les ennemis ont commencé à les attaquer. Les Hawâzin s'allient aux Thaqîf pour tenter de briser l'élan des musulmans. Leur chef aligne des combattants beaucoup plus nombreux que les musulmans. Leur attaque massive surprend les musulmans, qui se dispersent et fuient. Le Prophète les appelle à se ressaisir et à reprendre courage. Il les conduit à la victoire[70].

La bataille de Tabûk

Un des événements importants de la huitième année de l'hégire fut la bataille de Tabûk. Pendant la chaleur de l'été, on a informé le Prophète du fait que les Romains s'en prennent, dans une ville nommée Balqa', aux musulmans. Prophète appelle aux musulmans à faire la guerre aux Romains. Certains hésitent à partir, tandis que la plupart des hypocrites s'y refusent. Quant à ceux qui refusent ce verset coranique est révélé (Chapitre IX, Al-Tawba, verset : 81) :

وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

Traduction :

[...] "Ne vous lancer point [en campagne] durant l'ardeur [de l'été]! Réponds [-leur] : "le feu de la Géhenne sera plus ardent! ". Ah! S’il se trouvait comprendre! [71].

Chaleur et sècheresse s'y abattent sur les combattants. Le Prophète leur promet le Paradis. Ils prennent la ville de Dûmat al-Jundul. Quelques hypocrites tentent de tuer le Prophète Et c'est lors de cette bataille que 'Abd Allâh b. Ubayy est mort[72].

Sanat al-Wufûd

A partir de la bataille de Tabûk, l'Islam commence à s'étendre dans la péninsule Arabe. Des représentants de diverses tribus se rendaient à Médine pour rencontrer le Prophète et embrasser l'Islam. Ce fut la dixième année de l'hégire nommée Sanat al-Wufûd. Ce fut également dans cette même année où le Prophète signa un pacte avec les chrétiens de Najran, fit son dernier pèlerinage à la Mecque, et annonça 'Ali b. Abi Tâlîb comme le Mawlâ des musulman après Lui.

Le pèlerinage de l'adieu et Ghadîr Khumm

Article connexe : Ghadir Khom.

La dixième année de l'hégire, le Prophète effectua son dernier pèlerinage. Ce fut un événement important pour les musulmans. Il implore et obtient la clémence de Dieu en ferveur de toute sa communauté. Il demande aux musulmans d'attester qu'il leur a transmis le Livre et les a guidés selon Ses commandements.

Lors de ce dernier pèlerinage le Prophète a aboli les privilèges dans l'entretien de Ka'ba que les Quraysh avaient mis en place en leur propre faveur. Comme, par exemple, des règles et des codes qu'ils avaient mis en place à propos des codes vestimentaires ainsi que de l'endroit d'où il fallait partir à hajj.

A cette occasion ce verset coranique fut révélé :

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

Traduction :

Ensuite déferlez par où les gens déferlèrent et demandez pardon à Allah! (Chapitre 2, verset 1990.)

Ce fut lors de ce pèlerinage que le Prophète dit :

" Je ne sais pas si je verrai l'an prochain. Ô peuple! J'oublie le sang versé durant la période de l'ignorance (Jâhillîyyat). Vos sangs et vos biens sont illicites les uns aux autres, jusqu'à la rencontre avec Dieu".

Sur le chemin de retour à Médine, dans lieu nommé Ghadîr Khumm , là où le chemin des gens de l'Egypte se sépare de celui des gens de l'Irak et de Shâm, il reçut un message divin d'après lequel il devait désigner son successeur afin de clarifier le sort des musulmans après lui.

Il est rapporté que les gens en sa compagnie constituaient autour de cent mille hommes et femmes. Il les a réunis à Ghadîr Khumm, et annonça alors :

من کنت مولاه فعلی مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و أحب من أحبه و أبغض من أبغضه و انصر من نصره و اخذل من حذله و أدر

الحق معه حیث دار.

Traduction :

Celui pour qui je suis Imam-maître initiateur (wilâyat), désormais 'Ali lui sera Imam-maître initiateur (mawlâ)". Ô Dieu, allie à toi celui qui s'allie à lui, et considère comme ennemie celui que 'Ali considère comme son ennemie. Aime celui qui aime 'Ali. et soit ennemie avec celui qui est l'ennemie d'Ali. Méprise celui qui méprise 'Ali, et tourne le vrai avec lui là où il se tourne. Ô vous ici présents! Entendez cette parole, et transmettez-la à ceux qui sont ici absents.

Du retour de hajj, alors que l'Islam est dans une condition bien glorieuse, le Prophète se sent fatigué. Alors soutenu d'un côté par son oncle Abbâs et d'un autre par son gendre et son cousin 'Ali, les pieds frôlant à peine le sol il parcourt les ruelles de Médine préoccupé par le sort de sa jeune communauté.

Le Prophète décide alors de lancer contre Rome une armée commandé par Usâma b. Zayd. Il fait ses dernières recommandations à ses compagnons. Et avant que cette armée soit envoyée, il dit adieu à Fâtima et va la rencontre de Dieu Le Très-Haut. A ce moment-là, l'union musulmane avait pris toute la péninsule Arabe, et avait pénetré aussi dans deux grandes empires : Rome et Perse.

le décès du Prophète

Le Prophète Muhammad(s) a quitté ce monde au début le 28ème jour du mois de safar de la onzième année de l'hégire, quand il avait 63 ans.

C'est indiqué dans le Nahj al-Balâghah qu'au moment de sa mort, sa tête était dans les bras et le cou de l'imam 'Ali. A ce moment-là, parmi ces enfants seulement Fâtima était en vie.

Après son départ, son pur et saint corps fut lavé et enterré dans sa propre maison par 'Ali. Sa maison et sa tombe sont aujourd'hui à l'intérieur de la Mosquée du Prophète (Masjid al-Nabbi).

La succession du Prophète

Lorsque 'Ali b. Abî Tâlib et les Banû Hâshim étaient prises dans le rituel du lavement du corps saint du Prophète, d'autres gens privilégiés du la Tribu, indépendamment des derniers paroles du Prophète (à l'évènement du Ghadîr Khumm ) s'étaient réunis pour désigner un chef qui remplacerait le Prophète. Ainsi un groupe des Mecquois (Muhâjirûn) et un groupe des Médinois (Ansâr) s'étaient réunis dans un lieu nommé Saqîfih Banî Sâ'ida pour designer cette personne.

Les deux camps (Mecquois et Médinois) n'étant pas unanimes, ils ont commencé à s'en disputer. Chacun réclamait à lui l'héritage et la succession. Enfin certains des Ansârs ont proposé une cohabitation des deux camps : qu'un représentant d'Ansâr et un représentant de Muhajirûn soient choisis, et deux chefs dirigent ainsi ensemble la communauté des musulmans. Mais Abû Bakr s'en est opposé en disant qu'une telle décision mettrait en danger l'union du peuple musulman. Il a en revanche proposé, que le calife soit d'un homme de Muhâjirûn et ses adjoints soient des hommes d'Ansâr de sorte qu’aucune décision ne soit pas prise sans leur consentement. Abû Bakr, dans son discours à ce jour-là, a cité un hadith du Prophète : «الائمه من قریش» , qui joué un rôle crucial. Bien que ce hadith soit controversé, mais ce jour-là à Saqîfa il a calmé la dispute contre les Ansârs.

Ensuite, après avoir approuvé la supériorité des Muhâjirûns, la deuxième question était de choisir la personne convenable. Encore après des longues discutes, deux hommes : 'Umar et Abû 'Ubayda Jarrâh, ont choisi Abû Bakr et ont fait l'allégeance avec lui. Les autres les ont suivis.