emamian

الشهادة والانعتاق من أسر الدنيا

إنّ الموت أمر يسير وليس ذي بال. فإنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (سلام الله عليه مولى الجميع)، حينما يقول: "والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّه"[1]، فلأنّه فهم حقيقة الدنيا وحقيقة ما وراءها، فهم حقيقة الموت وأن الموت حياة. لقد قدمنا الشهداء ولكنّ شهداءنا أحياء، أحياء يرزقون، وخالدون. ونحن ندعو الله أن يوفّقنا للشهادة، فهي عناء لحظة وسعادة دائمة، تعب لحظة تعقبها سعادة دائمة، سعادة مطلقة[2].

إنّ الشهادة للمسلم وللمؤمن سعادة، وشبابنا كانوا يرون الشهادة سعادة، وهنا يكمن سرّ الانتصار. أولئك المادّيون لا يؤمنون بالشهادة أصلًا، ولكن شبابنا يرون الشهادة سعادتهم، يرونها بداية راحتهم. كان هذا سرّ النصر. لقد أخطأ أولئك الذين ظنّوا أنّهم يستطيعون في هذه البرهة من الزمن إيقاع الفرقة بين أبنائي، بين شبابنا، بين أعزائنا. إنّ جميع شبابنا مهتمون بالإسلام، ويمضون قدماً بإيمان راسخ[3].

الانعتاق من الأسر

إنّ أحد الفروق بين مدرسة الإسلام، (مدرسة التوحيد)، وبين المدارس المنحرفة، المدارس الإلحادية، هو أنّ رجال هذه المدرسة يرون الشهادة فوزاً عظيماً لأنفسهم: (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً). فهم يستقبلون الشهادة، لأنّهم يعتقدون بأنّ وراء عالم الطبيعة هذا ثمة عوالم أسمى وأكثر نورانية من هذا العالم. المؤمن في هذا العالم يعيش في سجن، وباستشهاده يتحرّر من هذا السجن. هذا أحد الفروق بين مدرستنا، مدرسة التوحيد، وبين بقية المدارس.

إنّ شبابنا يطلبون الشهادة، وعلماؤنا الملتزمون سبّاقون إلى الشهادة. أولئك الذين لا يعتقدون بالله وبيوم الجزاء هم الذين يجب أن يخافوا من الموت، هم الذين يجب أن يخافوا من الشهادة. أما نحن وتلامذة مدرسة التوحيد فإنّنا لا نخاف الشهادة، لا نخشاها. فليأتوا ويجرّبوا، كما جرّبوا من قبل[4].

سرّ الانتصار

إنّ الإسلام هو الذي أنجز هذا النصر، وإنّ الشهادة هي التي أنجزت هذا النصر، وهي حافظة الإسلام الذي تقدَّم بها منذ البدء، وها أنتم أُلاءِ ترون شبَّاننا يُحبّون الشهادة، واليوم إذ كنتُ واقفاً في الخارج هتف شابٌّ قويّ من بعيد أن: ادعو لي أن أُسْتَشْهدَ. كان هذا الحِسُّ الذي نهض بأولئك ونهض بنا هو حسّ الشهادة. وحسّ التقدُّم للشهادة من أجل الإسلام هو الذي قادنا للنصر[5].

العزٌّ الأبديّ

إخواني! أخواتي! أعزّائي! واصلوا عزمكم وثباتكم ولا تخشوا الاغتيال، لا تخافوا الشهادة، ولستم بخائفين، إن الشهادة عزّ أبدي، حياة أبدية. هم الذين يجب أن يرهبوا الموت لأنّهم يرونه نهاية الإنسان. أمّا نحن الذين نرى أنّ الإنسان باق ونرى الحياة الخالدة أفضل من هذه الحياة المادية، فلماذا نخاف[6]؟

الراحة الحقيقية

كل يوم بالنسبة لنا عاشوراء، ولا أدري أيها الإخوة والأخوات الذين ضحّيتم بأعزائكم - وهم أعزاؤنا أيضاً - كيف أُعزّيكم وأعتذر لكم.

إنّكم تعلمون بأنّ الإسلام عزيز جداً علينا وعظيم إلى درجة بحيث إنّ نبي الإسلام وأهل بيته الكرام، ضحّوا بوجودهم في سبيله. ونحن أيضاً الذين نتّبع العقيدة الإسلامية ونبي الإسلام وأئمته، وإذا ما ضحّينا بالمقدار القليل وقدّمنا التضحيات في سبيل الله كما هم ضحّوا، ومهما كان ذلك صعباً فهو راحة للفكر والضمير[7].

الفوزٌ العظيم

إنّنا أناس نعشق الشهادة ونتمنّاها بكلّ قلوبنا ونعتبرها فوزاً عظيماً، لذا فلن ترهبنا الحرب لأنّنا في الأساس رجال حرب، ولكن هذا ليس معناه أنّنا مع الحرب ونؤيّدها، بل إنّنا نتمنّى أن لا تقع[8].

الإنسان ميت لا محالة ولا بدّ من أن يسلك هذا الطريق، فكم من الأفضل له أن يحصل على سعادة كهذه وأن يعيد الأمانة إلى صاحبها، الموت الاختياري، الشهادة، الوصول إلى الله بلباس الشهيد وبعقيدة الشهداء.

فالموت في الفراش، موت ولكنّه ليس شيئاً، لكنّ الموت في سبيله شهادة وعزّة وحصول على الشرف للإنسان ولكلّ الناس[9]!

[1] نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب، خطبة 5.

[2] صحيفة الإمام، ج 6، ص 248.

[3] صحيفة الإمام، ج 7، ص 105.

[4] صحيفة الإمام، ج 7، ص 140.

[5] صحيفة الإمام، ج 8، ص 42.

[6] صحيفة الإمام، ج 7، ص 185.

[7] صحيفة الإمام، ج 10، ص 138.

[8] صحيفة الإمام، ج13، ص 204.

[9] صحيفة الإمام، ج 14، ص 202.

كيف أنقذت كرامة السيّدة فاطمة المعصومة (س) حياة أسرةٍ من الفقر؟

إنّ أهل بيت النبيّ (ع) هم تجلّيات الرحمة الإلهيّة التي لا حدود لها، وهم أبواب النجاة التي انفتحت على الخلق، فأنارت دروبهم، واحتضنت آلامهم، كما أنّ كراماتهم قد تجاوزت حدود الزمان، وخلّدت آثارها في صفحات التاريخ.

ومن بين هذه السلالة الطاهرة، تتلألأ السيّدة فاطمة المعصومة (س) كجوهرة ٍكريمةٍ، تتفيّأ في ظلّها الأرواح، وتلوذ بجوارها القلوب؛ فحرمها الشريف في مدينة قم المقدّسة، مأوى للغرباء، وملجأٌ للمحتاجين، ومهوى أفئدة الملهوفين، لا يُطرق بابها إلّا ويُرجى الفرج، ولا يُرفع فيها الدعاء إلّا ويُرتجى القبول.

وما يلي بين يديك، هو إحدى تلك الروايات الناطقة، التي تسرد كرامةً من كراماتها العظيمة، وتُهديك مشهدًا من مشاهد العناية الربّانية التي تجلّت ببركتها.

يروي آية اللّه السيّد شهاب الدين المرعشيّ النجفيّ (1) قائلًا:

«حينما هاجرنا من النجف الأشرف إلى مدينة قم، استأجرنا بيتًا متواضعًا في أطراف المدينة، وكنّا نعيش في غاية الفقر، نقتات على القناعة، ونصبر على ضيق الحال. وكانت صاحبة البيت امرأةً سيئة الخلق، لا تترك أمرًا إلّا وتُثير حوله الجدل. حتى في غسل الثياب، كانت تتشاجر مع زوجتي، وتقول لها بحدّةٍ: "اغسلي الملابس عند النهر، كي لا يمتلئ بئر البيت".

وذات يومٍ، اشتدّ النزاع بينهما وارتفعت الأصوات، فضاق صدري وامتلأ قلبي بالحزن والضيق، ولم أجد ملاذًا إلّا أن أخرج، مثقلًا بالهمّ، متوجّهًا إلى حرم السيّدة المعصومة (س)، كي أطرق بابها وأبثّها الشكوى وأتوسّل بها إلى اللّه.

وبعد السلام والزيارة والصلاة، توسّلتُ بها وجعلتُها شفيعةً عند اللّه، وقلتُ: "يا سيّدتي، أنا ضيفك، وقد لجأتُ إلى رحابك، فاسألي اللّه أن يفرّج عنّي كربتي، ويخلّصني من هذا البلاء".

فدعوتُ وبكيتُ ثمّ عدتُ إلى بيتي. ولم تمضِ أيامٌ قليلةٌ حتى وصلتني رسالةٌ من عمّي المقيم في مدينة تبريز. ففتحتُها ووجدتُه يكتب:

"كنتُ قد نذرتُ أنّه إن قُضيت حاجتي، سأشتري بيتًا لطالب علمٍ في قم لا يملك مأوى. والآن، بما أنّ حاجتي قد تحقّقت فأردتُ أن أفي بنذري، ولما علمتُ أنّك بلا بيتٍ، آثرتُك على غيرك، وأرسلتُ لك حوالةً بمبلغ ستمائة تومان، لتستلمها من الحاجّ محمّد حسين اليزديّ في سوق قم".

وهكذا، ببركة السيّدة فاطمة المعصومة (س) أنقذنا اللّه من محنة الاستئجار، وفتح لنا بابًا من أبواب رحمته».

(1) آية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (رحمه الله) (1315 هـ - 1411 هـ) من كبار مراجع الإمامية وعلماء الرجال، ومؤسس إحدى أعظم مكتبات المخطوطات الإسلامية في العالم، وكان معروفاً بالتقوى والزهد وعمق البحث العلمي. تصدّى لمقام المرجعية بعد رحيل آية الله السيد حسين البروجردي.

نظام غذائي قد يجنب 15 مليون حالة وفاة سنوياً في العالم

كشفت دراسة جديدة أنّ اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنخفض اللحوم ومنتجات الألبان، قد يجنّب نحو 15 مليون وفاة سنوياً حول العالم.

وأشار تقرير لجنة "إيت-لانسيت" لعام 2025، إلى أنّ حمية "صحة الكوكب" ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وتقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

يعتمد النظام الغذائي بشكل رئيسي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسّرات، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، مع استهلاك معتدل أو محدود للأسماك ومنتجات الألبان واللحوم.

كما يشمل النظام تناول الحبوب الكاملة بنحو 150 غراماً يومياً (3-4 حصص)، والفواكه والخضراوات 500 غرام على الأقل (5 حصص)، والمكسّرات 25 غراماً (حصة واحدة)، والبقوليات 75 غراماً (حصة واحدة).

كذلك يسمح هذا النظام بتناول معتدل للأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء حتى 200 غرام أسبوعياً، والدواجن 400 غرام أسبوعياً، والأسماك 700 غرام أسبوعياّ، والبيض 3-4 بيضات أسبوعياَ، ومنتجات الألبان حتى 500 غرام يومياً.

إرث من الحكمة الطبيعية.. هذا دليلك لاكتشاف فوائد زيت الضرو

تصوّر أنّ طفلاً أُصيب بخدش أو حرق بسيط. ليس مستغرباً أن تهرع جدته إلى خزانة المؤونة، لا لتخرج ضمادةً طبية، بل زجاجةً تحتوي على سائل ذهبي، برائحة ترابية منعشة: زيت الضرو.

هذه القصة، التي تتكرّر بأشكال مختلفة في بيوتنا، ليست مجرّد حكاية من التراث، بل هي شهادة حيّة على قيمة هذا الكنز الطبيعي.

ما هو زيت الضرو؟

زيت الضرو، المعروف علمياً باسم (Pistacia lentiscus oil)، هو زيت عطري ثمين يُستخرج من ثمار شجرة الضرو، وهي شجيرة دائمة الخضرة تنمو بكثرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

هذا الزيت ليس اكتشافاً جديداً، فكان جزءاً لا يتجزأ من الطب الشعبي لآلاف السنين، حيث استخدمه الفينيقيون واليونانيون والرومان كعلاج للعديد من الأمراض الجلدية والهضمية، إضافةً إلى استخدامه في الطقوس الدينية والتجميلية.

رائحته العطرية الفريدة وخصائصه العلاجية جعلته مكوّناً أساسياً في حياة الأجداد، واليوم يعود ليحتل مكانته التي يستحقها في عالم العناية الطبيعية.

تعريف زيت الضرو ونشأته

شجرة الضرو، التي تُعرف أيضاً بالمصطكى في بعض المناطق، تنتمي إلى عائلة الفستق، وتتميز بقدرتها على تحمّل الجفاف والظروف المناخية القاسية.

تاريخياً، ارتبط استخدام صمغها (المستكة) وزيتها ارتباطاً وثيقاً بالثقافات المطلة على المتوسط. كان يُنظر إليه كرمز للنقاء والشفاء، ويُستخدم في تحنيط الموتى عند المصريين القدماء، وكعلاج لالتهابات اللثة وتقرّحات الفم لدى اليونانيين. هذا الإرث التاريخي الغني يمنح زيت الضرو عمقاً ثقافياً يتجاوز مجرّد كونه منتجاً تجميلياً.

طرق الاستخراج

تؤثّر طريقة استخراج زيت الضرو بشكل كبير في جودته وتركيبته الكيميائية.

الطرق التقليدية

الطريقة التقليدية، وهي الأقدم، تعتمد على العصر البارد لثمار الضرو الناضجة باستخدام رحى حجرية، وهي عملية بطيئة تحافظ على كل العناصر الغذائية والفيتامينات الحساسة للحرارة في الزيت.

الطرق الحديثة

أما الطرق الحديثة، فتستخدم آلات ميكانيكية ومذيبات كيميائية أحياناً لزيادة كمية الإنتاج، لكنها قد تؤثّر سلباً في جودة الزيت وفعّاليته.

لذلك، يظلّ الزيت المعصور على البارد هو الخيار الأفضل دائماً للحصول على كامل فوائده العلاجية. انتبه.. يُنصح دائماً بالبحث عن عبارة "معصور على البارد" عند الشراء.

التركيبة والخصائص الكيميائية لزيت الضرو

ما الذي يجعل زيت الضرو فعّالاً إلى هذا الحدّ؟ السرّ يكمن في تركيبته الكيميائية الغنية والمعقّدة.

إنه ليس مجرّد زيت، بل "كوكتيل" طبيعياً من المركّبات النشطة التي تعمل معاً لتعزيز صحة الجسم من الداخل والخارج.

فهم هذه المكوّنات يساعدنا على تقدير قيمته الحقيقية واستخدامه بالشكل الأمثل. يشبه الأمر معرفة مكوّنات وصفة طعام شهية؛ كلما عرفت أكثر عن كلّ مكوّن، زاد تقديرك للطبق النهائي.

الأحماض الدهنية والفيتامينات

يحتوي زيت الضرو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه، وأهمها:

- حمض الأوليك (Oleic Acid): وهو حمض دهني أحادي غير مشبع، يعمل كمرطب عميق للبشرة ويساعد على تجديد الخلايا التالفة.

- حمض اللينوليك (Linoleic Acid): حمض دهني أساسي من عائلة أوميغا-6، يؤدي دوراً حيوياً في تقوية حاجز البشرة الواقي ومنع فقدان الرطوبة.

إلى جانب ذلك، يُعدُّ زيت الضرو مصدراً جيداً للفيتامينات المضادة للأكسدة، مثل فيتامين E وفيتامين C، التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرّة المسبّبة للشيخوخة المبكرة.

الخصائص الطبية والعطرية

يتميّز زيت الضرو بخصائص علاجية قوية تجعله خياراً مثالياً للعديد من الحالات الصحية.

أبرز هذه الخصائص هي قدرته كمضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا، وذلك بفضل احتوائه على مركّبات مثل التربينات والفينولات. هذه المركّبات تساعد على تهدئة الجلد المتهيّج، مكافحة العدوى وتسريع عملية الشفاء.

أما رائحته، فهي مزيج فريد من النفحات الخشبية والراتنجية المنعشة، والتي تمنح شعوراً بالاسترخاء وتُستخدم في العلاج بالروائح لتقليل التوتر والقلق.

فوائد زيت الضرو للبشرة

هل سبق لك أن تساءلت عن سرّ نضارة بشرة سكان المناطق الساحلية؟ قد يكون زيت الضرو أحد أسرارهم.

تُعدُّ فوائد زيت الضرو للبشرة من أبرز استخداماته وأكثرها شيوعاً، فهو يعمل كبلسم طبيعي يعيد للبشرة حيويتها وتوازنها.

من الترطيب العميق إلى مكافحة علامات التقدّم في السن، يقدّم هذا الزيت حلولاً شاملةً لمختلف مشكلات البشرة.

ترطيب وتقليل الالتهابات

يعمل زيت الضرو كمرطب عميق يشبه الإسفنج الذي يمتصّ الرطوبة ويحتفظ بها داخل خلايا الجلد، مما يجعله مثالياً للبشرة الجافة والمتشقّقة.

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد زيت الضرو على تهدئة الحالات الجلدية المزعجة مثل الأكزيما، الصدفية، وحب الشباب، حيث يقلّل من الاحمرار والحكة ويعزّز شفاء الجلد.

وصفة بسيطة:

امزجي بضع قطرات من زيت الضرو مع ملعقة صغيرة من جل الصبّار النقي، وضعي المزيج على المناطق المتهيّجة لتهدئة فورية.

علاج الجروح والحروق الطفيفة

ذلك المثال عن الطفل المجروح والجدة لم يأتِ من فراغ! زيت الضرو يمتلك قدرةً مذهلةً على تسريع عملية التئام الجروح والخدوش الطفيفة بفضل خصائصه المطهّرة والمجدّدة للخلايا.

قدرته على تعزيز تجديد الخلايا وتكوين أنسجة جديدة صحية تجعله مثالياً لتسريع شفاء حروق الدرجتين الأولى والثانية السطحية.

يساعد زيت الضرو أيضاً على ترطيب المنطقة المصابة ومنع جفافها، مما يقلل من احتمالية ترك ندوب دائمة بعد الشفاء. لكن بالطبع، يجب استشارة الطبيب في حالة الحروق الشديدة.

مكافحة علامات التقدّم بالعمر

مع التقدّم في العمر، تفقد البشرة مرونتها وتبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة بالظهور. هنا يأتي دور زيت الضرو كحليف قوي.

بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين E، فإنه يحارب الجذور الحرّة التي تسبّب تلف الخلايا وتسرّع الشيخوخة.

استخدامه بانتظام يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يعزّز مرونة البشرة ويمنحها مظهراً أكثر شباباً وحيوية. إنه استثمار بسيط في جمالك على المدى الطويل.

فوائد زيت الضرو للشعر

لا تقتصر عجائب زيت الضرو على البشرة فقط، بل تمتد لتشمل الشعر أيضاً. إذا كنت تحلم بشعر قوي، لامع، وخالٍ من المشكلات، فقد يكون هذا الزيت هو الحلّ الذي تبحث عنه.

تكمن فوائد زيت الضرو للشعر في معالجة المشكلات من الجذور حتى الأطراف، مما يمنحك شعراً صحياً يعكس جمالك الداخلي.

تقوية بصيلات الشعر ومنع التساقط

يعاني الكثيرون مشكلة تساقط الشعر، والتي غالباً ما تكون ناتجةً عن ضعف بصيلات الشعر أو سوء التغذية في فروة الرأس.

يعمل زيت الضرو على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس عند تدليكه بلطف، مما يضمن وصول الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى البصيلات. هذا التحفيز يقوي جذور الشعر ويقلل من التساقط بشكل ملحوظ، كما يساهم في نمو شعر جديد أكثر صحةً وقوة.

ترطيب فروة الرأس وتحسين مظهر الشعر

فروة الرأس الجافة والمصابة بالقشرة هي من الأسباب الرئيسية لمظهر الشعر الباهت وغير الصحي. يوفّر زيت الضرو ترطيباً عميقاً لفروة الرأس، ويعالج الجفاف والحكة بفضل خصائصه المضادة للفطريات. يمكنك استخدامه كقناع مغذٍ للشعر.

طريقة الاستخدام:

دلّكي كميةً صغيرةً من زيت الضرو الدافئ على فروة رأسك وأطراف شعرك، غطّيه بمنشفة دافئة واتركيه مدة ساعة على الأقل قبل غسله بالشامبو. ستلاحظين أنّ شعرك أصبح أكثر نعومةً ولمعاناً وسهولةً في التسريح.

فوائد زيت الضرو للجسم

تمتد فوائد هذا الزيت السحري لتشمل الجسم بأكمله، مقدّماً حلولاً طبيعيةً لمشكلات صحية متنوّعة عند الرجال والنساء على حدّ سواء.

كما يُستخدم تقليدياً للمساعدة في تخفيف الأعراض المزعجة للبواسير بفضل قدرته على تقليص الأوعية الدموية الملتهبة وتهدئة المنطقة المصابة، مما يوفّر راحةً طبيعية وفعّالة.

فوائد زيت الضرو للمفاصل

تساعد خصائص زيت الضرو المضادة للالتهاب على تخفيف آلام العضلات والمفاصل بعد ممارسة الرياضة عند استخدامه كزيت للتدليك، بحيث يمكن أن يكون مسكّناً طبيعياً فعّالاً.

عند تدليك المفاصل الملتهبة، مثل الركبة أو الرسغ، بزيت الضرو، تتغلغل مركّباته المضادة للالتهاب عميقاً في الأنسجة، مما يساعد على تقليل التورّم وتخفيف الألم وتحسين مرونة الحركة.

إنه بديل طبيعي ممتاز للمسكّنات الكيميائية، خصوصاً للاستخدام طويل الأمد.

فوائد زيت الضرو للحساسية

تُعدُّ الحساسية الجلدية، مثل الطفح الجلدي والشرى، من المشكلات الشائعة التي تسبّب حكةً وانزعاجاً شديدين.

يعمل زيت الضرو من خلال تهدئة ردّ الفعل التحسسي في الجلد وتقليل الالتهاب والاحمرار. تطبيق طبقة رقيقة من الزيت على المنطقة المصابة يمكن أن يوفّر راحةً سريعةً ويساعد على استعادة صحة الجلد، من دون اللجوء إلى كريمات الكورتيزون القوية.

أضرار زيت الضرو والتحذيرات

على الرغم من أنّ زيت الضرو آمن للاستخدام بشكل عامّ، إلا أنه كأيّ منتج طبيعي، قد لا يكون مناسباً للجميع. من المهم معرفة أضرار زيت الضرو المحتملة وموانع استخدامه لضمان تجربة آمنة وفعّالة.

موانع الاستخدام والآثار الجانبية المحتملة

الآثار الجانبية نادرة وعادةً ما تكون خفيفةً، وتقتصر على تهيّج جلدي طفيف لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة جداً.

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل استخدامه. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسيةً تجاه المكسّرات أو الفستق توخّي الحذر، إذ إنّ الضرو ينتمي إلى العائلة النباتية نفسها.

نصائح لتجنّب الحساسية

لتجنّب أيّ ردّ فعل تحسسي، من الضروري إجراء اختبار بسيط قبل الاستخدام الكامل. يُنصح بتجربة زيت الضرو على مؤخّرة اليد أولاً أو على منطقة صغيرة من الجلد خلف الأذن.

ضع قطرة صغيرة من الزيت وانتظر لمدة 24 ساعة. إذا لم يظهر أيّ احمرار أو حكة أو تهيّج، فيمكنك استخدام الزيت بأمان.

كيفيّة استخدام زيت الضرو بشكل آمن وفعّال

لا تكفي فقط معرفة فوائد زيت الضرو وأضراره لتحقيق أقصى استفادة منه، بل يجب أيضاً معرفة كيفيّة استخدامه بالطريقة الصحيحة.

سواء كنت تستخدمه بمفرده أو ضمن وصفة منزلية، فإنّ اتباع بعض الإرشادات البسيطة يمكن أن يعزّز من فعّاليته ويضمن لك الحصول على أفضل النتائج الممكنة. الأمر يشبه الطهي؛ حتى أفضل المكوّنات تحتاج إلى طريقة تحضير صحيحة.

الجرعات الموصى بها وطرق التطبيق

- للبشرة: يمكن تطبيق 2-3 قطرات مباشرة على الوجه أو المنطقة المستهدفة وتدليكها بلطف حتى يتم امتصاصها بالكامل. يفضّل استخدامه مساءً كجزء من روتين العناية الليلية.

- للشعر: كقناع علاجي، يمكن تدليك ملعقة كبيرة (بحسب طول الشعر) على فروة الرأس والأطراف.

- للمفاصل والعضلات: تُستخدم كمية كافية لتدليك المنطقة المؤلمة بحركات دائرية مدة 5-10 دقائق مرتين يومياً.

أفضل الوصفات المنزلية

لتعزيز فعّالية زيت الضرو، يمكن مزجه مع زيوت حاملة أخرى. إليك بعض الوصفات المجرّبة:

سيروم للوجه مضاد للشيخوخة: امزج 5 قطرات من زيت الضرو مع ملعقة كبيرة من زيت بذور الورد.

زيت لتقوية الشعر: اخلط ملعقة كبيرة من زيت الضرو مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ.

زيت تدليك للمفاصل: أضف 10 قطرات من زيت الضرو إلى 30 مل من زيت الزيتون البكر.

أحدث الدراسات والأبحاث حول زيت الضرو

لم يعد الحديث عن فوائد زيت الضرو مقتصراً على الحكايات الشعبية. اليوم، يتزايد اهتمام المجتمع العلمي بهذا الكنز الطبيعي، حيث تُجرى العديد من الدراسات لكشف أسراره وتأكيد فعّاليته.

تشير الأبحاث الأولية إلى أنّ سوق المنتجات الطبيعية المستخلصة من نباتات البحر المتوسط يشهد نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بوعي المستهلكين المتزايد بأهمية الحلول الصحية المستدامة.

مقارنة زيت الضرو بالزيوت الطبيعية الأخرى

عند مقارنته بزيوت شائعة مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، يتميّز زيت الضرو بتركيبته الفريدة من المركبات المضادة للالتهاب والميكروبات.

في حين أنّ زيت الزيتون غني بحمض الأوليك، وزيت جوز الهند معروف بخصائصه المرطبة، يجمع زيت الضرو بين الترطيب العميق والقدرة العلاجية القوية، خصوصاً في حالات الالتهابات الجلدية والجروح، مما يجعله خياراً أكثر تخصصاً وفعّالية لهذه الحالات.

نتائج الدراسات العلمية الحديثة

أظهرت دراسات مخبرية حديثة أنّ المستخلصات من نبات الضرو (Pistacia lentiscus) تمتلك نشاطاً قوياً مضاداً للأكسدة ومضاداً للالتهابات.

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة "Journal of Ethnopharmacology" أنّ الزيت العطري لنبات الضرو يثبط نمو أنواع متعدّدة من البكتيريا والفطريات، مما يدعم استخدامه التقليدي في علاج الالتهابات الجلدية.

هذه النتائج الواعدة تمهّد الطريق لمزيد من الأبحاث السريرية لتأكيد هذه الفوائد على البشر.

إرث من الحكمة الطبيعية!

زيت الضرو هو أكثر من مجرّد زيت؛ إنه إرث من الحكمة الطبيعية، مدعوم اليوم ببدايات علمية واعدة. من تهدئة بشرتك الحسّاسة، إلى تقوية شعرك، وتخفيف آلام مفاصلك، يقدّم هذا الزيت حلاً طبيعياً وشاملاً. احرص على الاستفادة القصوى من هذا الكنز الطبيعي!

فوائد المكسرات للجسم

تعد المكسرات مصدراً غنياً بالبروتين والألياف والدهون الصحية، مما يساعد في كبح الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام يكونون أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

وفي دراسة أخرى حول الحميات الغذائية الخاصة بفقدان الوزن، وجد أن الأشخاص الذين أدخلوا المكسرات إلى نظامهم الغذائي فقدوا وزناً أكثر من أولئك الذين لم يتناولوا المكسرات.

فالمكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة، بل تحتوي على فوائد صحية متعددة. فهي غنية بالألياف وفيتامين E، الذي يساعد في حماية الخلايا من التلف، كما أن مكسرات مثل الجوز والبيكان تحتوي على بوليفينولات تساعد في تقليل الالتهابات، التي تعد عاملًا مهمًا في الإصابة بأمراض القلب والسكري.

- الجوز: الجوز غني بالأحماض الدهنية أوميغا-3 والبروتين والبوليفينولات، وقد أظهرت دراسة من جامعة ريدينغ، أن إضافة 50 جراماً من الجوز إلى الإفطار يساعد في تحسين سرعة رد الفعل والذاكرة طوال اليوم.

- المكسرات البرازيلية: تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الغدة الدرقية.

- اللوز: يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تعزيز صحة الأمعاء والمناعة والهضم.

- زبدة المكسرات: يمكن أن تكون خيارا صحياً، إذا كانت تحتوي على مكونات طبيعية 100% مثل زبدة اللوز أو الفستق.

ويمكن تناول المكسرات بشكل يومي في وجبات خفيفة أو إضافتها إلى السلاطات أو الزبادي أو حتى العصائر، كما ينصح الخبراء بتناول حوالي 30 جراماً يومياً (أي حفنة صغيرة) للاستفادة من فوائدها الصحية دون القلق من زيادة الوزن.

بزشكيان: لا نسعى للسلاح النووي وحوارنا مع الغرب مستمر

أكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، أن "إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي"، قائلاً : ان الاتهامات الغربية ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن "الحوار يبقى أفضل وسيلة لمعالجة القضايا والخلافات القائمة".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية، على هامش حضوره اعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناول الرئيس بزشكيان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، تطورات الحرب على غزة، البرنامج النووي الإيراني، مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في إيران.

وأكد رئيس الجمهورية في هذا الحوار، بأن الادعاءات الغربية حول نشاطات إيران النووية لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لان ذلك يتعارض مع تعاليم النظام وفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف، أن "إيران تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وتحرص على الشفافية في جميع أعمالها النووية"؛ مؤكدا بان "البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة والأغراض البحثية، دون أي توجه عسكري".

وصرح الرئيس بزشكيان للقناة الامريكية، أن "الحوار والتفاوض هما السبيل الأفضل لحل الخلافات الدولية، وأن المواجهة ليست خيار إيران في التعامل مع الانتقادات"؛ مبينا ان "الإعلام الغربي يبالغ في تصوير النشاطات النووية الإيرانية على أنها تهديد، في حين أن الواقع يعكس التزام إيران بالسلام".

وأشار إلى، أن "البرنامج النووي الإيراني يشكل جزءًا من التنمية العلمية والتقنية للبلاد، ويساهم في تعزيز استقلالها من الطاقة.

وشدد على، أن "إيران ترفض أي محاولات لفرض قيود غير مبررة على نشاطاتها النووية"؛ معتبرًا، أن "ذلك يتناقض مع الحقوق الشرعية للدول في استخدام الطاقة السلمية".

ولفت رئيس الجمهورية إلى، أن "الشعب الإيراني يدعم الالتزام بالسلام، وأن حكومة الجمهورية الاسلامية ملتزمة بضمان عدم تحويل البرنامج النووي إلى مصدر تهديد لأي دولة".

بزشكيان، نوه في هذا الحوار ايضا الى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل ضمان مراقبة البرنامج النووي والتحقق من طبيعته السلمية، قائلا : ان سياسة إيران تجاه الغرب تعتمد على الحوار والتفاهم، والعقوبات والتهديدات لا تحقق الأمن أو الاستقرار في المنطقة.

كما دعا الرئيس الايراني إلى تفادي التصعيد السياسي والدبلوماسي، مؤكداً بأن "الجمهورية الإسلامية تسعى للحفاظ على علاقات مستقرة مع الدول الأخرى"، مشددا على، أن "التهديدات ضد إيران لا تؤثر على إرادة البلاد في متابعة برامجها العلمية والتكنولوجية المشروعة".

وخلص بزشكيان الى القول، أن "الجمهورية الإسلامية تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإن النهج الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات وضمان الاستقرار العالمي".

الشيخ نعیم قاسم: خطة ترامب للحل في غزة مليئة بالأخطار

أكد الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، مساء السبت، أن أي خطوة تُعتبر جزءًا من مشروع "إسرائيل الكبرى" أو تعبيرًا عن تراجع معين، هي مجرد تراجع تكتيكي ينتظر ظروفًا أفضل، مشددًا على أن الظروف الحالية لا تسمح بخلاف ذلك.

وأبرز الشيخ قاسم، في كلمته خلال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الجهاديين الشيخ نبيل قاووق والسيد سهيل الحسيني، عدة نقاط مهمة حول دور الشهيدين وموقف المقاومة في مواجهة التحديات.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن كل قائد من القادة المجاهدين يتمتع بإبداعات شخصية وحس جهادي واجتماعي وثقافي مميز، مستذكرًا روح التضحية ونكران الذات التي تميز بها السيد الحسيني، إلى جانب انضباطه وسريته التي تركت أثرًا عميقًا في العمل الحزبي.

كما وصف سماحته نبيل قاووق بنظمه الدقيق، وعدم تسويفه الأمور، وقوة إرادته وعزمه، مع حسن ظنه بالله تعالى، مشيرًا إلى قربه الكبير من المجاهدين واستمراره في التدريس الديني، ما جعله نموذجًا جهاديًا معطاءً.

خطة ترامب إسرائيلية بلبوس أمريكي

وفي شأن الخطة الأمريكية المطروحة بشأن غزة، أشار الشيخ قاسم إلى أنها خضعت لتعديلات كي تتوافق مع المصالح الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها "خطة إسرائيلية بلبوس أمريكي"، تتماشى مع المبادئ الخمسة التي وضعتها "إسرائيل" لإنهاء الحرب.

وأوضح أن توقيت طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الخطة ليس بريئًا، بل جاء لتبرئة "إسرائيل" من جرائمها أمام الرأي العام الدولي، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية وحدها هي صاحبة القرار في تحديد ما تراه مناسبًا لمصلحة شعبها، وأن "إسرائيل" لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر الحرب.

كما أشاد الشيخ قاسم بتوافد ناشطي "أسطول الصمود العالمي" من مختلف دول العالم باتجاه غزة، معتبرًا أن هذا الحراك التضامني يحمل دلالات مهمة ويؤكد أن الضمير العالمي لا يزال حيًا في مواجهة جرائم الاحتلال.

ودعا دول المنطقة، وخصوصًا الدول العربية، إلى الاقتداء بموقف إسبانيا وما اتخذته من خطوات داعمة للحق الفلسطيني، مؤكدًا أن المواقف الجريئة قادرة على كسر الهيمنة السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية.

ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عما يحصل في لبنان

وأكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "إسرائيل" تعمل من أجل مشروع "إسرائيل الكبرى" مدعومة بشكل كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أي خطوة تصدر عن "إسرائيل" هي جزء من هذا المشروع، وأي تعبير يوحي بتراجع معين هو تراجع تكتيكي بسبب الظروف.

وأضاف الشيخ قاسم: "ما نراه في غزة على مدى سنتين هو جزء لا يتجزأ من مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي أفصح عنه نتنياهو".

وأوضح أن ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عما يحصل في لبنان وسوريا والعراق وإيران وقطر لأن المشروع مدعوم من "المجرم الأكبر" دونالد ترامب.

وأشار إلى أن مواجهة "إسرائيل" يجب أن تكون من كل طرف من موقعه وقدرته.

ونوّه بأن الخطة الأمريكية بشأن غزة التي طرحها ترامب مليئة بالأخطار، مشيرًا إلى أنه قد أُجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح "إسرائيل".

وأكد أن خطة ترامب في الواقع تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها "إسرائيل" لإنهاء الحرب، موضحًا أنها خطة إسرائيلية بلبوس أمريكي.

مواقف دولية ودعم المقاومة

وقال الشيخ قاسم إن المقاومة الفلسطينية، من حماس وكل الفصائل، هم من يناقشون ويقررون ما يرونه مناسبًا.

ودعا الدول العربية التي تتابع القضية الفلسطينية إلى عدم الضغط على المقاومة الفلسطينية كي لا يستفيد الإسرائيلي من ذلك.

وأضاف أن ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة "إسرائيل" أمام الرأي العام الدولي من جرائمها.

وأشار إلى توافد ناشطي أسطول الصمود العالمي من مختلف الجنسيات حول العالم لوقف الإبادة في غزة، معتبرًا أن لهذا الأمر معنى مهمًا جدًا.

وشدد على أن "إسرائيل" لن تستطيع أن تأخذ من الفلسطينيين ما تريده عبر الحرب.

وأعرب عن أمله في أن تستفيد دول المنطقة، وخصوصًا العربية منها، من موقف إسبانيا وتفعل ما فعلته.

الأمريكيون أثاروا فتنة لجعل الجيش اللبناني يقاتل المقاومة

في الشأن اللبناني أوضح الشيخ قاسم أن أهداف "إسرائيل" ليست قدراً لازماً في لبنان، وأن الأمريكيين تدخلوا في تركيبة الدولة اللبنانية ليحصلوا بالسياسة ما عجزوا عنه بالحرب.

وأضاف أن الأمريكيين أرادوا إثارة فتنة تجعل الجيش اللبناني يقاتل المقاومة وشعبها تحت شعار "حصرية السلاح".

وأشار إلى أن اتفاق الطائف ليس مجرد وجهة نظر بل هو اتفاق حقيقي وليس مطية لموازين القوى.

وأكد أن على الحكومة اللبنانية أن تتوقف عن التلهي بالقضايا الصغيرة، وأن تعمل من أجل إعادة الإعمار.

اتفاق الطائف.. اتفاق وليس مجرد وجهة نظر

أوضح الشيخ قاسم أن اتفاق الطائف ليس مجرد وجهة نظر بل هو اتفاق حقيقي، وليس مطية لموازين القوى، مؤكداً أن على الحكومة اللبنانية التوقف عن التلهي بالقضايا الصغيرة والعمل من أجل إعادة الإعمار.

ضرورة استعادة السيادة ورفع الاحتلال

واكد الشيخ قاسم على ضرورة مواجهة "إسرائيل" لاستعادة السيادة، مشيراً إلى أن ذلك وارد في اتفاق الطائف، الذي ينص على اتخاذ كل الإجراءات والعمل على إزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.

ما هي التقنية الإيرانية التي ألحقت بتل أبيب هزيمة ساحقة؟

كان أحد أكثر أيام الدفاع المقدس ضد الكيان الصهيوني التي استمرت 12 يوماً لا يُنسى، عندما استعدت القوات المسلحة الإيرانية لتنفيذ الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 3"؛ يوما حدقت فيه أنظار الكثيرين حول العالم إلى عظمة وقوة إيران الإسلامية.

ولكن ما جعل الأنظار تلتفت نحو قوة إيران الإسلامية كان الاستخدام غير المسبوق للصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس الحربية والمسماة "خيبرشكن 2" (کاسر خیبر 2) وهو صاروخ من الجيل الثالث من إنجازات القوة الجوفضائية لحرس الثورة، استطاع في هذه العملية، باستخدام تكتيكات جديدة ومفاجئة، أن يحطم الأهداف بدقة أكبر وقوة تدمير وتأثير أعلى.

متى تم الكشف عن "خيبرشكن 2"؟

أثناء زيارة سماحة قائد الثورة الإسلامية لمعرض إنجازات القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية في شهر نوفمبر 2023، عرض الصاروخ الباليستي "خيبرشكن 2" ذو المدى 1800 كيلومتر ورأس حربي محدث مقارنة بالنسخة الأولى. ونظرا لنوع التصميم والمواد المستخدمة في صنع هذا الصاروخ، فإن أبعاد خيبرشكن 2 مشابهة لأبعاد خيبرشكن 1 مع اختلاف أن مداه زاد حوالي 600 كيلومتر. النقطة المهمة هي أن قواتنا المسلحة خلال عملية الوعد الصادق 3، بالإضافة إلى استخدامها صاروخ خيبرشكن 2، استخدمت أيضا صاروخ خيبرشكن 1، وسنتعرف فيما يلي على أبرز مواصفات هذا الصاروخ أيضا.

تعرف أكثر على "خيبرشكن 1"

يعد "خيبرشكن 1" من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى حيث يبلغ مداه 1450 كيلومترا. يبلغ طول هذا الصاروخ 10.5 مترا، وقطره 800 ملم، ووزنه الإجمالي 4500 كجم. يزن رأسه الحربي 500 كجم ويتحرك بسرعة تفوق 5 آلاف كيلومتر في الساعة.

وتشمل مميزات هذا الصاروخ القدرة على تنفيذ مناورات معقدة، والاختراق الفعال لحاجز أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ داخل الغلاف الجوي، والسرعة العالية جدا في الاصطدام بالأهداف. الرأس الحربي للصاروخ خيبرشكن من النوع القابل للانفصال ويمكن توجيهه حتى لحظة الاصطدام بالهدف؛ كما أنه قادر بخلال تنفيذه للمناورات على خداع أنظمة الدفاع الجوي والمضادة لصواريخ للعدو.

حققت إيران الإسلامية خلال السنوات الأخيرة وبعد انتصار الثورة الإسلامية تقدما هائلا في المجال الصاروخي، حيث ظهرت نتائج هذا التقدم في مواجهة العدوان إلاسرائيلي. أظهرت القوة الصاروخية الايرانية، بامتلاكها أنواعا مختلفة من الصواريخ ذات مديات وقدرات متنوعة، قدرة ملحوظة في هذا المجال. هذه الصواريخ، بمدياتها المختلفة ودقتها العالية في التصويب على الأهداف، تعد أحد الركائز الأساسية للدفاع عن اراضي البلاد ومصالحها الإستراتيجية.

صاروخ واحد؛ هدف واحد

يقول القائد الشهيد أمير علي حاجي زادة، القائد السابق للقوة الجوفضائية لحرس الثورة: "في المجال الصاروخي، على الأقل خلال السنوات الاثني عشرة الماضية، كان لدينا اتصال مباشر وجلسات مستمرة مع قائد الثورة الإسلامية وكنا ننسق معه الأمور الأساسية، سواء بشكل شخصي أو عبر الرسائل. كان لديه رؤية في هذا المجال وكان أحيانا يصحح المسار أمامنا. على سبيل المثال، عندما كنا نسعى لزيادة السرعة في الجوانب التقنية للصواريخ، كان يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للدقة."

كانت الدقة المذهلة للضربات الصاروخية الإيرانية ردا على اعتداء العدو إلى درجة أنه في إحدى موجات عملية الوعد الصادق 3، تمكنا بتصويب صاروخ واحد فقط من تدمير هدف حساس ومحدد؛ كان ذلك الهدف مركزا للبيانات الحساسة يقع في الطابق السفلي الأول (تحت الأرض) لمبنى مكون من 32 طابقا.

وكتب المعهد الأمريكي "إنتربرايز" عن زيادة دقة الصواريخ المصنعة في إيران: زيادة دقة الصواريخ الإيرانية تدل على زيادة القدرة التقنية للصناعات العسكرية المحلية في هذا البلد، وقد يثير هذا الأمر فكرة أن جهود الغرب في فرض عقوبات على التقنيات المتقدمة والسلع ذات الاستخدام المزدوج غير مجدية.في

الواقع، يمكن القول إن صواريخ خيبرشكن والأنظمة الصاروخية الإيرانية الأخرى تحمل رسالة واضحة للأعداء، رسالة تقول: "أي عدوان سيكون له رد قاس لا يمكن تجاهله، وأن أمن وسلامة أراضي البلاد مضمونان بقوة لا نظير لها."

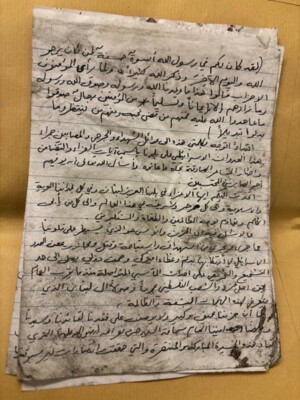

تفاصيل رسالة مكتوبة للشهيد صفي الدين عثر عليها بمكان اغتياله

نشرت صحيفة "الأخبار"، ما أشارته إلى أنه ما تبقى من كلمة مكتوبة كان الأمين العام السابق لحزب الله السيد هاشم صفي الدين ينوي توجيهها إلى الرأي العام، بعد انتخابه أمينا عاما للحزب، وقد عثر عليها بين أوراقه في مكان اغتياله، وننشرها مجتزأة كما عثر عليها.

وجاء في المقتطفات تعزية لعائلات الشهداء والجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، مع التأكيد على التضامن معهم والدعاء لأجر الصابرين. كما تطرقت الكلمة إلى الحزن العميق لفقدان القائد السيد حسن نصرالله، وامتدحت دوره القيادي ومسيرته المقاومة التي حققت انتصارات بارزة، مشيرة إلى إخلاصه وتضحياته في سبيل القضية.

وأكد النص أن الحرب على غزة ومقاومتها تهدف في النهاية إلى إنهاء كل أشكال المقاومة، وأن الدعم الأميركي والغربي للعدو يسهم في استمرار المجازر، مشدداً على أن حزب الله التزم سياسة الصمود والثبات دون الانجرار إلى حرب مفتوحة، مع السعي الدائم لتجنب توسع الصراع وحماية لبنان ومنطقة المقاومة.

وأبرز النص استمرار دعم أهل غزة ومقاومتهم، ورفض الشروط الإسرائيلية المذلة، موضحاً أن استخدام التكنولوجيا العسكرية الغربية وأسلحة الإبادة يستهدف إرهاب الشعوب وكسر إرادة المقاومين، مؤكداً التزام الحزب بخيار المقاومة والصمود رغم كل التحديات.

فيما يلي نص الكلمة:

(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا (الأحزاب 21). ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً (الأحزاب 22). من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (الأحزاب 23).

ابتداءً أتوجه بكلمتي هذه إلى عائلات الشهداء والجرحى والمصابين جراء هذا العدوان الإسرائيلي على بلدنا بأسمى آيات العزاء والتضامن وإظهار المشاعر الصادقة تجاه ما عانوه، وأسأل الله تعالى أن يوفيهم أجر الصابرين المحتسبين.

أتحدث إليكم أيها الأعزاء في بلدنا العزيز لبنان، وفي كل بلداننا العربية والإسلامية، والى كل حر وشريف في هذا العالم، وإلى كل من يأبى الظلم ويُقاوم بوجه الظالمين والطغاة والمستكبرين.

مما لا شك فيه أن الحزن والأسى هو الذي يسيطر على قلوبنا مما جرى ويجري من استهداف واستباحة وقتل ومجازر، يمعن العدو الإسرائيلي في ارتكابها بدعم وغطاء أميركيين، وصمت دولي يصل إلى حد التشجيع والتحريض على إحداث المآسي المتواصلة منذ ما يقرب العام بحق أهل غزة والشعب الفلسطيني عموماً، وصولاً إلى لبنان الذي يتعرض لهذه الهجمات البشعة والظالمة.

كما أن حزننا عميق وكبير ولا يوصف على فقدنا لقائدنا وسيّدنا وملهمنا، أميننا العام السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، الذي قاد هذه المسيرة المباركة المنتصرة، التي حققت انتصارات غير مسبوقة، وأنجزت أهدافاً عظيمة كانت وستبقى خالدةً بفضل قيادته وحكمته وشجاعته، وقبل أي شيء بفضل إيمانه وإخلاصه واستعداده للتضحية بكل ما عنده ومن عنده في سبيل القضية التي آمن بها والتزمها مع شعبه وأهله وعائلات الشهداء والجرحى، والعائلات المضحّية في مسيرتنا المقاومة، وقد كنا ننتظر إطلالته في مثل هذه الأحداث ليكون كلامه بلسماً للجراح ونافذةً لفهم ما يجري وتوضيحاً وتثبيتاً ووعوداً بالقدرة على التغلب على كل المصاعب.

نعم إن مصابنا جلل وكبير بافتقاد هذا القائد الاستثنائي وهو فعلاً كان نادرة زمانه. وعلى أي حال، الحديث عن هذا القائد يحتاج إلى وقت طويل ليس الآن وقته، وأنا أعتقد أنه مهما تحدّثنا فسنبقى قاصرين عن بيان جوانب الفرادة في شخصيته، وكذلك افتقادنا لأحبائنا ورفاقنا من القادة والمجاهدين الذين شكلوا طوال هذه المسيرة ثلةً خالصةً أفنت حياتها ووجودها في سبيل الله.

سأتحدث عن أمرَين، تاركاً عدداً من القضايا لوقت لاحق، لأن الأحداث التي تحصل اليوم، سواء في فلسطين أو لبنان أو كل المنطقة، هي من الحوادث المفصلية التي لا يجوز أن نمر عليها سريعاً من دون التأني والتفحص.

1- إن الحرب التي شُنّت على أهل غزة ومقاومتهم، كان الهدف النهائي منها هو إنهاء المقاومة سواء في غزة أو الضفة، ولاحقاً كل عمل مقاوم في لبنان أو غيره.

ولأن العدو خبيث وغادر، أخفى بعض هذه الأهداف وبدأ بالإبادة، والعالم المستكبر وتحديداً أميركا وفرت له كل الدعم والغطاء اللازمين، ونحن حين قررنا الانخراط بمعركة الإسناد كنا نعمل على حماية ومساندة أهل غزة والمقاومة في فلسطين، ونعمل على حماية بلدنا ومستقبل كل منطقتنا، لكننا في هذه المعركة وضعنا سقفاً وحدوداً التزمناها على الرغم من تجاوزات العدو بين الحين والآخر، وقدمنا الشهداء والتضحيات الكبيرة من أجل المحافظة على الأسقف آخذين في الاعتبار كل الخصوصيات في بلدنا العزيز.

هذه السياسة التي أكد عليها سماحة الأمين العام الشهيد سيد المقاومة والمقاومين (رضوان الله عليه) ولم يقبل أن تنجر الأمور إلى حرب كبيرة ومفتوحة، تعرضنا نتيجة هذه السياسة إلى كثير من الانتقادات، وبقينا مصرين على التزامنا هذا، إلى ان أخذ العدو قرار توسعة الحرب والعدوان على لبنان، وهذا الذي كان سيفعله حتى لو لم ندخل في 8 تشـرين بعد طوفان الأقصى.

ومع هذا كله، بقينا على التزامنا وواجهنا وقاتلنا تحت سقف عدم الانجرار إلى الحرب الكبيرة... طوال كل السنة الماضية كنا منفتحين على إيجاد تسوية كي لا تخرج الأمور عن السيطرة وكذلك في غزة، لكن العدو كان مصراً على فرض شروطه التي تعني بمنطق حكومته المجرمة إنهاء قضية المقاومة في فلسطين... من سيقبل معه؟

لا المقاومة في غزة قبلت ولا نحن في لبنان كنا مستعدين أن نقبل بشـروطه المذلة، لا الآن ولا في أي وقت... ولهذا كانت الإستراتيجية لدينا هي الصمود والثبات والتضحية الغالية كي نحافظ على هذه القاعدة...

إن استخدام الوسائل والأسلحة الأميركية القاتلة والتفوق التقني الهائل لدى أميركا والعدو، كل هذا سخّر للإسرائيلي ليقوم بأضخم عملية إبادة وقتل مستمر لإرهاب الناس وفرض شروطه ومنطقه. هذا القتل المتمادي والذي يشهد تشجيعاً من دول الغرب عموماً هو الطريقة الجديدة التي يلجأ إليها الأعداء لكسـر إرادة المقاومين وتيئيس الشعوب المقاومة. طبيعة العدوان هذه المرة تعتمد على آلات القتل المتطورة نتيجة الهيمنة الغربية على التكنولوجيا...".

حماس: اغتيال السيد نصر الله لم يثنِ المقاومة عن مواصلة نهجها

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بيانا في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد الشهيد حسن نصر الله ورفاقه القادة على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الجريمة الصهيونية لم تفلح في كسر إرادة المقاومة أو ثنيها عن مسارها.

وشددت الحركة على أن دماء نصر الله ورفاقه امتزجت بدماء الشهداء الفلسطينيين في معركة تحرير القدس وفلسطين، مستذكرة مواقف نصر الله البطولية والداعمة للمقاومة الفلسطينية خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت حماس أن سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية عبر التاريخ لم تُضعف عزيمة المقاومين، بل زادتهم إصراراً على التمسك بمبادئهم حتى تحقيق التحرير الكامل. وجددت الحركة تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة اعتداءات الاحتلال وعدوانه، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز الدعم للبنان وترسيخ الوحدة في المواقف الوطنية لدعم قضايا الأمة العادلة.

وجاء في نص البيان...

بسم الله الرَحمن الرَحيم

صادر عن حركة حماس

في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سماحة السيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان:

يستحضر شعبنا وكل قوى المقاومة في فلسطين والأحرار حول العالم يوم السَابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر، الذي ارتكب فيه الكيان الصهيوني جريمة اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان وكوكبة من رفاقه القادة الشهداء، في محاولة لثني المقاومة اللبنانية عن مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

نستذكر بكل تقدير وتثمين مواقف وأدوار سماحة السيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله البطولية والمشرفة في نصرة ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية في معركتها البطولية (طوفان الأقصى) المستمرة، ونؤكد أنَ التضحيات الجسام للمقاومة اللبنانية ودماء أبنائها وقادتها الشهداء، قد تعانقت مع تضحيات وجهاد شعبنا وامتزجت مع دماء أبنائه وقادته، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين.

إنَ الاغتيالات الغادرة والجبانة التي نفذها الكيان الصهيوني ضد قادة المقاومة على مر التاريخ لم تفلح في كسر إرادتها، وإخماد جذوة المقاومة المتجذرة فيها ضد العدو الصهيوني، بل جعلتها أكثر قوَة وبأساً وإصراراً على التمسك بمبادئها حتى تحقيق تطلعاتها في تحرير الأرض والمقدسات.

كما نؤكد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، الذي يواجه اليوم اعتداءات الاحتلال وعدوانه الغاشم، ونرجو له الأمن والاستقرار الدائم. وندعو الدول العربية والإسلامية إلى مساندته وإسناده في هذه المرحلة الحساسة، وتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المتكرر على أرضه وشعبه، بما يرسخ وحدة الموقف العربي في دعم قضايا أمتنا العادلة.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

السبت: 05 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 27 سبتمبر/ أيلول 2025م

الموقع الرسمي - حركة حماس